- プライマル・スクリーム Primal Scream

- マイ・ブラディ・ヴァレンタイン My Bloody Valentine

- 「天上の美」と「地獄の美」について―The Pop Group、アルトー、セリーヌ、パゾリーニ

別の記事「備忘録(1)―幻視の鉱脈、召命 calling、牧神社他」では、現代思潮社廃業の報にインスパイアされて、過去にあった出版社などについて色々と書いてみました。

→備忘録(その1)―幻視の鉱脈、実践的方法論、牧神社他

今回も、若い頃見たミュージシャンたちの訃報が増えてきたことから、昔、自分が見た数々のライブについて、追悼の意味もこめて、備忘的に書いておきたいと思います。

というのも、最近も、元ストーン・ローゼズ The Stone Roses のマニ Mani の訃報が入ったからです。

マニは、プライマル・スクリーム Primal Scream のメンバーとして来日した時のライブが、とても印象深いものでした。

プライマル・スクリーム自体は、初期から割と好きで、10回近くライブを見ているのですが、マニが加入した直後のライブが一番のものとして記憶に残っています。

ライブのスタートから、小さな身体に、太いベース音をブンブン唸らせて、明らかにバンドに新しい力強いグルーヴと推進力をもたらたのがわかったからです。過去のライブとの違いが明白だったのです。

また、この時のライブでのもう一つの思い出は、マイ・ブラディ・ヴァレンタイン My Bloody Valentine のケヴィン・シールズ Kevin Shields がサポートで参加していたことでした。

以前、マイブラの来日を見たときから既に10年近く経っていました。

ケヴィン・シールズは、その昔、自分にとっては、シーンでも頭一つ抜けた「天才」「神」であったのですが、『ラブレス loveless』発表後、来日後は、バンドも休止状態で、表舞台から姿をくらまし、何をやっているかわからない隠遁状態だったのです。

ウィキペディアには、次のように書かれています。

「ライブメンバーにはケヴィン・シールズがラインナップに加わった。1991年の『ラヴレス』以降、狂人との扱いを受けていたマイ・ブラッディ・ヴァレンタインのフロントマンは、プライマル・スクリームのギタリストとして久方ぶりにステージに立った。彼は2000年の終わりにはグループを離れる考えがあったが、その後何年かギタリストとしてツアーを共にした」

たしかに、ケヴィン・シールズが、プライマルのレコーディングに参加したというような情報はうっすらとあったのですが、ここ数年の状況から、ライブにも出るとは予想だにしなかったのです(すでに過去の人だったのです)。そして、実際、前年あたりのフジロック FUJI ROCK FESTIVAL にも来ていたのです。

そのステージは、自分も見ていたのですが、「ギターが一人多いな」とは思ったものの、遠目だったので、それがケヴィン・シールズだとは気づかなったのです。プライマルは、元々サポートなど、人の出入りが多いバンドだったからです。

そんなわけで、ライブ当日も、「ひょっとしたらいるかもしれない」くらいの気持ちだったのですが、彼も来ていたのです。

そして、ライブはのっけから、マニのぶっといベース音が炸裂するという楽しい展開になったのです。

ボビー・ギレスピーBobby Gillespie、マニ、ケヴィンが、同じくフロントに立っている光景は、プライマル・スクリームというより、何か別のバンド、いわゆる「スーパーグループ」を見ているような壮観でした。

ボビーがステージからはけて、フロントのメインが、マニとケヴィンだけになってしまった時は、いったい何のバンドを見ているのかわからない気分になったものです。

ちなみに、ケヴィン・シールズは、アクションというものがまったくなく、その場につっ立って弾くだけで、ギターのストロークも小さいので、一見何をやってるのかよくわかりません。

ケヴィンのことを知らなかった知人は、ライブ後、「なんか、仕事してねぇ奴が一人いるなぁと思ってた」と言っていました。

マニは、その後、ストーン・ローゼズ再結成のために、バンドを離れることになったのですが、ガッカリしたことを覚えています。そして、これ以降、自分の中で、プライマルに対する熱意がどこか冷めてしまったのです。

また、訃報と言えば、バンドのオリジナル・メンバー、ロバート・ヤング Robert Young の死があります。

プライマルと言えば、ボビー・ギレスピー、ロバート・ヤング、アンドリュー・イネス Andrew Innes が、初期からの不動のメンバーであり、その並びで、ライブも何度も見ていたわけです。

ところが、このライブの数年後、ロバート・ヤングが脱退してしまうのです。詳細な理由は明かされませんでしたが、その時のボビーのコメントが、バンド・メンバーがドラッグが原因で辞める時の「典型的なソレ」であり、事情が推察されたのでした。

それから数年後、すでに表舞台から消えていたロバート・ヤングの死が伝えられました。警察に「死亡しているのが発見された」のです。なんともやりきれない気分になったものです。

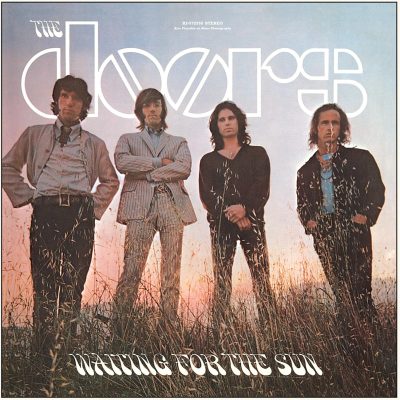

◆マイ・ブラディ・ヴァレンタイン My Bloody Valentine

マイ・ブラディ・ヴァレンタイン My Bloody Valentine のライブは、『ラブレス loveless』発表直後に 2days 見ています。

マイブラは、当時、すでにイーノの「ポップスの新しいスタンダードをつくった」という言葉もあり、シーンの中では、それなりの高い評価はありましたが、それとは別に、自分自身の創造的な探求にとって、とてもインスパイアされることの多い「別格」「格上」の存在だったのです。

ところで、歴史的な名盤というものには、はじめから終わりまで、「或る強度/エネルギー」が漲っており、「特有な密度感」を持っているものです。

餡の詰まった「たい焼き」のように、尻尾の先まで餡があるのです。

ゆるい部分やスカスカな部分がなく、どこを切っても餡が出るのです。

それは、過去のさまざまな名盤を聴いていて、よく感じられたことでした。

そのため、新譜で出た『ラブレス』を初めて聴いた時、一曲目のイントロを聴いた瞬間に、「これは、歴史的な傑作だ」とすぐにわかったのでした。

そこには傑作特有の、アルバム全体の強度(テンション)がすでに漲っていたからでした。

そして、全編を聴いて、その凄まじさに「うちのめされた」のです。

その美的な尖鋭、詩的な結晶が、歴史的なレベルだったからです。

同時代の新譜で、こういう感動に出遭うとは思っていなかったのです。

よく、当時にいてビートルズを新譜で聴くとは、どういう気分だったんだろうと空想したことがありましたが、そこまでのものではないとはいえ、大袈裟に言えば、そんな衝撃があったのです。

ただ、自分が熱狂的に震撼したほど、世間で傑作として受け止められていたかというと、当時はそうでもなかった気がします。

時代が経るにしたがって、だんだん名作としての評価が定まっていったのです。

マイブラのライブは、メンバーのアクションも皆無だし、オケも多く、演奏云々ということもないので、あまり面白みはありませんでした。

映像と光を使ったサイケデリック・ショーという具合です。

しかし、彼らが、そこにいて演奏しているというだけで、特別な感じがしたのでした。

そして、上記のように、その後、ケヴィン・シールズは、20年以上、アルバムを出すこともなかったわけですが、ケヴィンのように天才的な才能を持った人間が、「あとは次の世代にまかせた」と言って、何もしなくなったことに、(他人事ながら)途轍もない勿体なさを感じていたのでした。

後年、ケヴィンがインタヴューで、「あの頃もっと作品を創っておけば良かったと後悔している」と語っているのを見て、「言わんこっちゃない」と思ったのでした。

◆「天上の美」と「地獄の美」について―The Pop Group、アルトー、セリーヌ、パゾリーニ

マイブラに関係しては、或る知り合い(後輩)の語った言葉が、〈美〉について考える重要なヒントになったのでした。

彼は、

「自分は、あのシットリしてるところがダメなんですよねぇ」

と笑いながら言ったのです。

「すごいシットリしてるじゃないですかぁ(笑)」と。

この言葉は、一見、些細な好みについてのコメントでしたが、私が長年感じていた或る疑問について、光を当ててくれたのです。

それは、〈美〉のタイプ/種類についてです。

これは、マイブラの世間的な評価とも関連しています。

彼の言った「シットリした感じ」とは、いわゆる「4ADレーベル」的な、美的な感じのことだと思いますが、たしかに、世の男の中には、この手のタイプのシットリした〈美〉が苦手、もしくは、まったくわからないという人々が一定率で存在しているのです。

このような美しさを、雑に、「女性的」な美しさとすると、もう一方の側には、男性的というかは別として、もっと「乾いたタイプ」(シットリしてない)の美というものも存在しています。

今後、取り上げる予定の、ハードコア系やオルタナ系のものなどは、その側にあるものです。

そして、その感覚がよくわからないという人々も同じように一定率で存在しているのです。

私が見たベスト・ライブであったジーザス・リザード The Jesus Lizard は、その極のひとつですが、彼らを「一番好き」という女性も、なかなか想像しにくいものです。かつて、ポウジーズ The Posies は、彼らのことを King of ugly と呼びました。蠅の王のようです。

そして、女性的な〈美〉が、その極において、しばしば「天上的」であるのに対して、この「乾いたタイプの美」の突き抜けた極は、〈醜〉の要素も多分に含んでいるような、アントナン・アルトーのような、ルイ=フェルディナン・セリーヌのような、パゾリーニのような、地獄降り的な、地獄の業火のような、乾ききった〈美/詩〉のカタチを持っているのです。

このような両極を考えると、この両極の要素のさまざまな割合や配分によって、色々な作品やアーティストのマッピングできてくるのです。

そして、今後、取り上げる予定のアーティストも、そのように見ていくことができるのです。

ステレオラブ Stereolab は、やや天上的であり、ジョン・スペンサー・エクスプロージョン The Jon Spencer Blues Explosion は、地獄寄り、という具合になるのです。

そして、多くの人が、その一定の帯域に、好みや趣味の限定的な領域を持っているのです。

私の場合は、この両極において、それぞれの極点的な指向(嗜好)が同レベルで存在しているため、その帯域が広くなっていたのです。

私の場合、マイブラも、ジーザス・リザードも、同じように重要な詩的(美的)感覚なのです。

しかし、これは、「反対物(両極)の一致」といった、秘儀的な、錬金術的な指向でもあったわけです。

それがなければ、真の「魂の全体性」が実現できないからです。

「天国と地獄の結婚」(W・ブレイク)というわけです。

そのことは、手探り的な探求を進めていく中で、直観されていったのです。

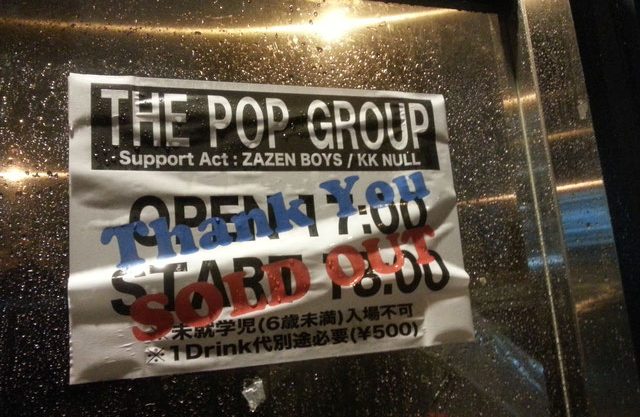

思い返すと、探求初期の頃に、このような乾いた〈火〉に似た、地獄的な美の啓示を与えてくれたのは、若い頃に聴いた、前衛的な、ザ・ポップ・グループ The Pop Group だったかもしれません。

彼らは、歴史上、最高峰にあるものです。

彼らも、再結成した時にライブで見ていますが、そのときのことは、以前、別の記事に書きました。

色々なライブを数多く見ましたが、会場で、バンドTシャツ(日本専売)を買ったのは、彼らだけです。

→ザ・ポップ・グループ THE POP GROUP の教え―怒り・テロ・絶望

そんなバンドの中心人物、マーク・スチュワート Mark Stewart も、残念ながら、数年前に、故人となってしまいました。

かつて、ストーン・ローゼズは、「今のシーンには、ストーン・ローゼズが欠けている」と言い放ちましたが、今のような時代にこそ、ザ・ポップ・グループのようなバンドが必要なのかもしれません。

【ブックガイド】

変性意識状態(ASC)を含むより総合的な方法論については、拙著

『流れる虹のマインドフルネス―変性意識と進化するアウェアネス』

および、よりディープな

『砂絵Ⅰ 現代的エクスタシィの技法 心理学的手法による意識変容』

をご覧下さい。

ゲシュタルト療法については、基礎から実践までをまとめたこちら↓

『ゲシュタルト療法 自由と創造のための変容技法』