グレゴリー・ベイトソンといえば、人類学、生物学、進化論、精神医学、サイバネティックスなどさまざまな学問を横断し、物事が「関係」しあう仕組みとして、「精神と自然」をとらえなおそうとした思想家です。「精神」と「自然」を、二元論でもなく、機械仕掛けでもなく、「精神‐自然」の一体的で、一貫した全体システムとして、とらえなおそうとした稀有な思想家です。

「知の巨人」と言われたりもしますが、もし、この「知」という言葉を、真に肯定的な、創造的な精神の意味で使うとするならば、その呼称に相応しい稀有な人物です。実際、彼の思考を引き継げた者など皆無だからです。

当サイトの体験的心理療法関連でいえば、ベイトソンのものとして有名な、統合失調症(精神分裂病)についての「ダブルバインド(二重拘束)理論」などがまずは連想されるかもしれません。しかし、それ以上に、人間や動物のコミュニケーションの中に、文脈(コンテキスト)やメタ・メッセージの配置と作用を読みとるベイトソンのアプローチやその学習理論とは、とても深い関係があるのです。

晩年の彼は、エサレン研究所 Esalen Institute の長期居住者となりました。そして、その死をサンフランシスコ禅センターで迎えています。

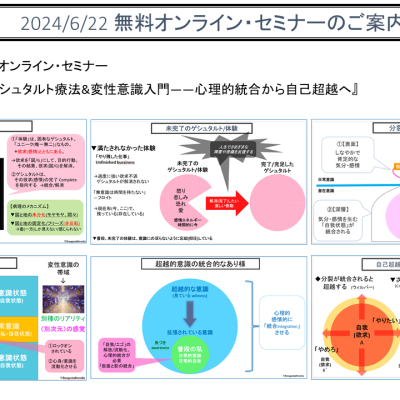

このセクションでは、ベイトソンの学習理論を参照にして、意識の変異した状態である変性意識状態(ASC)の効用や、変容のための体験的心理療法の利用について、その構造理解のために、少し考察を行なってみたいと思います。

そして、これらへの理解を推し進めると、人間の意識や、意識拡大(意識進化)について、現代社会の水準では一種SF的にも見える、大きな進化的展望を得られることになるとも思われるのです。そして、その要素がほとんどない日本ではイメージがつきにくくなっていますが、それが決して絵空事ではなく、実際に達成可能な事柄であることも理解されてくると思われるのです。

【関連】

→変性意識状態(ASC)とは何か はじめに

→変性意識状態(ASC)とは何か advanced 編「統合すれば超越する」

→サイケデリック psychedelic (意識拡張)体験とは何か 知覚の扉の彼方

→詳細解説『流れる虹のマインドフルネス―変性意識と進化するアウェアネス』

【内容の目次】

ところで、彼が考える「学習」とは、単なるお勉強という意味でも情報処理という意味でもなく、生物の生システム、認知システムそのものであり、生と知を一貫したものとしてとらえる、「進化」の重要な側面、進化そのものを意味(構成)するものでした。

ベイトソンの学習理論とは、一次学習(学習Ⅰ)、二次学習(学習Ⅱ)、三次学習(学習Ⅲ)と、何かを学習していく取り組みの中で、「直接的な学習(一次学習)」に対して、「その一次学習についての学習(コンテクスト/文脈)」も同時に学習として、つまり、上位階層(メタ・レベル)の学習として、私たちの内部に蓄積(生成)されていくという階層理論です。

「学習についての学習」が積みあがっていくイメージです。

例えば、子どもが漢字を覚えるときは、最初は「一次学習」です。ひとつひとつ漢字をベタに覚えていくわけです。しかし、そのうち、子どもは、自分の中の「漢字の覚え方のコツ」をつかんできます。「どうやれば自分が覚えやすいか」コツをつかんでいくわけです。それが「二次学習」となります。「コツ」というメタ(上位)的なスキルが、子どもの中に育つわけです。「漢字を覚える(学習する)ことそれ自体」が、ひとつ高い階層で「学習された」わけです。そうなれば、漢字を覚える作業は、グッと簡単になります。

似た例では、たとえば、ひとつの外国語をマスターすると、通常、別の第二外国語をマスターすることは容易くなります。「外国語を学習することそれ自体」が、コツ(文脈/コンテクスト)として学習されたからです。「外国語を学習すること」自体が「学習された」のです。これが「二次学習」です。

「一次学習する」中では、私たちの潜在意識のなかで、情報を文脈化(組織化・構造化)する作業が起こっています。そのプロセスの中で、情報の文脈化(組織化・構造化)のふるまい自体を統御(記録)していた上位(メタ)領域が、「一次学習の文脈化(組織化・構造化)」自体を「対象化」して把握(情報化)していくのでしょう。

この対象化自体は、当然、潜在意識の中で行なわれているので、私たちはそれを「意識的」「明示的」に知ることはできません。

しかし、このプロセスの結果、一次学習の文脈化(構造化)の方法自体が、より高次のメタレベルで学習/蓄積/洗練されていくわけです。

通常、技術や技芸など、芸事に上達することは、大体このようなプロセスで推移するというのは、イメージつきやすいと思います。

そして、二次学習のレベルが上がると(二次学習が蓄積されると)、私たちの「技」のレベルもグッと次元を超えてよくなっていくのです。

二次学習を働かしてる能力が、下位(一次学習)レベルの能力に対して、統御する力を発揮するからです。

ベイトソンは言います。

「本論は、行動の研究が論理階型理論にしたがって秩序立てられることを主張するものだが、それが拠って立つ第一の基盤として、わたしは「同じコンテクストが繰り返し現れうる」という慣行的な前提を受け入れる。コンテクストの再現という前提なしには、(そしてまた、研究の対象である生物自身の経験の連続が、何らかの形で『同じ』状況の中に括り取られると考えるのでなくては)すべての学習は一つのタイプ、すなわち「ゼロ学習」に収まるしかない」

「コンテクストとは、有機体に対し、次に行なうべき選択の選択肢群がどれであるのかを告げる出来事すべてに対する集合的総称である」

「コンテクストAがコンテクストBとは違うのだということを、有機体は何を知覚して知るのか。(中略)この種の情報ソースが、わたしの言う「コンテクスト・マーカー」であるが、この概念を導入すれば、すぐに「コンテクストのコンテクストのマーカー」という概念も導入しないわけにはいかない。少なくとも人間レベルでは、この高次のマーカーが確実に存在する。たとえば「ハムレット」の芝居を見ている観客を考えると、彼は、主人公が、死んだ父やオフィーリアや他の人たちとの関係(そういうコンテクスト)のなかで自殺を口にするのを目撃するわけだが、それですぐに警察に通報したりしないのは、「ハムレットの置かれたコンテクストが置かれているコンテクスト」についての情報を得ているからだろう。すなわち、ビラ、指定席、幕、その他ありとあらゆるものが、「コンテクストのコンテクストのマーカー」となって、これが芝居であることを告げている」

「〈学習Ⅱ〉とは、〈学習Ⅰ〉の進行プロセス上の変化である。選択肢群そのものが修正される変化や、経験の連続体が区切られる、その区切り方 punctuation の変化がこれにあたる」

「学習Ⅱの現象すべてに一律に当てはまる変化は、どのように記述することができるか。次の言い方は、単純ではあるけれども、一応妥当であるとわたしは考える。――『行為と経験の流れが区切られ、独立したコンテクストとして括りとられる、そのくくられ方の変化。そのさいに使われるコンテクスト・マーカーの変化を伴う』」

ベイトソン『精神の生態学』佐藤良明訳(新思索社)※太字強調引用者

これらのプロセスをまとめると、まず、上位階層の学習能力が育っていくと、下位の一次学習は、より学習しやすくなります。

下位の一次学習そのものが効率化されてより進むと同時に、二次学習そのものも洗練されていきます。

つまりは、多層的な次元で学習能力が高まることになります。

そうなると、一次学習への高次階層からの統御(コントロール)がより的確になるということも起きてきます。下位の学習能力を、(無意識的ですが)ハンドリングする能力も高まってくるのです。

そのことは、一次学習を統御する感覚が、より余裕(余力)をもった感じに変わってくることで感じられます。

また、余裕(余力)があるため、一次学習自体の内容も「新規(新奇)なもの」の学習を追加することができるようになります。

そのような、一次学習、二次学習の相乗効果により、学習能力がより練りあげられ、パフォーマンス能力全体を高めることになるのです。

ただ重要なことは、(さきも触れましたが)この「二次学習」が無意識的なもの、潜在意識的なものであるということです。私たちがそれが身の内に育ったことは感覚的にわかりますが、それを取り出して、明示的に「これだ」と示すことはなかなかできないということなのです。

ただ、潜在意識は、顕在意識に較べて、より巨大な情報処理能力・組織化能力を持っているため、高速に学習能力を組織化することができるのです。

しかし、それは同時に、「二次学習」を意図的・意識的には、修正・統御することはできないということを意味しているのです。

以上見たように、何かを学習していくプロセスの中で、二次学習が育つことは、大枠では良いことともいえるでしょう。

学習(習得)がたやすくなり高速化し、より多層的に学習ができるようになるからです。ひいては、時間をかけずに、能力アップが実現できるからです。

しかし一方、逆の側面もあります。

二次学習のパターンが、一次学習のパターンを固定化させてしまうこともあるからです。

効率的に学習できるようになったのはいいが、その効率化に落とし穴(不具合)が見つかった際に、修正しづらいということが発生するのです。

仕事やビジネスでも、効率化してうまくいくと、一旦作ったそのスタイルを壊して、ふたたび新しいまったく別のスタイルを考え出すというのは、なかなか難しく感じられるものです。そのスタイルに「からだ」が慣れてしまっているからです。

そのため、私たちは、一度得て馴染んだ「成功体験」からなかなか抜け出すことができないのです。

ところで興味深いのは、ベイトソンは精神医学的な研究から、私たちの通常の「自己」「性格」「私」なども、習慣によるそのような二次学習の結果であると洞察している点です。

そして、それを変化させるのが、より上位レベルの三次学習(学習Ⅲ)であると指摘しているのです。

さて、ベイトソンは、二次学習発生の由来が、おそらく、問題解決に費やされる思考プロセスの経済性であると指摘したうえで、以下のように記します。

「『性格』と呼ばれる、その人にしみ込んださまざまの前提は、何の役に立つのかという問いに、『それによって生のシークェンスの多くを、いちいち抽象的・哲学的・美的・倫理的に分析する手間が省ける』という答えを用意したわけである。『これが優れた音楽がどうか知らないが、しかし私は好きだ』という対処のしかたが、性格の獲得によって可能になる、という考え方である。これらの『身にしみついた』前提を引き出して問い直し、変革を迫るのが学習Ⅲだといってよい」

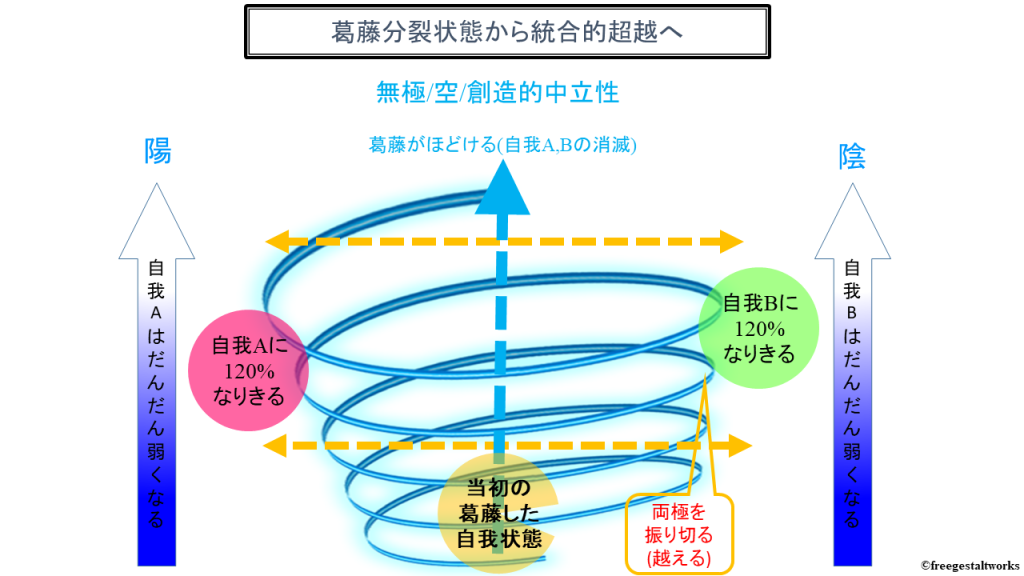

(『精神の生態学』佐藤良明訳 新思索社)「習慣の束縛から解放されるということが、『自己』の根本的な組み変えを伴うのは確実である。『私』とは、『性格』と呼ばれる諸特性の集体である。『私』とは、コンテクストのなかでの行動のしかた、また自分がそのなかで行動するコンテクストの捉え方、形づけ方の『型』である。要するに、『私』とは、学習Ⅱの産物の寄せ集めである。とすれば、Ⅲのレベルに到達し、自分の行動のコンテクストが置かれたより大きなコンテクストに対応しながら行動する術を習得していくにつれて、『自己』そのものに一種の虚しさ irrelevance が漂い始めるのは必然だろう。経験が括られる型を当てがう存在としての『自己』が、そのようなものとしてはもはや『用』がなくなってくるのである」(同書) ※太字強調引用者

少し難しい表現ですが、私たちが固定的で実体的なものと見なしがちな「性格」や「私(自己の感覚)」とは、「二次学習」でしかないことが、ここでは指摘されています。「『私』とは、学習Ⅱの産物の寄せ集めである」であるというわけです。

そして、それを変化させていくのが、より上位レベルの三次学習(学習Ⅲ)であるということです。

それでは、以下では、通常の日常生活では理解しにくい、この二次学習を修正する「学習Ⅲ」について少し見ていきたいと思います。「これらの『身にしみついた』前提を引き出して問い直し、変革を迫るのが学習Ⅲだといってよい」の部分です。

〈学習Ⅲ〉とは、〈学習Ⅱ〉の進行プロセス上の変化である。代替可能な選択肢群がなすシステムそのものが修正されるたぐいの変化である。(のちに見ていくように、このレベルの変化を強いられる人間とある種の哺乳動物は、ときとして病的な症状をきたす)

学習Ⅱで獲得される諸前提が自動的に固められていく性格を持つということは、学習Ⅲが、人間といえどもなかなか到達できないレベルの現象であることを示している。(中略)しかし、サイコセラピーの場でも、信仰のめざめというような体験においても、なにかこの種の、性格の根底的な再編ということが起こると考えられているし、実際に起こっているようである。

学習Ⅲが、きわめて創造的に展開した場合、矛盾の解消とともに、個人的アイデンティティーがすべての関係的プロセスのなかへ溶出した世界が現出することになるかもしれない。

(ベイトソン、同書)※太字強調引用者

ところで、「性格を変える」などというと、日本では一般には、ありえないことのように考えられています。しかし、その「考え/信念」自体が、実は、日本社会というとりわけ保守的で閉鎖的、変化や発展性のとぼしい社会の特徴(性格)ともいえるものなのです。しかし、性格の変容などは、深い次元をあつかえる体験的心理療法の現場では、程度の差はあれ、ごく普通に自然な形で起こってくることでもあるのです。日本には、そのような体験的心理療法があまり普及もしなければ、根づきもしなかったために、そのイメージがつきにくくなっていますが、諸外国ではそのような共通認識もあったため、ベイトソンの未来的ヴィジョンなども普通に受け入れることができたのです。ベイトソンが初期の後見人をつとめた「NLP(神経言語プログラミング)」なども、(その実効性については保留付きですが)そのような展望や雰囲気の中から登場してきたのです。

有名なマイク・オールドフィールドほど、性格が激変する例は珍しいかもしれませんが、例えば、極度な恥ずかしがり屋で、小さなことにクヨクヨしていた性格の人が、豪胆とは言わないまでも、泰然として、のびのびと物事にこだわらない、おおらかな性格になるということは、体験的心理療法の現場では、普通によくあることなのです。このことが分からないと、なぜ、ビートルズのジョン・レノンが、何故プライマル・セラピーを受けた後に、急に『ジョンの魂』(や以後の)ようなストレートでシンプルな作品を創るようになったのかの意味もわからないでしょう(実際、日本ではこの点がまったく理解されていません。なぜ、マザー(母)などと急に言い出したのか)。

ところで、体験的心理療法を実践されている人の中には、ベイトソンが指摘したような、「学習Ⅲ」のような事態が、体験的心理療法の中では起きているということに気づかれた方もおられるかもしれません。

例えば、別のゲシュタルト療法セクションで解説した「エンプティ・チェアの技法」などの原理と重なっていることに気づかれたかもしれません。

深化/進化型の「エンプティ・チェアの技法」の中では、二次学習の中で作られた私たちの「自我状態」(私)が外側に取り出され、そのプログラムを、三次学習的に書き換えるということが起こってきます。

つまりは、ここには、二次学習よりも高い、メタ・レベルの階層からの治癒的介入が肝となっているのです。そのため、「性格が変わる」「自己=私の感覚が変わる」などという、一般社会では普通見られないことも、実際に起こってくることになるのです。

(念のため付言しておきますと、通常の教科書的なゲシュタルト療法の中では、このことはまったく理解されていません。また、そのため、そのような効果もあまりないのです。このような「学習Ⅲ」からの視点は、当スペースの深化/進化型のゲシュタルト療法での効果や位置づけとなりますので、その点はご留意いただければと思います)

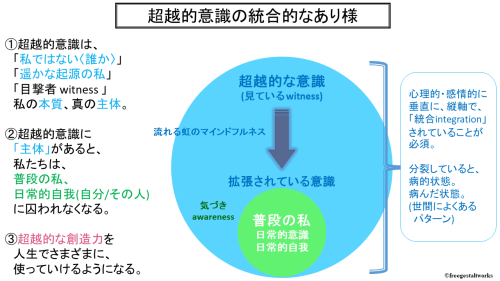

さて、そのように、深化/進化型のゲシュタルト療法では、実際に、「学習Ⅲ」のような「学習/意識の上位階層」が仮定されているのがポイントともいえます。これに近い「意識の階層性」は、理論的には、トランスパーソナル心理学などで、1970年代からケン・ウィルバーの「意識のスペクトル」論の中で展開されていたことでもありました。また、大元をいえば、ウィルバーの元ネタでもある、インドの宗教哲学思想などでは、紀元前から語られていたことでもあります。

◆理論から実践へ ―変性意識状態(ASC)の重要性

また、実際に「学習Ⅲ」のような「学習/意識の階層性」を実践的に活かすに際して、別でとりあげている変性意識状態(ASC)の利用は、とても重要な事柄になります。上に触れた、ウィルバーの「意識のスペクトル」論などは、理論的には良いのですが、実践面での方法論が極めて弱いこともあり、日本では廃れてしまったという経緯もあるからです。学習Ⅲにしろ、意識の階層論にしろ、理論だけで実践的・具体的な方法がなければ、また効果を出せなければ、実際に何の変容も起こせないからです。

ちなみに、変性意識状態については、一般的のみならず、心理療法の中でもあまり理解されていない事柄でもあるのです。そのため、普通の心理療法の中では、変性意識状態が言及されることもないのです。このことが、後で見るマズローの言葉ともつながる観点なのです。

ところで、変性意識状態の実践で言えば、当スペースで行なっているような深化/進化型のゲシュタルト療法の中では、これは決定的な重要性を持ちます。

たとえば、当スペースのセッションにおいて、クライアントの方は、セッションの自然な流れ(プロセス)の中で、だんだんと軽度な変性意識状態(ASC)に入っていくことになります。そして、変性意識状態の中で、潜在意識が活性化・流動化していくことで、深層意識の中から、習慣化した自我状態=プログラム(二次学習)がありありと浮かび上がってくることになります。それらの自我状態=プログラムは、普段は潜在意識の中に沈んでいる自我状態ですが、それらは子ども時代に、主に両親や家庭環境への適応として習得され、成長したもの、つまり二次学習そのものといえるものです。人間は、幼い頃は、親の欲求(感情)に応えるために、無意識的に、さまざまな理不尽も我慢(感情抑圧)して、両親や家庭環境に合わせていくものだからです。また、無意識的に、両親の隠された欲求(感情)を取り込んでいくものだからです。それらはしばしば「自分の心を殺して」いくこともあります。そのように、適応戦略としての「性格」や「自我状態」は、さまざまなプログラム(二次学習)として、私たちの潜在意識の中に作られていくのです。

しかし、子どもの頃に育てあげた二次学習のプログラム(性格/自我状態)が、大人になって、すでに不要になったからといって、そのプログラム(二次学習)を、簡単に取り除くこともできないのです。

そして、逆に、それらは、大人の自分に適応しない「問題プログラム=性格=自我状態(欲求、感情)」として、私たちをさまざまに苦しめてくるということもあるのです。

→Unfinished Business やり残した仕事 未完了の体験

そのような場合に、セッションの変性意識状態の中で、それらの自我状態(二次学習)を取り出して、「三次学習」的にそれらのプログラムを修正するということを行なっていくのです。

二次学習のプログラム修正は、日常意識の中では決して行なえない事態でありますが、変性意識状態(ASC)の中では、それが可能になっていくのです。

そこでは、構造的・システム的にいうと、ベイトソンの友人であったジョン.C.リリー博士が、「心のメタ・プログラミング」と呼ぶ事態と、同様の事柄が起こっているのです。

そして、それこそが、「自己実現」で有名なマズローが晩年にイメージした「トランスパーソナル(超越的/超個的)」ということのひとつの利点でもあるのです。

「至高経験 peak-experience は、厳密な意味で、症状をとり除くという治療効果を持つことができ、また事実もっている。わたくしは少なくとも、神秘的経験あるいは大洋的経験をもつ二つの報告――一つは心理学者から、いま一つは人類学者から――を手にしているが、それらは非常に深いもので、ある種の神経症的徴候をその後永久にとり除くほどである。このような転換経験は、もちろん人間の歴史においては数多く記録されているが、わたくしの知るかぎりでは決して心理学者あるいは精神医学者の注目の的となってはいないのである」(A.マスロー『完全なる人間』上田吉一訳、誠信書房) ※太字強調引用者

→「聖霊 Ghost 」の階層(その1)、メタ・プログラマー ジョン・C・リリーの探求から

→マズロー「至高体験 peak-experience」の効能と自己実現

→サイケデリック・シャーマニズムとメディスン(薬草)の効果―概論

上記の「至高体験」のような変性意識状態においては、まさに、固形化したプログラム(二次学習)が、流動化して、再構成されていくような「三次学習」的な状態があるわけなのです。

そして、「三次学習」的領域が、階層的にどこかにあるかということなのですが、実は、それこそ、(エサレン研究所でベイトソンと親しく、また、マズローとともに「トランスパーソナル(超個的)心理学」を立ち上げることになった)スタニスラフ・グロフ博士が見出した「〈意識 consciousness〉そのもの本性」なのであり、「意識のトランスパーソナルな性質」ということでもあるのです。

→スタニスラフ・グロフと、サイケデリック(意識拡張)の研究

変性意識状態(ASC)での効果や作用を、このような学習理論の視点で見直すことで、私たちの「変容を起こす方法論」を、さらに普遍的な視点で理解していくことができるのです。

【ブックガイド】

変性意識状態(ASC)、意識変容や超越的全体性を含めた、より総合的な方法論については、拙著

『流れる虹のマインドフルネス―変性意識と進化するアウェアネス』

および、

『砂絵Ⅰ 現代的エクスタシィの技法 心理学的手法による意識変容(改訂版)』

をご覧下さい。

ゲシュタルト療法については基礎から実践までをまとめた拙著

『ゲシュタルト療法 自由と創造のための変容技法』

をご覧ください。

note

https://note.com/freegestalt1/

youtubeチャンネル

https://www.youtube.com/c/freegestaltworks

↓動画解説 拙著『流れる虹のマインドフルネス―変性意識と進化するアウェアネス』 サイケデリック チベットの死者の書 トランスパーソナル心理学