さて、ゲシュタルト療法のセッション(ワーク)などの実践経験を数多く積んでいくと、私たちは、不思議な事柄を理解していくこととなります。

それは、私たちの心の構造、意識や自我、潜在意識の有り様についてです。

たとえば、ゲシュタルト療法の技法では、有名なエンプティ・チェア(空の椅子)の技法というものがあります。

さまざまな使用場面がありますが、セッション(ワーク)の中で、クライアントの方の中から出てきた、さまざまな欲求(感情)を取り出して、エンプティ・チェア(空の椅子)に置いていくというものです。

そして、ワーク中のしかるべきプロセスの中で、クライアントの方に実際にそれぞれの椅子に座ってもらい、その欲求(感情)そのものに成りきってもらい(同一化してもらい)、それを深く体験してもらったり、表現してもらったりします。

ところで、筆者自身、ゲシュタルト療法をはじめた当初、はたから他の人のワーク(セッション)を見ていてそんなことをやって「本当に何かが起こるのか」と半信半疑、懐疑的でした。

ところが、実際に自分で体験してみると、驚いたことに、それぞれの空の椅子に座るごとに、それぞれの「生きた感情・欲求・感覚・記憶の有機的なセット」、つまり「自我状態 ego state 」そのものが、自分の内側から忽然と現われてくるのでした。

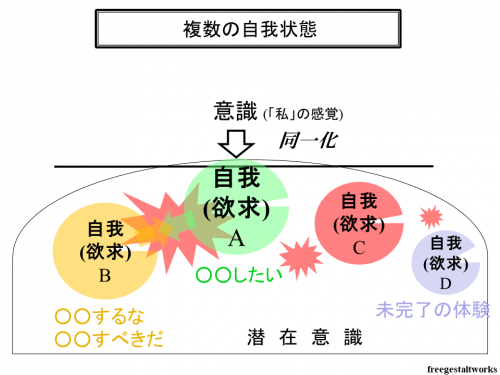

そして、そのような、セッション体験を数多く繰り返して理解したのは、私たちの自我状態とは「複数の存在(自我状態 ego state)である」という事実でした。

つまり、私たちの自意識(私)の同一性とは、自意識の表象感覚(クオリア)であり、意識の下で「自我状態」そのものは、次々と入れ替わっているということでした。

フロイトの「精神分析 psychoanalysis」 や、エリック・バーンの「交流分析 TA 」などでも、心の局所論(機能分化)や自我状態 ego state という呼称で、私たちの内部にあるさまざまな自我状態を区分しています。

しかし、それは単なる比喩(メタファー)ではなく、本当に、実際にそのような自我状態が「人格そのものとして」生きられているということなのでした。

その意味で、いわゆる「多重人格」というのは、その極端な状態に過ぎません。

私たちも皆、多かれ少なかれ、軽度に、多重人格者なのです。

そして、実際の複数状態の「あり様」は、精神分析や交流分析の指摘する三区分に留まるものではなく、さまざまな要因により、数限りない自我状態(人格、キャラクター)を創り出しているということです。

(大まかな機能/役柄の分化という意味合いでは、三つに大分類されても問題はないですが)

ちなみに、「複数の自我状態」という用語は、当スペースの深化/進化型のゲシュタルト療法で使っている用語で、古典的・教科書的なゲシュタルト療法の用語ではありません。

古典的・教科書的なゲシュタルト療法では、当スペースが理解しているレベルでの、深い次元での「複数の状態」を理解していないからです。

だから、浅い効果しか出せないことにもなっているのです。

そもそも、このあたりの「意識/自我の構造」については、近代的な心理学全般で浅い知見しか持てていませんが、仏教をはじめ、深遠な東洋思想の中では、古来より深い洞察と知見を持っていました。

これもよく理解されていませんが、G.I.グルジェフ(彼は卓越した非西洋型の心理学者ですが)なども、「複数の私」現象として、よく、この事態を指摘していました。これは、覚醒 awake について、彼が並外れて深い理解をもっていたことと、「対(表裏)」になっている事柄なのです。

このあたりのことをどのように理解していたかを知っておくことも、実践(真の解放・統合)を進めるには重要な事柄となっているのです。

→【図解】心の構造モデルと心理変容のポイント 見取り図

さて、つまり、私たちの心というものは、言ってしまうと、「グループ活動」している存在ともいえるのです。

ところで、実際は、私たちは普段の日常生活の中でも、この事実にいつも遭遇しています。

たとえば、自分が、特定の集団の中にいるときに、「特定のキャラ」を演じてしまうなどもその例です。

「家族といる時の自分」「友達といる時の自分」「学校にいる時の自分」「会社にいる時の自分」「恋人といる時の自分」「独りでいる時のの自分」。

その状況にいると、自動的に、不可避的に、自分がその「特定のキャラ」が現れてきて、憑依されるように、そのキャラを演じてしまっているということは、普通にあることです。

また、それが、明確な違う人格であり、本人に苦痛をもたらしているという場合も多いことなのです。

また、たとえば、ある時、ある出来事がきっかけとなって(例えば、酒を飲みすぎて)、何かを強く決断して、

「これからは、もう絶対に○○はしないぞ!」とか、

「これからは、絶対に○○をやるぞ!」

と、あれほど強く決断したのに、翌日にはもうケロッとそのことを忘れて、全然実行できていないなどということはよくあります(お酒の失敗と飲酒のセーブ、状況での発言やふるまい方など)。

しかし、実はこれらの現象の本質は、「忘れてしまうのではなく」、「違う自分(自我状態)になっている」ということなのです。

違う自我(自我状態)だから、自分の決断ではないし、そう感じられない(できない)のです。

何かを決断した(客観的事実の)記憶はあっても、この自分(自我状態)にとっては、自分の感情的決断ではないため、主観的に感情(動機づけ)がないので、実行することもできないのです。

上に図にしましたが、「自我状態(欲求)A」があることを強く決めても、翌日実行するときは、別の「自我状態(欲求)C」になっており、まったく気持ちが入らない、動機がないということになっているのです。

そのように、私たちの自分(自我状態)とは、複数の存在なのです。

透明な意識が都度都度、各自我状態に同一化することで、「私(自意識)」の見せかけの同一性や連続性が保たれているのです。

そして、重要なことは、私たちの「自分」とは、通俗的な理解や感覚と違って、堅固で「明晰な自意識」ではなく、大部分が「無意識/潜在意識」の領域にある、よくわからない欲求(感情)の群れであるということなのです。

フロイトが指摘したように、「自我 ego 」とは、大部分が無意識なのです。

自意識に同一化されて、各自我状態ははじめてその一部が「私」として体験されますが、大部分を無意識の存在として(濁った池の中の魚たちのように)棲息しているということなのです。

さて、ゲシュタルト療法では技法的な工夫を使って、このように無意識(潜在意識)にある自我状態を取り出し、葛藤している自我状態の欲求(感情)表出や、その間の交流を促していきます。そのことにより、さまざまな自我間の葛藤や分裂を統合していくということを行なっていくのです。

そして、その統合を通して、より大きな「自己の全体性」というものを達成できるようになるのです。

【ブックガイド】

ゲシュタルト療法については、基礎から実践までをまとめた拙者

『ゲシュタルト療法 自由と創造のための変容技法』

をご覧下さい。