- 前書き

- ゲシュタルト療法の特徴―構成要素

- 気づき awareness の力 マインドフルネスの効力

- ゲシュタルト療法の可能性 心理療法を超えて

- 日本におけるゲシュタルト療法

- 当スペースの深化/進化型ゲシュタルト療法

【前書き】

2010年に、「日本ゲシュタルト療法学会」が立ち上げられて、十年以上が経ち、少しずつ「ゲシュタルト療法」も日本で広まりはじめました。

世界においては、古典的で標準的(スタンダード)な心理療法であり、むしろやや古臭い、古風な心理療法という見られ方もある一方で、体験的心理療法がほとんど広まらず、かつ、精神医療自体の超後進国の日本では、新しい心理療法として見られているという奇妙なネジレ現象もあります。

そして、早く普及が広まると、当然、行なわれているゲシュタルト療法の内容や質も、また、参加する人間の質やセンスも、玉石混交となっていきます。ファシリテーターのレベルの高低もありますし、流派的な問題(限定性)から、学んだ内容や体験した内容も多様となり、セラピーで達成される質も全然違ったものになります。

そして、実情としては、残念ながら、粗製乱造された劣化版コピーが、横行している状況となってしまっているわけです。ゲシュタルト療法のセッションを受けたという方から、その内実を聞くと、とてもお話にならないレベルのものが、平気でゲシュタルト療法の名を使って行なわれている場合もあるのです。

NLP(神経言語プログラミング)なども、普及とともに急速に劣化し、無残な姿になってしまいましたが、似たようなことが、ゲシュタルト療法でも起こってしまったわけです。

というものも(その理由は)、セラピーにおいては、「ファシリテーターは、『自分が経験した変容』以上のものを、クライアントの方に提供することはできない」ものだからです。

自分が行ったこともない地点に、人を導くことができないというのは、セラピーに限らず芸事全般において、常識的な感覚でも理解できることかと思います。

そして、特に、セラピーにおいて、〈核〉として、クライアントの方に一番影響し、伝わるものとは、小手先のテクニックではなく、ファシリテーターの「存在 Being 」それ自身だからです。それが引き起こしている振動的同調だからです。

そして、その人の「存在 Being 」をつくっているのものは、その人が経験してきたセラピーでの変容体験であり、その経験の深さや厚みであるからです。

いうまでもなく、「存在 Being 」とは、ごまかしようがないものだからです。口で、いくらエラソーなことを言っていても、その人が、どのような存在であるか、どのような変容を得ている人かは、「一目瞭然」であるからです。

そして、そのスキルや方法論のレベルは、ファシリテーター自身の姿に、そのまま体現されてしまっているのです。

(余談ですが、私が、四半世紀前、最初にトレーニングを受けたゲシュタルト療法の老舗団体では、4年間トレーニングを受けた後で(そのうち、最初の2年間は、毎週参加のクラスあり)、ようやく認定してもらえるか否かという審査基準の厳しさでした。それでも実際、多くの人は認定してもらえませんでした)

しかし、ゲシュタルト療法は、創始者パールズが生きていた昔の時代から、さまざまな個性やアプローチのスタイルを、それなりに許容していたので、そういうこともあることはあったのです。「標準的なゲシュタルト療法」というものもないからです。

そのため、当サイトに見られる、ゲシュタルト療法の記述は、テクニカル・タームは、従来通りのものを踏襲していますが、さまざまな概念や手法を拡充した形で、色々と工夫されているものとご理解いただければと思います。

しかし、実は、それは、ゲシュタルト療法自体の本質でもあったのです。

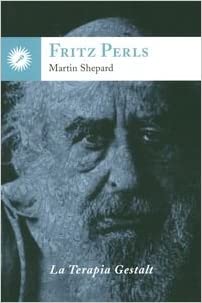

流派の「創始者」フリッツ・パールズは語ります。

私は、ゲシュタルト療法の創始者とよく言われます。それは戯言です。しかし、私をゲシュタルト療法の発見者、もしくは再発見者と呼ぶなら了承できます。ゲシュタルトは、地球の生成の歴史と同じくらい古代からある古いものです。

フリッツ・パールズ『ゲシュタルト療法バーベイティム』倉戸ヨシヤ訳(ナカニシヤ出版)

ゲシュタルト療法の本質は、宇宙や生物の「組織化の原理」のように、非常に普遍的な原理であることを、彼は指摘しているのです。

そのため、その普遍的な原理をより活かしていくためには、形骸化した要素を、たえずアップデートしないといけないというわけでもあるのです。

また、付言すると、そもそも、ゲシュタルト療法は、パールズの時代からそうでしたが、「現場実践(現象)と理論」の乖離があり、教科書的な理論では、クライアントの方の変容現象を説明しきれないという特徴がありました。現場実践(現象)が、理論を超えていたということです。だから、パールズの本を読んでも、ゲシュタルト療法はわからないわけです。

しかし、物理学がそうですが、現象に対する、正しい理論仮説の更新(アップデート)をし続けないといけないというのが、本来は方法論の筋なのです。しかし、こと心理療法においては、難しさや怠惰もあり、それがあまりされないというのが、世の常なのです。特に、日本人は、権威主義的なので、形骸化した教科書を、金科玉条として、ただよくわからないままにお題目として唱えるという傾向が強いのです。しかし、体験的心理療法という、実践現場で、人間の無限の可能性が湧出してくる場面においては、その姿勢は、むしろ弊害といえるのです。人々の可能性を抑圧してしまうことになるからです。自己啓発系はいうに及ばず、日本の心理療法の多くが、「抑圧的にしか働いていない」というのは、そこにも大きな要因があるのです。

(※1)ここでの「フリー」とは、フリークライミング、フリーダイビング、フリージャズなど、そのジャンルの、シンプルで根源的な要素/本質を突き詰めたスタイルに「フリー」という言葉を接頭する場合がありますが、そういう意味での「フリー」です。

さて、ゲシュタルト療法 gestalt therapy は、元精神分析家のフリッツ・パールズ Fritz Perls らによって創始された体験的心理療法の一流派です。

主に1960年代後半、パールズが晩年をすごした米国西海岸のエサレン研究所を中心に、世間一般には広まりました。

1960年代の当時、グループ・セラピーである(カール・ロジャーズの熱中した)エンカウンター・グループ encounter group などとともに「自己成長・自己発見のための新しい心理療法」として、時代の注目を集めたのでした。

ゲシュタルト療法そのものは、すでに1950年代に米国東海岸で旗揚げされていましたが、単なる風変わりな心理療法として、理解も注目もされていませんでした。

それが時代の思潮とシンクロ(共振)する形で、パールズが西海岸に移った1960年代に突然、エサレン研究所で注目をあびたのでした。

ところで、エサレン研究所は、現在もまだ存在しますが、ワークショップ・センターのハシリのようなものであり、医療機関でも学術的な機関でもありません。

そのため、逆に、当時のさまざまな前衛的・先端的な人々が自由に交流する場となり、新しい思想と実践的なメソッドが醸成する空間となったのでした。さまざまな導師、教師、探求者、研究者が集まったのです。

有名な人々では、思想家のグレゴリー・ベイトソンやゲシュタルト療法のフリッツ・パールズ、オープン・エンカウンター・グループのウィル・シュッツ、トランスパーソナル心理学のスタニスラフ・グロフらが長期居住者となり、さまざまなワークショップやレクチャーを行なったのでした。

下記に紹介しているスタニスラフ・グロフのインタビュー動画の中でも、博士はこのエサレン研究所について、「人間ラボラトリー」「潜在能力センター」であり、「どの研究機関や大学よりも、心理学と精神医学に貢献してきた」とその意義を語っています。

https://www.ntticc.or.jp/ja/hive/interview-series/icc-stanislav-grof/

(※インタビュー中の、「イサレム」はエサレン、「バルド界」と訳されているものは、「チベットの死者の書」でいう「バルドゥ(中有)」のことです)

そして、当時(1960年代後半)は、「心を解放する/意識を拡張する」ために、先端的な人々が新しい方法論を求めていた時代でした。そのため、新しいタイプの心理療法「体験的心理療法」というものを、治療のためにではなく、自分の心の解放・能力開発・自己成長、または潜在能力の可能性を探るために、多くの人々を試してみたのでした。そのような状況の中で、エサレン研究所のような場所が自然に育ったという背景があったのです。

→アンダーソン『エスリンとアメリカの覚醒―人間の可能性への挑戦』(誠信書房)

→吉福伸逸『トランスパーソナル・セラピー入門』(平河出版社)

また、日本では現在も一般的ではありませんが、心理療法(心理学)のテクニックを、能力開発や潜在能力のさらなる解放に使うというのは、現在でもアメリカや先進国などではごく一般的な使用法であり、そのような環境の中でさまざまな心理療法が流行してきたのでした。

「自己成長のためのセラピー」というワードがありますが、必ずしも治療のために、心理療法を受けるというわけでもないのです。「体験的心理療法」の流れに属するものは、特に、その傾向が顕著です。

ゲシュタルト療法から派生した(その流れにある)NLP(神経言語プログラミング)なども、そのような状況(傾向)の中で誕生したものです。

ただ、当然、生きるうえでの「葛藤」「苦しさ」「生きづらさ」は、健全な感性があれば、誰においても起こるものなので、その要素への癒しはとても大きなものがあります。

その面への癒しと治癒の効果だけでも、私たちの抑圧を解除し、潜在能力を解放し、人生を一変させていくことになるのです。

日本では、幸福度の低さを見ても、心の自由や健康、自己実現のための心理療法の利用という面が、とても遅れています。これは、心理的な回避傾向に由来するものですが、状況はとても危機的である分、余計に残念でもったいない状況といえます。適切な体験的心理療法技法の利用で、人生というものは、信じられないくらいに、飛躍的に変容させることができるからです。

次の言葉なども、体験的心理療法がもたらすものをよく伝えています。

「私は、以前より、開かれ自発的になりました。 自分自身をいっそう自由に表明します。 私は、より同情的、共感的で、忍耐強くなったようです。 自信が強くなりました。 私独自の方向で、宗教的になったと言えます。 私は、家族・友人・同僚と、より誠実な関係になり、 好き嫌いや真実の気持ちを、 よりあからさまに表明します。 自分の無知を認めやすくなりました。 私は以前よりずっと快活です。 また、他人を援助したいと強く思います」(ロジャーズ『エンカウンター・グループ』畠瀬稔他訳、創元社)※太字強調引用者

さて、この言葉は、エンカウンター・グループ体験者の言葉ですが、このような心のしなやかさや感度の獲得は、体験的心理療法やゲシュタルト療法のセッションを深めて、心理的な統合を達成した場合の共通した要素といえます。

きちんと取り組めば、確実に到達できる地点といえるのです。

一方、世間で効果があると広告している方法論のほとんどが、人々をこのような「しなやかな地点」に導いていかないというのは、それら浅薄な方法が、人々を「本当の変容」には導かないからなのです。

それは、その実践者たちの姿を見れば、一目瞭然です。その方法論の結果は、その実践者に現れているからです。

①ゲシュタルト療法の特徴―構成要素

さて、ゲシュタルト療法は、元精神分析家のフリッツ・パールズらによって、第二次大戦後、米国で立ち上げられました。精神分析家の多くがそうであったように、彼もユダヤ人であり、ナチスによる弾圧を逃れる形で、最終的に米国に来たのでした。そのため、パールズが影響を受けた方法論的要素は、欧州、ドイツにありました。そのことを理解することで、ゲシュタルト療法の特徴を理解することができます。

①フロイトの精神分析 (深層心理学) →「無意識」「潜在意識」の存在の重視

ライヒの精神分析 (筋肉の鎧) →心身一元論的(ボディワーク的)なアプローチへの理解

②ゲシュタルト心理学 (知覚の統合機能/全体論的な見方) →「体験の統合的指向性」「全体性(ホリスティック)」の重視

③その他の「姿勢」など

ハイデガーの実存主義 (実存〔世界内存在〕的な人間のあり様) →責任 responsibility の重視=反応する能力 response-ability の重視

禅 (存在と世界をありのままに体験する) →気づき awareness の機能の重視

①「精神分析」への批判と、それを乗り越える意志が、フリッツ・パールズがゲシュタルト療法を創った大きな原動力のひとつです。精神分析家として実践活動していたパールズが、その疑念から精神分析を離れたからです。しかし、その前提としては、まず精神分析の世界観からの大きな影響があります。

ところで、精神分析の重要な知見は、人間が「無意識(潜在意識)の衝動」に突き動かされている存在であるというです。私たちは、自分で思っているほど、自分の主体でもないし、自分をコントロールもできていないという視点です。当然、ゲシュタルト療法もその視点を前提として持っています。

次に、パールズ自身の教育分析家の一人であったヴィルヘルム・ライヒの精神分析の影響があります。それは、「心身一元論的」なものの見方、心と体はひとつという見方です。

ライヒは、時代に先駆けて、クライアントの「肉体」に心の抑圧症状が現れていることを見抜き、実際の心理療法の方法論(アプローチ/テクニック)とした人でした。

彼の洞察と実践から、後の時代のさまざまなボディワーク・セラピー(心身一元論的アプローチ/ライヒアン・セラピー)が生まれることになったのです。

この心身一元論的な視点と実践が、ゲシュタルト療法にも大きく影響しています。

心とからだは一つであり、同じテーマが心にもからだにも、同じように現れるという視点です。

一見、「ただの身体症状」と見えたものが、心のテーマの物理的表現であるということです。

ここから、クライアントの方の身体感覚や身体動作に注目するという、ゲシュタルト療法の興味深い介入技法がさまざまに生まれたのでした。

②「ゲシュタルト心理学」は、その名称にもとられた「ゲシュタルト」の概念の元になった認知心理学です。

ゲシュタルト心理学が唱える、人間の認知構造の特性(統合的・全体論的視点)は、ゲシュタルト療法の中核的な要素となっています。

③「実存主義」や「禅」も、ゲシュタルト療法の「姿勢」に強い影響を持ちました。

パールズ自身は、もともと芸術家志望の側面があり(晩年の風変わりな自伝によく現れていますが)、若い頃に交流したボヘミアンたちの風情や思想にもとても強い影響を受けています。晩年の風貌にもその面が強く現れています。この側面が、日本では消毒されて、イメージがつきにくくなっていますが、ゲシュタルト療法が多くの生真面目で退屈な(凡庸な)心理療法との違いを生み出す要素ともなっているのです。

「凡庸な」セラピストは、無自覚のうちに(気づき awareness なしに)、クライアントを「凡庸なもの」へと抑圧してしまいます。この点は、(特に精神医療全体に問題の多い日本では)もっと厳正に awareness される必要がある点です。

また最近、ちまたで有名になってきた「ゲシュタルトの祈り」などは、ゲシュタルト流の実存主義の表明といえるものです。

この言葉も、日本では過度にベタに(生真面目に)受けとられていますが、当然、これはパールズ一流の「皮肉」「ユーモア」の表現でもあるということです。だから、自由の気風があるのです。ワークショップなどでこの言葉が唱えられた後に、(笑)となっていることからもそれはうかがえます。この言葉には、極端な喩えを使うと、芸術家マルセル・デュシャン(※)のような、逆説的で、ユーモラスな飛躍的な要素が含まれているということです。

また、パールズは、世界旅行の中で京都に寄って参禅体験もしています。自伝で回顧していますが、その体験は、彼がセラピーの探求上えられた結論の確証としての体験であったようです。禅そのものへの評価は、若干批判的なもの(疑念をもったもの)でもあります。

しかし、たしかに、ゲシュタルト療法と禅とは、本質的なレベルで共通するものを持っているのです。それは、パールズの「野生的な勘の良さ」といえるものです。

そのような禅的な姿勢は、直弟子のクラウディオ・ナランホ claudio naranjo が書いた「(ゲシュタルト療法の)基本姿勢」などにもその強い影響を残しています。

①今に生きよ。過去や未来ではなく現在に関心をもて。

②ここに生きよ。目の前にないものより、目の前に存在するものをとり扱え。

③想像することをやめよ。現実を体験せよ。

④不必要な考えをやめよ。むしろ、直接、味わったり見たりせよ。

⑤操作したり、説明したり、正当化したり、審判しないで、むしろ表現せよ。

⑥快楽と同じように、不快さや苦痛を受け入れよ。

⑦自分自身のもの以外のいかなる指図や指示を受け入れるな。偶像崇拝をしてはならない。

⑧あなたの行動、感情、思考については、完全に自分で責任をとれ。

⑨今のまま、ありのままのあなたであることに徹せよ。

このようなさまざまな構成要素が溶け合わさり、ゲシュタルト療法は、他にないユニークで実践的な心理療法、もしくは精神解放の技法となったのでした。

その結果として、すばやく効果を出す、劇的で覚醒的な方法論となったのでした。

(※)彼は、水洗便器に『泉 Fountain 』というタイトルをつけて、展覧会に出品しようとして(拒否されて)、その後の美術界に大きな影響を与えることになりました。サルバドール・ダリのあの髭も、デュシャンの作品に由来するものと言われています。

「われわれの友マルセル・デュシャンは、たしかに20世紀前半の最高の賢人であり、(多くの人にとって)このうえない困りものである」 ―アンドレ・ブルトン(江原順訳)

②気づき awareness の力 マインドフルネスの効力

ところで、ゲシュタルト療法では、感じることや表現することと同時に、「気づき awarenessの能力」というものをとても重視します。そこに、心理的な変化を生み出す飛躍的な力を見ているからです。

「気づき」とは、日本語では、きわめて普通の、日常的な言葉であるため、この言葉が意味している本当の意味(機能/構造)が分かりづらくなっています。

日本でも最近「マインドフルネス」という言葉のひろまりとともに、この気づき awareness の能力の本当の意味や重要性が解説されるようになってきましたが、その中にさえ、浅薄な誤解が散見されます。

この本当の「気づき awareness 」は、よく混同される「メタ認知」ではありません。「メタ認知」は思考のレベル、ゲシュタルト療法でいう「中間領域」の出来事です。そのような思考やメタ認知よりも、構造的にさらに高次にある機能が、真の「awareness」の機能です。

それは思考や思念ではなく、それらの外側から「体験」を一挙にとらえる、無言語的で直観的な機能です。

だから、私たちは何かに無自覚に没頭している時に、「自分の存在」に対してハッと「気づく」ということが可能なのです。

気づいている/awarenessしているのは、「一人称/私」ではないのです。

気づいている/awarenessしているのは、「非人称/誰か」なのです。

だから、だから、この「気づき awareness 」のずっとずっと先(究極的)には、インドでいう「目撃者 witness」、「『私』ではない『誰か』が見ている」という領域があるのです。

フレーズにするとこんな感じです。

「メタ認知の向こうには、メタ認知があるだけである」

思考の無限後退していくループがあるだけです。

「awarenessの彼方には、witnessがある」

本当の超越が、存在しているのです。

そのため、ちゃんと訓練していない人が、簡単に、真に「気づく awareness」ことはできないのです。

ただし、トレーニングや実践で、これは習熟できるものなのです。この点が、「マインドフルネス」であるという意味なのです。

ところで、マインドフルネス瞑想を一般にひろめた立役者であるカバットジン博士は、端的に「マインドフルネスとは、気づき awareness である」と語っています。

そんな、カバットジン博士の言葉から見ていきましょう。

「さて、瞑想をする時のように自分の心の動きに注意をしていくと、自分の心が、現在よりも過去や未来に思いを馳せている時間のほうがずっと長いことに気がつかれると思います。つまり、実際、“ 今”起きていることについては、ほんのすこししか自覚していない、ということなのです。そして、私たちは、“ 今”というこの瞬間を十分に意識していないために、多くの瞬間を失ってしまっているのです。この無自覚さがあなたの心を支配し、やることすべてに影響を与えるのです。私たちは、自分のしていることや経験していることを十分に自覚しないまま、多くの時を“ 自動操縦状態”で習慣的にすごしているのです。いわば半眠半醒の状態にあるようなものなのです。」(『マインドフルネスストレス低減法』春木豊訳、北大路書房)

この「自覚」が、気づき awareness です。マインドフルネス、気づきとは、「今起きていることについて刻々気づく」「今という瞬間を充分に意識する」ということなのです。これが、ゲシュタルト療法でも「今ここ」を強調する点とも共通しています。

そして、彼は、マインドフルネス瞑想の実践について語ります。

「彼らが行っているのは、“ 何もしない”ということです。そして、一つの瞬間から次の瞬間へと連なっていく、一つひとつの瞬間を自覚し、意識するために、一つひとつの瞬間に意欲的に集中しようとしているのです。つまり、彼らは、“ 注意を集中する”トレーニングをしているのです。別の言い方をすれば、彼らは自分が“ 存在すること”を学んでいるともいえます。彼らは、何かをすることによって時をすごすのではなく、意図的に何かをするのをやめ、“ 今”という瞬間の中で、自分を解放しようとしているのです。心に気がかりなことがあったとしても、体が何か不快感を感じていたとしても、その瞬間の中で、意図的に、心と体に安息を与えようとしているのです。“ 生きている”ということ、“ 存在している”ということの本質に踏み込もうとしているのです。彼らは、何かを変えようとするのではなく、ただ自分の置かれているありのままの状況と共にその瞬間を過ごそうとしているのです。」(同書)

これが、マインドフルネスや気づきの顕著な特徴です。

さて、次に、パールズの言葉を見てみましょう。

「『気づく』ことは、クライエントに自分は感じることができるのだ、動くことができるのだ、考えることができるのだということを自覚させることになる。『気づく』ということは、知的で意識的なことではない。言葉や記憶による『~であった』という状態から、まさに今しつつある経験へのシフトである。『気づく』ことは意識に何かを投じてくれる」「『気づき』は常に、現在に起こるものであり、行動への可能性をひらくものである。決まりきったことや習慣は学習された機能であり、それを変えるには常に新しい気づきが与えられることが必要である。何かを変えるには別の方法や考え、ふるまいの可能性がなければ変えようということすら考えられない。『気づき』がなければ新しい選択の可能性すら思い付かない」(パールズ『ゲシュタルト療法』倉戸ヨシヤ訳、ナカニシヤ出版)

さて、このような「今ここの気づき」のなかに、変化の因子が潜んでいるのです。

もし、心の何かが変化するとしたら、 それは 「今ここの気づき」 を通して起こってくるのです。

ゲシュタルト療法のセッション(ワーク)の中では、このような「今ここでの気づき」を利用して、さまざまな取り組みを行なっていきます。

セッションの中では、クライアントの方は、その瞬間の「気づき awareness」で得たことをもとに、実際に新しい感情表現を試していきます。

今まで気づいていなかった深い感情に気づき、それを試しに、実際に表現してみるのです。

そして、そのことで「自分が新しい行動をとれる存在であること」「自分が新しい感情を味わい、表現できる存在であること」をまざまざと実感していくことになるのです。

これが、とても大きな体験として体験されます。

そして、子どもの頃のように、自分が制限されていない、可能性に満ちた存在であることを実感していくことになるのです。

自分が、「まったく新しい存在」として、自分を表現していけることを痛感するのです。

そして、そのようなセッションを重ねることで、クライアントの方の中に、確実な解放や刷新、変容や力が生まれてくるのです。

③ゲシュタルト療法の可能性 心理療法を超えて

さて、ゲシュタルト療法が広まった当時は、ヒッピー・カルチャー、サイケデリック・カルチャー、カウンター・カルチャー(対抗文化)的な思潮の盛んな時代でありました。後にアップルをつくる若きスティーブ・ジョブズが、サンフランシスコ禅センターなどに熱心に通ったような時代です。

そのような時代の雰囲気の中で、ゲシュタルト療法のもっている禅的で風変わりで直截的なスタイルが、そのめざましい治癒効果とあいまって注目を浴びたのでした。

しかし、時代の流行も去って、ゲシュタルト療法もさまざまな効果検証を経ながら、時代とともにそのスタイルやアプローチ方法をより洗練させてきました。時代によっても、個人の療法家によっても、ゲシュタルト療法のスタイルやアプローチは多様です。初期の雑なやり方をする人は、多くはありません。人によってのスタイルの違いにより「とても同じゲシュタルト療法とは思えない」と言われることもあります。

ただ、ゲシュタルト療法自体の持っているエッセンスは、今も変わらずに、その可能性と有効性を秘めているといえるのです。

ただ、実践が伴わない場合が多いため、それが見えなくなってしまっているのです。

そもそも、パールズ自身は、かつて自分のことを「ゲシュタルト療法の創始者ではなく、再発見者にすぎない」と言いました。そのココロは、ゲシュタルト療法の「原理」自体は、近代的な心理学などよりもずっと普遍的な生命の原理であり、人類の歴史文化の中で、いたるところに存在していた(している)普遍的な統合(組織化)の原理であるという意味合いなのです。

たとえば、ユング心理学の流れを汲むプロセスワーク(プロセス指向心理学)の創始者アーノルド・ミンデルは、次のように指摘します。

「現代のゲシュタルト療法の創始者であるフリッツ・パールズは、先住文化のシャーマンがいれば間違いなく仲間として歓迎されたであろう。パールズは、自己への気づきを促すために、夢人物(ドリーム・フィギュア)や身体経験との同一化ならびに脱同一化法を用いた。そして、モレノの「サイコドラマ」から、夢見手が自分や他者を登場人物にすることによって夢の内容を実演化する方法を借用している」

(ミンデル『ドリームボディ』藤見幸雄監訳、誠信書房)

凡庸なゲシュタルト療法家より、他流派のミンデルの方がよっぽどゲシュタルト療法の本質に気づいていると言えます。ゲシュタルト療法は、近代的な心理学(心理療法)に限定されないような、本質的な性質を持っているものなのです。

④日本におけるゲシュタルト療法

日本におけるゲシュタルト療法は、散発的に輸入された1970年代以降において、「日本人の肌には合わない」ということで、まったく広まりませんでした。

特に、日本で主流であった、ロジャーズ派の「カウンセリング」と肌合いが、全然違っていたからという面もありました。

深いレベルでのゲシュタルト療法は、見よう見まねで、表面のテクニックをなぞるような形では実践できないものであったためです。

また、不幸なことに、同じくその当時、企業研修として輸入され、大失敗した「感受性訓練」や「Tグループ」などと一緒くたにされてしまったということも関係しています。

「感受性訓練」は、エンカウンター的なグループ・プロセスを使った研修技法ですが、さまざまな問題を起こし、企業研修史の黒歴史となってしまいました。このようなセラピー技法の安易な導入が、その後、日本企業が、「組織開発」的なものに対して、アレルギー反応を持つ要因にもなってしまったわけです。

また、その後、社会問題となった「自己啓発セミナー」なども、同系統のものととらえられて、ネガティブなイメージをつくってしまったという点もあります。ただ、このあたりの社会的な問題は、たしかに大問題ではあるのですが、今につながる、日本社会主流派の「(日本人心理の)回避傾向への言い訳」となってしまった面が強くあるので、両義的な面を持っているともいえるのです。

その後、ゲシュタルト療法は、2000年代以降、カウンセリングの一技法という形態に、要素をアレンジ(縮小)されて、姿を変えたことで、徐々にひろがりを見せはじめました。効果を出す「セラピー技法」のひとつとして、認知されていったわけです。しかし一方、そのような縮こまった普及形態のため、本来のゲシュタルト療法が持っている、人間の全体性のダイナミックな変容や、可能性を開く能力開発的な側面、ダイナミスムや創造性開発の側面が、稀薄になってしまったという点がありました。ゲシュタルト療法の持ち味である、飛躍性や覚醒性、遊戯性に欠けてしまったという状況です。そして、残念ながら、効果も限定的なものとなってしまっているわけなのです。

また、日本のゲシュタルト療法からは、多様な精神領域を探査するクラウディオ・ナランホや、(ゲシュタルト療法と禅で修練した)ケン・ウィルバーのような、その方法論をさらに拡充し、乗り越えるような人が出てこなかったわけです。古くなった教科書にそのまましがみついて、同じことを繰り返している人たちが、生まれることにもなってしまったわけです。

また、パールズの生きている時分から既にそうでしたが、ゲシュタルト療法は、ファシリテーターの個性に従って、そのスタイルが、まったく違うという点があります。

「普通のゲシュタルト療法」「標準的なゲシュタルト療法」というものはないのです。

ゲシュタルト療法は、現在、世間で溢れているような(NLPのような)「できあいのフォーマット」をそのまま実行するというような単純な処方箋セラピーではないからです。

真のゲシュタルト療法は、クライアントの方のプロセスに合わせて、ジャズの即興演奏のように、クライアントの方のプロセスを中心にして、ファシリテーターとの共-創造の中で、創造し、解決され、解放されるタイプのアプローチのだからです。

ゲシュタルト療法に興味をお持ちの方は、ぜひ、さまざまなファシリテーターのセッションを実際に体験してみて、ご自分に合ったファシリテーターを探してみていただければと思います。

⑤当スペースの「深化/進化型ゲシュタルト療法」

当スペースでは、このような特徴をもつゲシュタルト療法を使って、自己実現や能力開発、意欲・自信の回復、自己肯定感の向上、人間関係の改善、心の癒しなどさまざまな心理的サポートを行なっています。

特に、当スペースのゲシュタルト療法は、その後に出てきた、他のさまざまな方法論も統合して、豊かにした「深化/進化型のゲシュタルト療法」となっています。パールズの言葉にあるように、ゲシュタルト療法の根本原理は、非常に普遍的で、自由度の高いものですので、他の方法論をも自在に融合できる性質を持っているのです。

そのため、当スペースの深化/進化型ゲシュタルト療法は、よりトランスパーソナル心理学に近い形を持っているものとなっているのです。実際、他のゲシュタルト療法ではないことですが、当スペースでは、トランスパーソナル的な意識拡張の体験を、クライアントの方がもつことも多いのです。

特に、ゲシュタルト療法は、上記ミンデルの言葉に見られるように、本来は、普遍的な特性(シャーマニズム的な特性)によって、心理療法にとどまらない人間意識の拡張に、目覚ましい効果を生み出すものでもあります。

そのため、これらの領域でご提供できるものも多岐に渡っているのです。

→当フリー・ゲシュタルト・ワークスについて

↓【ゲシュタルト療法【基礎編】の各項目解説】

- ゲシュタルト療法 概論/背景/文脈

- ゲシュタルト gestalt とは何か

- ゲシュタルトの形成と破壊(解消)のサイクル

- 気づきの3つの領域 マインドフルネス エクササイズ

- Unfinished Business やり残した仕事 未完了の体験

- 複数の自我 (私)について 心のグループ活動

- 葛藤状態 生きづらさの仕組み

- 心身一如 心身一元論的なアプローチ Ⅰ

- 心身一如 心身一元論的なアプローチⅡ

- 5層1核 感情表現の階層性

- 生きる力(エネルギー)の増大

- ゲシュタルトの祈り

【ブックガイド】

ゲシュタルト療法については基礎から実践までをまとめた拙著

『ゲシュタルト療法 自由と創造のための変容技法』

をご覧下さい。

※ゲシュタルト療法の効果は

→「セッションで得られる効果」

※実際のセッションのイメージは

→「セッション(ワーク)の実際」

※他の方法論に較べた場合のゲシュタルトの特徴

→なぜ、ゲシュタルトなのか ゲシュタルト療法を技法として選択した理由

※当スペースについて

→フリー・ゲシュタルト・ワークスについて

▼▼▼【メルマガ登録】▼▼▼

無料オンラインセミナー、体験セミナー、イベント等々、各種情報をお送りしています。ぜひ、ご登録下さい!

↓

コチラ