目次

◆真の〈気づき awareness 〉とは

ゲシュタルト療法では、〈気づき〉 awarenessの持つ機能(能力)をとても重視しています。この点が、ゲシュタルト療法を単なる心理療法を超えて、禅や東洋の瞑想諸流派に近づけている要素でもあります。

これは〈気づき〉という機能が、通常の認識や思考、注意力に対して、上位的、メタ的な働きをもっていて、それらを高い階層から統合していく力を持っているからです。この構造の理解が、特に重要です。

ところで、この「気づき」という言葉が、日常生活で使う言葉なため、本当の意味が分かりにくくなっているのですが、この「気づき awareness の力」については、最近では「マインドフルネス」という言葉とともに、その本当の能力(機能)が知られるようになってきました。

マインドフルネス瞑想を一般にひろめた立役者であるカバットジン博士も、端的に「マインドフルネスとは、気づき awareness である」と語っています。

「気づき awareness 」とは、単なる認知や認識とは違います。ましてや、思考とは別物です。

よく混同され、勘違いされている「メタ認知」などでもありません。それらはまだまだ低空飛行しているものです。

厳密にいうと、「気づき awareness 」は、西洋的な認知の概念に収まりきりません。

インド思想における、瞑想的段階や意識状態の理解の方が、気づき awareness を理解するのに適しているといえます。その「気づき awareness 」のずっとずっと先(究極的)には、インドでいう「目撃者 witness」、「『私』ではない『誰か』が見ている」という領域につながっているのです。

「気づき/マインドフルネス」の機能は、私たちの通常の日常意識や思考、注意力に対して、より上位の、メタ的な位置と働きを持っているものなのです。これが事態の核心です。そして、その働きを正しく使うと、私たちの心理的統合と自由、成長を大いに促進するものなのです。

逆の言い方をすると、普段の私たちはほとんど「気づきを持たない状態」で生活しているといえるのです。

ゲシュタルト療法のセッションやマインドフルネス瞑想をきちん行なうと、このことに気づかれると思います。

ではまず、カバットジン博士の言葉から見てみましょう。

「さて、瞑想をする時のように自分の心の動きに注意をしていくと、自分の心が、現在よりも過去や未来に思いを馳せている時間のほうがずっと長いことに気がつかれると思います。つまり、実際、“ 今”起きていることについては、ほんのすこししか自覚していない、ということなのです。そして、私たちは、“ 今”というこの瞬間を十分に意識していないために、多くの瞬間を失ってしまっているのです。この無自覚さがあなたの心を支配し、やることすべてに影響を与えるのです。私たちは、自分のしていることや経験していることを十分に自覚しないまま、多くの時を“ 自動操縦状態”で習慣的にすごしているのです。いわば半眠半醒の状態にあるようなものなのです。」(『マインドフルネスストレス低減法』春木豊訳、北大路書房)

この「自覚」が、気づき awareness です。マインドフルネス、気づきとは、「今起きていることについて刻々気づく」「今という瞬間を充分に意識する」ということなのです。これが、ゲシュタルト療法でも「今ここ」を強調する点とも共通しています。

そして、博士は、マインドフルネス瞑想の実践について語ります。

「彼らが行っているのは、“ 何もしない”ということです。そして、一つの瞬間から次の瞬間へと連なっていく、一つひとつの瞬間を自覚し、意識するために、一つひとつの瞬間に意欲的に集中しようとしているのです。つまり、彼らは、“ 注意を集中する”トレーニングをしているのです。別の言い方をすれば、彼らは自分が“ 存在すること”を学んでいるともいえます。彼らは、何かをすることによって時をすごすのではなく、意図的に何かをするのをやめ、“ 今”という瞬間の中で、自分を解放しようとしているのです。心に気がかりなことがあったとしても、体が何か不快感を感じていたとしても、その瞬間の中で、意図的に、心と体に安息を与えようとしているのです。“ 生きている”ということ、“ 存在している”ということの本質に踏み込もうとしているのです。彼らは、何かを変えようとするのではなく、ただ自分の置かれているありのままの状況と共にその瞬間を過ごそうとしているのです。」(同書)

次に、ゲシュタルト療法のフリッツ・パールズの言葉を見てみましょう。

「『気づく』ことは、クライエントに自分は感じることができるのだ、動くことができるのだ、考えることができるのだということを自覚させることになる。『気づく』ということは、知的で意識的なことではない。言葉や記憶による『~であった』という状態から、まさに今しつつある経験へのシフトである。『気づく』ことは意識に何かを投じてくれる。」(パールズ『ゲシュタルト療法』倉戸ヨシヤ訳、ナカニシヤ出版)

気づき awareness の力は、「意識している体験(自分の状態)」自体に気づくことができるメタ機能なのです。

ゲシュタルト療法では、この気づく能力を高めることで、統合的なプロセスを進め、治癒過程を深めていくのです。

「『気づき』は常に、現在に起こるものであり、行動への可能性をひらくものである。決まりきったことや習慣は学習された機能であり、それを変えるには常に新しい気づきが与えられることが必要である。何かを変えるには別の方法や考え、ふるまいの可能性がなければ変えようということすら考えられない。『気づき』がなければ新しい選択の可能性すら思い付かない。『気づき』と『コンタクト』と『現在』は、一つのことの違った側面であり、自己を現実視するプロセスの違った側面である。」(パールズ『ゲシュタルト療法』倉戸ヨシヤ訳、ナカニシヤ出版)

パールズは、「自覚の連続体 awareness continuum」とも呼びましたが、意図した気づきの力は、それだけでも、心の治癒や統合を促進する大きな効力を持つものなのです。

ここが、マインドフルネスのアプローチと同等の要素なのです。

◆気づきの3つの領域

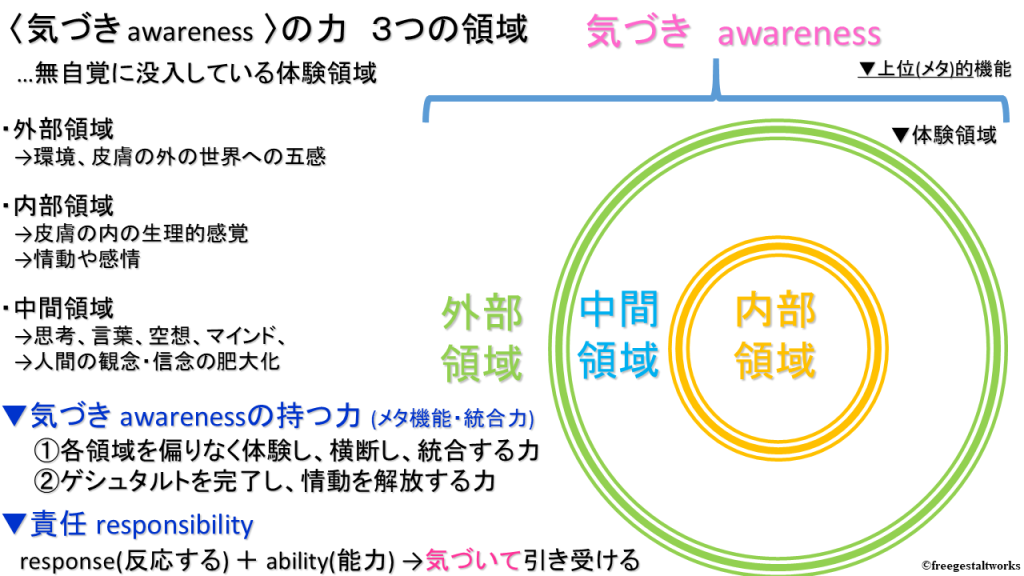

さて、ゲシュタルト療法では、実践上の都合から、「気づき awareness」がとらえる3つの知覚領域を区分しています。通常、人間は、無自覚(無意識)のうちに、これらの各領域に注意力をさまよわせています。

ゲシュタルト療法では、自分の注意力が、どの領域にさまよっているのかに、瞬間瞬間、気づくことを行なっていきます。そのことによって、心理的統合のプロセスを促進していくことになります。また、その統合によって各領域にバランスよく注意を向けることもできるようになるのです。

さて、3つの領域とは、上に図にしたようにそれぞれ「外部領域」「内部領域」「中間領域」と呼ばれています。それぞれは下記の意味を持ちます。

▼内部領域 →自分の皮膚の内側の領域です。心臓の鼓動、動悸、胃の痛み、血流、体温、興奮など内的な感覚世界です。そして、感情と情動が働く領域でもあります。

▼外部領域 →自分の皮膚の外の領域、五感の領域です。目の前や周りの環境、外部に実在している物質世界、それらを直接知覚する五感の領域です。

▼中間領域 →外部でも内部でもない世界です。その間にある思考と空想の領域です。諸々の観念、言葉の世界です。

「ゲシュタルトの形成と破壊のサイクル」で見たように、ゲシュタルト療法では、環境に生きる生物として、内部領域の「引きこもり」から外部領域の「接触(コンタクト)」までの欲求衝動→行動→接触→吸収統合を、速やかに実行できることを健全な能力と考えます。

しかし、実際のところ、人はさまざまな過去に由来する原因(トラウマや習癖)などにより、偏った領域に注意力や感覚を集めがちとなっています。そのパターンを繰り返しています。

たとえば、外部領域の経験で、傷つきやトラウマの体験を持った人が、中間領域(空想や思考の領域)に引きこもりがちになってしまうというのは、常識的な感覚からいっても納得できることではないでしょうか?

そして、実際のところ、自分が無自覚に「どの領域に意識や注意力を向けがちであるか」ということに、瞬間瞬間、刻々〈気づき〉を持てるだけでも、その偏りに対する修正効果(統合)となるのです。そのため、ゲシュタルト療法ではこのような癖や習慣性に注目するのです。

また、セッション(ワーク)の中においては、自分の内的感覚や感情を刻々と気づきつつ、それを表出・表現させていくということを行なっていきます。

この気づきの能力の高いと、ワークはそれだけ深まります。そのため、その気づきの能力は、ゲシュタルト療法のアルファであり、オメガであるとも言えるのです。

◆気づきのエクササイズ Exercise

そのような気づきの力の訓練のために、ゲシュタルト療法では、以下のような「気づきのエクササイズ」を行なっていきます。

このことを通して、自分の「意識」や「注意力」の偏りに気づいていくのです。ただ、これはヒントを得るためのエクササイズです。エクササイズの本番は、日々普段、一人でいるときに、これらのことを行なって、「気づきの連続体 awareness continuum」を鍛えることにあるのです。

これは、ABの二人が一組になって行なうエクササイズです。片方の1人(A)が、もう片方の相手(B)の人に問いかけを続けます。数分間つづけます。問いかける側が応える人の答えをメモしていきます。

A:「あなたは、今、何に、気づいていますか?」

B:「私は、今、○○に気づいています」

Bの答えの例としては、

「私は今、あなたの声のかすれに、気づいています」→外部領域

「私は今、首の痛みに気づいています」→内部領域

「私は今、明日の会社の仕事を考えているのに気づいています」→中間領域

などがありえます。

これを数分続けます。エクササイズ終了後、振り返りの中で、それらの回答(気づき)が、3つの中のどの領域に分布しているかをお互いに見ていきます。人によって、ある領域が多かったり、ある種の傾向性があったりと、自分の癖やパターンが見えてきます。

ゲシュタルト療法では、このパターンの偏りが、心の可動域をせばめたり、充分な体験を阻害したりと能力の制限になっていると考えます。この硬化や制限を、ワーク(セッション)などを通して、心の可動域が広がるようにします。

ところで、この可動性は、頭(中間領域)で概念的に理解しただけではなんの変化も進化も生みません。

日々の気づきの訓練と、ゲシュタルト療法的な実践の中で、3つの領域に自在に気づき awarenessをめぐらせる訓練の中で、進化を生み出すものなのです。現代人の場合、特に「中間領域」(空想領域/心配/妄想)への固着・硬化・耽溺が大きな特徴(問題)として上げられます。思考過多(中毒)であり、現実や生命力をありありと体験できなくなっているのです。ゲシュタルト療法では、この現代人の中間領域志向についても、強い解毒作用を発揮します。このような点などが、禅などとの共通点ともなっているのです。

ゲシュタルト療法普及の初期に、その実存主義と禅の風味を強調した時代に、クラウディオ・ナランホが示した、ゲシュタルト療法の基本姿勢は、このあたりの感覚を素晴らしいフレーズで表現しています。

↓

ナランホのゲシュタルト療法の基本姿勢

関連記事

↓

気づき awarenessと自己想起 self-remembering

【ブックガイド】

ゲシュタルト療法については基礎から実践までをまとめた拙著

『ゲシュタルト療法 自由と創造のための変容技法』

をご覧下さい。

変性意識状態(ASC)の、より総合的な方法論は、拙著

『流れる虹のマインドフルネス―変性意識と進化するアウェアネス』

および、

『砂絵Ⅰ 現代的エクスタシィの技法 心理学的手法による意識変容』

をご覧下さい。