喩えてみますと、サイトのコンテンツ(内容)が、一般向けのもの(顕教的)だとすると、本書はより密教的(秘教的)なレベルな事柄も含めて、現実の多様性(意識の多次元性)を描いたものになっています。

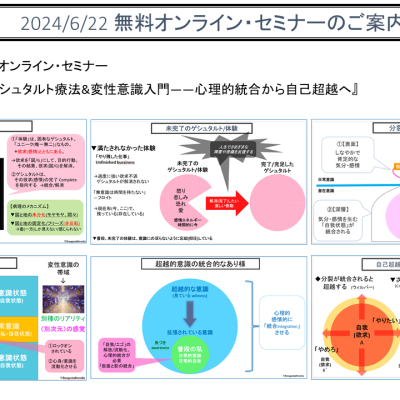

各種の方法論、体験的心理療法(ブリージング・セラピー、深化/進化型ゲシュタルト療法)、野生の気づきの技法、英雄の旅モデル、変容の行きて帰りし旅)や、強度な変性意識状態(人生回顧[ライフレビュー]体験、クンダリニー体験、聖地体験の事例など)について、実体験を踏まえた上で、さまざまな方法論的な検討がなされています。

今現在、日本の世間一般に知られているものよりも、より深くリアルなレベルで、変性意識状態や意識拡張の実態、人格変容のプロセス、ホリスティック(全体的)でトランスパーソナル(超個)的な次元など、人生の謎を解く透視的状態〔エクスタシィ/意識拡張〕について知りたい方にとってはご参考いただける内容となっています。

日本語で書かれたこの手の書物で、誰かの理論やモデルの単なる引き写し紹介ではなく、また、知性の低い浅薄なスピリチュアル系でもなく、実体験に即して、真に彼岸と此岸を結びつける実践内容を書き記したものはほとんどありません。そのため、この人生(意識)の謎を解いていきたいと真摯に考えている方にとっては、お役立ていただける内容となっています。

Amazonページ

『砂絵Ⅰ: 現代的エクスタシィの技法 心理学的手法による意識変容 (改訂版)』

(電子版 )

※kindle無料アプリは、コチラ

【本文目次】

はじめに

第一部 アウェアネスと変容の技法

第一章 体験的心理療法の領域

第二章 ブリージング・セラピーとその体験プロセス

第三章 ゲシュタルト療法と未完了の体験

第四章 アウェアネスawarenessについて

第五章 複数の自我状態 ego state

第六章 ワークの体験プロセス

第七章 体験的心理療法における通過儀礼の構造

第二部 変性意識状態の諸相

第一章 変性意識状態とは

第二章 呼吸法(ブリージング)を使った変性意識状態

第三章 人生回顧(ライフレビュー)体験

第四章 蛇の火のエネルギーについて

第五章 大地と野生の共振

◆残像としての世界 映画『マトリックス』の暗喩

第三部 夢見の技法

第一章 夢と夢見

第二章 アウェアネス・夢・イメージ

第三章 夢見における没入形態(フロー)

第四章 創作形式の利用

第五章 明晰夢の利用

第六章 夢見の実践に際して

第四部 野生と自然について

第一章 シャーマニズム的な姿勢

第二章 野生の気づき

第三章 狩猟的感覚

第四章 底うち体験と潜在力の発現

第五章 戦士の道と平和の道

第六章 伝統的なシャーマニズムについて

第七章 道化の創造性

第八章 アウトサイダー・アートと永遠なる回帰

第五部 行きて帰りし旅

第一章 体験的心理療法の変容のプロセス

第二章 英雄の旅

第三章 野生的エクスタシィの技法

おわりに

参考文献

本書は、変性意識状態(ASC)や体験的心理療法を素材に、私たちの「意識」が持つ多様な可能性を考察したものである。副題の「現代的エクスタシィの技法」とは、エリアーデの著書『シャーマニズム』の副題『エクスタシィ(脱魂)の古代的技法』より来ている。本書に、現代におけるエクスタシィ(意識拡張/脱魂)の技法を見出そうという目論見があるからである。そのため、変容した意識状態や潜在意識の自律的な変容機能を切り口に、心身の多様な能力について検討を行なっている。本書を貫く主題は、変性意識状態、心身の拡張的変容、意識の多様な機能や進化形態といったものである。

第一部では「アウェアネスと変容の技法」と題して、体験的心理療法についてとりあげている。特に呼吸法を使ったブリージング・セラピーと、ゲシュタルト療法について詳しくとりあげている。体験的心理療法は、日本では認知度が低いため、その本質的な要素(生体の自律性)があまり理解されていない。ここでは、その構造と可能性を見ている。

第二部では、変性意識状態Altered States of Consciousnessをとりあげて、そのさまざまな内容を見ている。変性意識とは、意識のさまざまに変異した状態である。その意識状態において、私たちは普段の日常意識では得られないさまざまなリアリティを感じることになる。その状態は、人間意識の興味深い領域について教えてくれるのである。ここでは色々な具体例を交えて、変性意識の諸相について見ている。

第三部では、夢見の技法と題して、夢をとりあつかうさまざまな手法をとりあげている。夢は、潜在意識(無意識)の自律的な智慧や創造性の表現であり、私たちの日常意識に貴重な気づきや変化をもたらしてくれる不思議な生命機能である。そして、日常生活の中で、夢に対して相応しい注意や表現を与えていくことは、私たちの人生に拡充と変容をもたらす重要な方法論となっているのである。

第四部では、現代社会の中で喪われている、私たちの野生的(自然的)能力を回復するという視点から、さまざまな具体的実践をとりあげている。それらは生体(生命)能力の十全な発揮や健康、生きる力の拡張という面からも、現代に必要な技法とだと思われるのである。

第五部では、以上の実践のまとめとして、それらを通して現れてくる人格変容や意識拡張の実態について検討している。生物学的モデルや神話的なモデルを参照しつつ、新しい意識進化をもたらす実践のあり様を見ている。

~~~~~~~~~~本文より~~~~~~~~~~

ブリージング・セラピーのプロセスにおいては、「生理的な次元」は、刻々と変化し深まっていく。心臓の鼓動、血流、知覚の変化、視覚イメージなど、それぞれ浅い次元から深い次元へ深まっていくのである。より深層のプロセス、より深層のプロセスへと次元が深まっていくのである。序盤、中盤、終盤とより深い次元の生理的プロセスが底から浮上し、私たちを解放していくのである。グロフ博士のいう「オルガスム曲線を描き、感情のもり上がりとともに、身体的兆候が現れ、それが絶頂期を迎え、突如の解決に導く」(同書)ということが起こるのである。「その感覚」「そのプロセス」をきちんと深くたどれるかが重要なのである。ダイビングのようにだんだんと深く潜っていくプロセスなのである。

自分自身のプロセスとしても、他者の変化についても、それらの変化を追跡(トラッキング)できるスキルが育つと、得られるものはとても大きいのである。

また、「生理的な次元」は、生体の有機的なプロセスとして存在している。さきのグロフ博士のいう事態もその理由で生ずるのである。

これは、私たちの中の「自然 nature」である。有機体のプロセス(必然性)としてしか作用しないのである。植物の種子を暖めても、簡単に芽を出さないように、浅い思考で支配したり、なんとかできる類のものではないのである。植物を育てるように、生命の自律的なプロセスに配慮したアプローチをするしかないのである。自然をあつかうようにあつかうしかないのである。これは、後半で触れる「野生」や「大地性」のテーマともつながっているものである。

「感情的な次元」についても同様である。感情は、浅い次元から深い次元のものまで重層的に存在している。ブリージング・セラピーの体験プロセスにおいても、「感情的な次元」は刻々と変化していく。それは、「生理的な次元」と同期している。「生理的な次元」が深まり、深層的な領域が活性化してくると、感情も今まで感じとれなかった深い情動が溢れ出してくる。感情とつながっている記憶も同様である。

感情は、心身一元論的に肉体の状態とつながっているので、身体の解放と感情の解放は同期しているのである。人の感情解放は、その人の身体の解放と軌を一にしている。人の「感情的な次元」と「生理的な次元」とが、どのように深く同期しているかを見抜けるか、あつかえるかで、浅いアプローチか、深いアプローチかが分かれるのである。この点においても微細な違いに気づく追跡能力が問われるのである。

「意識的な次元」も同様である。「意識的な次元」がさまざまにあることについて一般的にはあまり知られていないが、第二部で詳しくとりあげる予定である。

「意識的な次元」も、体験プロセスが深まり、「生理的次元」「感情的次元」が変化していくと、同期して深まっていくのである。その深まった形態が「変性意識状態(ASC)」というものである。「意識的な次元」についても、自分の変容体験を数多く積み、「生理的次元」「感情的次元」とどのように同期しているのかを理解することが重要なのである。そのうえで、「意識的な次元」も、他者をその状態に導いていけるようになるとさまざまな効果が期待できるのである。経験やスキルとともに、深い変性意識の中で、何が可能であるのかを知ると、世界の見え方は一変していくのである。

さて、以上、体験の諸次元についてとりあげたが、心身一元論的な見方と同様に、この3つも深く連動して存在している。どの切り口からも、その背後にある実体(魂)をとらえられ、的確にあつかえることが大切なのである。

さて、以上ここまで、ブリージング・セラピーの体験プロセスを見てきた。

しかし、この技法と体験プロセスを冷静に考えてみると、何か不思議な気がしないだろうか?

この技法でやっていることといえば、ただ「深く速い過呼吸」をしていることだけである。

それなのに、なぜ、さまざまな記憶、感情、身体症状が、無意識 unconsciousness の深い領域から浮上してくるのであろうか? そして、「感情のもり上がりとともに、身体的兆候が現れ、それが絶頂期を迎え、突如の解決に導くといった経路をたどる」(グロフ、同書)のだろうか? 過去の体験や出生外傷が現れたりして、その内部の感情が吐き出され、セラピー的な治癒効果が実現されるのであろうか?

次に、方法論の核心は近しいが、表面的な見かけはずいぶん違うために、その「共通の核心」がよく理解されていない別の方法論をとりあげることで、これらの事態の本質に迫ってみたい。

(つづく)

~~~~~~~~~~本文より~~~~~~~~~~

第二部 変性意識状態の諸相 第二章 呼吸法(ブリージング)を使った変性意識状態より

(中略)

では次に、事例として、筆者の個人的経験を記してみたい。以下に記す体験の時点で、何回かのブレスワークの経験はあった。ただ、身体の軽い変調以外、これといって特筆すべき経験をもっていなかった。そのため、この時のワークにおいても、さしたる期待もなく、ただ過呼吸をしながら、現れてくる体験プロセスをただ追ってみようと思っていただけであった。

……………………………

………………………

…………………

いつものように音楽に気を紛らわし、

過換気呼吸に集中していく…

過換気自体は不快なだけ、

苦しいだけといってもいい…

探索するよう、手さぐりするよう、

感覚と手がかりを求め…呼吸を続けていく…

…………

………………

熱気が高まってきて…

顔や皮膚にちりちりと、

蟻が這うよう痒さが走る…

茫漠とした不安と閉塞感…

さきの見えない不快感が、

つのっていく…

呼吸に集中し…

気づきを凝らし…

内側から何かのプロセスが、

起こってくるのを見つめている…

光の斑点が、

眼の裏に交錯し、

輪舞する…

どのくらい経ったのか…

汗ばむ熱気の中、

苦しさは若干薄まり…

痺れとともに、

遠いところから満ちて来る…

生理の深いざわめきに、

気づいていく…

呼吸を続け、

内部の感覚の波を増幅し、

持続させることに、

集中していく…

いつものよう、

手足のさきが痺れはじめ…

熱気の中、まだらに現れる、

奇妙な汗ばみ…

冷たさの感覚…

とりとめのない記憶や映像が、

夢の破片ように去来する…

どこへ向かっているのか、

予想もつかない…

しかし、何かが、

満ちてきている気配がある…

内側の遥かな底に、

荒れ騒ぐよう、

何かが高まり、

生起する感覚…

呼吸を続け…

意識が、途切れがちになる…

呼吸を保ち…

意識をただし…

気づきを凝らし…

持ち直し…

………………………

………………

…………

どのくらい時間が経ったのか…

明滅する意識の向こうに、

ふと気づくと、

そこに、

「胎児である自分」

がいたのである…

それは記憶の想起ではなく、

今現在、今ここで、

「胎児である自分」

なのであった…

感じとられる、

肉体の形姿が、

からだの輪郭が、

いつもの自分とは、

完全に違っている…

巨大な頭部に、

石化したよう屈曲した姿勢…

激しく硬直する腕や指たち…

手足のさきが堅く曲がり、

樹木のよう奇妙な形に、

ねじくれている…

からだ全体が、

胎児の形姿、

姿勢である…

そして、気づくのは、

今ここに、

自分と重なって、

「その存在がいる」

という圧倒的な、

臨在の感覚である…

その存在の息吹である…

それは、

自分自身である、

と同時に、

かつて、そうあった、

「胎児である自分」

との二重感覚、

だったのである…

「いつもの自分」

の意識と、

「胎児である自分」

の感覚(意識)とが、

二重化され、

同時に、今ここに、

在ったのである…

分身のよう多重化された、

肉体の、

感覚の、

意識の、

圧倒的に奇妙な現前が、

在ったのである…

そして、

ふと気づくと、

手足は、異様なまでの、

硬直の激しさである…

その筋肉の凝縮は、

普段の人生の中では、

決して経験しえない類いの、

岩のような硬直と、

巨大な圧力である…

自分の内部から、

このように途方もないエネルギーが、

発現している事態にも、

驚いたのである…

肉体の深い層から、

生物学的で火山的なエネルギーが、

顕れていたのである…

………………

…………

何の感覚か…

まとわり、ぬめるよう密閉感…

粘膜のよう、煩わしい、

冷たい汗ばみ…

奇妙な臭い…

内奥に、深く凝集し、

細胞の呼吸のようにゆっくりとした、

時間のすすみ…

生理的な、生物的な渇き…

胚のよう、種子のよう、

濃密に凝縮する、

発熱の震え…

暗闇にぼうと浮かぶ、

輝くような始源の姿…

未明の宇宙的なけはい…

肉と骨の奥処に、

岩のよう苛烈な硬直の軋み…

烈火のよう力のエネルギーが、

尽きることない火力が、

終わることなく滾々と、

放出されていたのである…

………………………………

………………………

このような体験プロセスが、ただ速い過呼吸を続ける中で、自然に生じてきたのである。

(つづく)

第二部 変性意識状態の諸相 第三章 人生回顧(ライフレビュー)体験より

◆人生回顧(ライフレビュー)体験

民間伝承などで、人は死ぬ直前に、「自分の全人生を走馬燈のよう回顧にする」といわれる。人生回顧(ライフレビュー)体験とは、そのような体験(現象)のことである。この現象は、臨死体験者の事例報告が多数収集されるようになって、実際に高い頻度で起こっていることがわかってきた。臨死体験研究のケネス・リング博士によって作られた指標の中でも、臨死体験を構成する特徴的な要素として挙げられている。

さまざまな事例から推測すると、この現象は突発的な事故などの生命危機に際して、起こりがちな体験となっている。しかし、実際に物理的な瀕死状態にならずとも、危機感により起こるようである。筆者の場合も特に事故でもなく、普段の生活の中でこの変性意識状態に入っていったのである。多くの事例を見ると、危機による過度な内的圧力(ストレス)がきっかけになることがうかがえたので、筆者にあっても、過度な心労がその原因になったと類推された。

◆体験内容

その体験は、街を歩く中で突然訪れたのであった。当然そのような出来事が、自分の身に起こることなど予期していなかった。一瞬、何が起こったのか意味がわからなかった。そして、起こった後もこれをどうとらえてよいのか、苦慮したのである。その体験が起きた時は、酷い気分の悪さを抱えながら、普段どおりに街を歩いていただけである。

…………………………………

…………………………………………

重苦しい憂鬱な気分で通りを歩いている。

暗い感情が波のように心身の内を行き来するのがわかる。

煮つまるような息苦しさ。

そんなあてどない、先の見えない苦痛に想いをめぐらせていたとある瞬間、

或る絶望感がひときわ大きく、

塊のようにこみ上げてきた。

内部で苦痛が急激に昂まり、凝集し、限界に迫るかのようである。

自分の内側で何かが完全にいき詰まり、

行き場を失うのを感じたのである。

その時、

固形のような感情の塊が、

たどり着いた後頭部の奥底で、

「砕け散るのを」

感じたのである。

物体で打たれたような衝撃を感じ、

視界の中を、

透明なベールが左右に開いていく姿を知覚した。

内的な視覚の層が、

ひらいていく姿のようである。

奇妙な意識状態に、

入っていった…

ふと見ると、

随分と下の方に、

遠くに(数十メートル先に)、

「何か」があるのが見えたのである。

何かクシャッと、

縮れたもののようである。

よく見てみると、

そこにあったのは、

(いたのは)

数日前の「私」であった。

正確にいうと、

「私」という、

その瞬間の自意識の塊、

その瞬間の人生を、

その風景とともに、

「生きている私」

がいたのである。

たとえば、

今、私たちは、

この瞬間に、

この人生を生きている。

この瞬間に見える風景。

この瞬間に聞こえる音たち。

この瞬間にまわりにいる人々。

この瞬間に嗅ぐ匂い。

この瞬間に感じている肉体の感覚。

この瞬間の気分。

この瞬間の心配や希望や思惑。

この瞬間の「私」という自意識。

これらすべての出来事が融け合って、

固有のゲシュタルトとして、

この瞬間の「私」という経験がある。

さて、その時、

そこに見たものは、

それまでの過去の人生、

過去の出来事を体験している、

そのような、

瞬間瞬間の「私」の、

つらなりであった

瞬間瞬間の、

無数の「私」たちの、

膨大なつらなりである。

それらが時系列にそって、

そこに存在していたのである。

(近しい過去が手前にある)

瞬間とは、

微分的な区分けによって、

無限に存在しうるものである。

そのため、そこにあった「私」も、

瞬間瞬間の膨大な「私」たちが、

数珠のように、

無数につらなっている姿であった。

それは、

遠くから見ると、

体験(出来事)の瞬間ごとのフィルム、

もしくはファイルが、

時系列にそって、

映画のシーンように、

沢山並んでいる光景であった。

そして、

そのフィルムの中に入っていくと、

映画の場面(瞬間)の中に入り込むように、

その時の「私」そのものに、

なってしまうのであった。

その時の「現在」、

まさにその瞬間を生きている「私」自身に、

戻ってしまうのであった。

その瞬間瞬間の「私」を、

ふたたび体験できるのである。

主観として得られた、

過去の「私」の情報のすべてが、

そこにあったのである。

………………………

そして、それを見ているこちら側の意識は、透視的な気づきをもって、言葉にならない無数の洞察を、閃光のように得ているのであった。この時即座に言語化され、理解されたわけではなかったが、この風景の奥から直観的に把握されたものとして、いくつかのアイディアを得たのである。

その内容をポイントごとに切り分けると、以下のようなものになる。これは後に、体験を反芻する中で言語化され、整理されたものである。

(つづく)

第三部 変性意識状態の諸相 第四章 蛇の火のエネルギーについて

体験的心理療法のような、心身一元論的アプローチに徹底的に取り組んでいくと、私たちの深層にある緊張がほぐれて、心身の深いレベルからの解放が起こってくる。その結果、生命エネルギーの流動性が高まり、新しい感覚領域がひろがってくる。それは強い解放として、人に癒しと力をもたらすものである。また同時に、その解放は、新しい知覚領域の拡大や、変性意識状態への移行のしやすさももたらすのである。それらの状態の中には、本人にとっても予想外の出来事として起こることもある。場合によっては、その突然の弛緩や内的変容が急激すぎて、本人に心理的混乱をもたらすこともある。米国の臨床現場で、そのような場面に数多く遭遇したグロフ博士が、そのような事態へのサポート方法を体系化していることは前に触れた。

さて、筆者においても、体験的心理療法や心身一元論的な技法によって、深い次元の解放を推し進めた結果、深層にある未知のプログラムの活性化を起こし、予期しない形で強度の変性意識体験に遭遇したのである。以下にとりあげるのは、そのような事例である。

◆白光

「…」

「……」

「…………」

「やって来る」

「やって来る」

「やって来る」

「噴出の」

「来襲の」

「白色の」

「閃光」

「ロケット噴射のよう」

「凄まじい速度で」

「白熱し」

「貫く」

「未知の」

「まばゆさ」

…………………………………………

……………………………

………………………

「凄まじい閃光が」

「一瞬に」

「走破する」

「宇宙的な」

「超自然の」

「火柱のよう」

「巨大な」

「白の」

「延焼」

……………………………

………………………

………………

「霊肉を」

「物心を」

「昼夜を」

「透過し」

「貫き」

「蹂躙する」

「急襲する」

「未知の」

「謎の」

「まぶしい」

「獰猛」

「存在の」

「芯を」

「焼きはらい」

「彗星のよう」

「彼方へ」

「拉し去る」

「まばゆさの」

「弾道」

「けばだつよう」

「遥かに」

「恍惚する」

「白の」

「君臨」

………………

……………

…………

………

「熱エネルギーの」

「光輝のよう」

「暑い」

「残照」

「火の」

「余燼」

「物質の芯を」

「熔かすよう」

「膨満する」

「核の」

「まぶしさ」

「放射能の」

「ちりちりと」

「熱い」

「臨在」

「白痴のよう」

「飽和し」

「実在の向こうに」

「熔けるよう」

「惚けていく」

……………………………

………………………

………………

…………

◆未知のエネルギー

それは、一種のエネルギー的体験であり、ヨーガでクンダリニー体験と呼ばれるものに分類される体験であった。尾骶骨あたりにつながるどこかの亜空間からか、物質と精神を透過する、凄まじくまばゆいエネルギーが噴出して来たのである。謎めいた、稲妻のような白色のエネルギーである。それが肉体と意識を透きとおし、未知の宇宙的状態をもたらす、ある種の極限意識的・変性意識的な様相を呈したのである。

後になって思い返してみると、たしかに予兆となる現象はいくつかあった。しかし、このような事態につながるとは予期していなかったのである。そして、体験直後のしばらくは、放射能に焼かれたかのように、奇妙な熱感が心身にこびりつき、とれない状態だったのである。そこには何か物質と意識の両域をひとつにまたぐような、変性意識的で、微細なエネルギーの余燼があったのである。

しかし、実際は、この体験がより怖ろしい影響を持ちだしたのは、この体験より後の、長い歳月を通してであった。その影響とは、日々の生活の中で、間歇的に訪れてくる奇妙なエネルギーの浸潤とも呼べる体験であった。ゴーピ・クリシュナの著作にあるような、苦痛きわまる、困難な体験だったのである。

………………………………

……………………………

……………………

「どこからか」

「実在の向こう」

「彼方の亜空間」

「からか」

「やってくる」

「漆黒の」

「放射能のよう」

「冷たい」

「高熱」

「洩れ射す」

「影の」

「光子たち」

「骨に滲みこみ」

「割いてくる」

「胆汁のよう」

「にがい荒廃」

「悪寒のよう」

「虚脱し」

「神経を」

「蝕み」

「焼いてくる」

「まばゆい痛さ」

「神経の」

「銀箔を」

「喰いちぎり」

「熔かしてくる」

「白い日蝕」

「痛苦の痺れ」

「冥府の」

「漆黒の昏睡に」

「意識を」

「熔かすよう」

「虚空の」

「まぶしさ」

…………………………

……………………

………………

………

「そこでは」

「眠りの」

「最奥でさえ」

「燦然とかがやく」

「蝕の太陽」

……………………

………………

…………

「神経的な減耗に」

「筋無力的な陥落に」

「痛苦と陶然」

「骨と神経が」

「焦げつき」

「熔け落ちるよう」

「灰燼になる」

「恍惚と覚醒」

「天国と地獄が」

「ひとつである」

「冥府の」

「薄くらがり」

「遥か」

「底の方では」

「汀をなし」

「透過してくる」

「半睡の滴」

「銀紙の」

「破れたよう味わいに」

「漏れだす」

「真白い蝕の」

「裸の舌」

……………………………

…………………………

……………………

その状態が訪れると、肉体の芯に力が入らなくなり、筋無力症的に脱力していった。神経を焼かれるような痛さと、硬直的な痺れが現れ、主体的な意志の行使や、集中した行為が難しくなる。意欲が萎え、減耗していくのである。滲みてくるエネルギーによって、神経が、白銀的な苦痛に苛まれる中、(脳は光量に麻痺し)時をやり過ごすしかなくなった。意識の背後が、あたかも口を開けたかのように空間を開き、光が照射され、とらえがたい極微な情報が行き来する。そして、苦痛でまばゆいエネルギーに透過される中、それらの謎を凝視しつつも、地衣類のように、その宇宙的発熱に耐えるしかないのである。いくらかでも状態を統御する手がかりを得ようと奮闘するも、崩れるよう徒労を繰り返すばかりである。浸潤する苦いエクスタシィに抗しつつ、注視を凝らすしか為すすべがなかったのである。

そして、これらの格闘に、長い歳月を費やしたのである。喩えると、業火に焼かれるような体験であり、そのプロセスは、一種の「地獄降り」「黄泉の国の彷徨」の様相を呈したのである。

…………………………………………………………………

……………………………………………………………

(つづく)

第三部 変性意識状態の諸相 第五章 大地と野生の共振より

(中略)

さて、その時は、ほとんど観光としてその地域の土地土地をめぐっていたが、ある場所を訪れた帰り道に、とある古い史跡のことを耳にしたのである。その周辺に来て、そのような場所があることを偶然知ったのであった。

………………………………………………………………

その場所は、予想に反して小さな山であり、樹林も少しある静かな所であった。

古く長い石段を登り、小高い史跡のあたり一帯を、散策してみることにしたのである。

とある高台のような場所にたどり着いた時、普段はそんなことをまったくしないのだが、何気なく手をかざして、その場を肉体的に感じてみようとしたのである。するとその時、かすかにチクリと何かの感覚が一瞬よぎったのである。

普段そのようなことはしないので、気のせいと思い、気にもとめずに散策をそのままつづけた。ひと通り、あたりも見終わり、帰り際にすることもなくなったのであるが、その時、ふと最初に感じた感覚が何であったのかが気になったのである。そのため、さきほどの場所に戻り、その感覚をたしかめることにした。最初の場所に行き、そのあたりの方向に、他に人もいたので、(目立たぬよう)掌を向けてみたのである。その正確な方向と位置をさぐってみたのである。

すると、

見知らぬ若い女性に、声をかけられたのである。

向こうの方に、旧来の祠があるのだという。

いまの祠は、後の時代につくられたものだという。

こちらだと、その女性が早足に行ってしまった方向に、慌ててついていくと、

案内してくれた、その樹々の葉繁みの向こうに、

たしかに、古い巨石群(磐座)があったのである。

(後で調べると、弥生時代からの古い出土品も確認されている遺跡らしかった)

その人がお祈りをしたあとに、

何気なくその磐座に手をひろげると、

ブーンとうなりをあげるように、

不思議な波動のような強い未知のエネルギーがやって来たのである。

エネルギーが流れ込んで来たのである。

痺れるように、身体に浸透してきたのである。

さきに遠くで感じた熱感はこれだったのである。

共振する感じというべきだろうか。

磁気的な浸透というべきだろうか。

存在を透過するように、

心地よい、深く痺れるような、強烈な振動性のエネルギーに、

身体が透過され、浸されたのである。

包まれたのである。

それは、今まで経験したこともなければ、想像することもできないような、微細で、強烈な、浸透性の振動エネルギーであった。また、それは、どこか奥行きやひろがり、巨大な力強さを感じさせるものでもあった。その力はどこから来ていたのだろうか。磐座自体から来るというよりも、その磐座の下の大地そのものから帯電した力として現れてきているように感じられた。

磁石のN極とN極を近づけると、反発する見えない力の存在をはっきり感じとれる。そのエネルギーの力も、同じようにはっきりと感じとれる力であった。また、その力は、心地よい透過をもたらすものであると同時に、どこか神秘と畏怖の念を惹き起こす面もあった。

しかし、一番手前にあった感覚は、透過してくるエネルギーの恍惚的な気持ちいい触感であった。また、謎と驚きの感覚であった。不思議な力の質性に加えて、このような奇妙な出来事が、実際に現実で起こっていること自体にも驚いていたのである。そして、ただ茫然として、その力を感じとり、その質性の謎をより探ろう、感じ尽くそうという気持ち以外にあまり意図が働かなかったのである。

(つづく)

第五部 野生と自然

第二章 野生の気づき

ここでは、「野生の気づき」のあり方について考えてみたい。

さて、通常、私たちが、或るA地点から或るB地点へ行くという場合、B地点に何らかの目的があって移動するのが普通である。そして、そのあいだの移動距離(時間)というものは、目的地に較べて、不要な行程(過程/プロセス)とされており、価値のないものと見なされている。そのため、この行程を省略するための交通手段が、高い価値を有している。それが、速度のはやい飛行機や特急車両などが高額な理由である。そこでは、行程にかかる距離と時間が金で買われている。これが、私たちの普段の価値基準における目的地(目的)志向であり、過程(プロセス)や時間に対する考え方である。

ところで一方、野生の自然の世界とは、忍びあいの世界である。動物たちは、いつ自分が天敵や捕食者に襲われるかわからない世界で生きている。一瞬たりとも、気(アウェアネス)の抜けない世界である。また逆に、いつ食べ物や獲物が、目の前に現れる(チャンス)かわからない世界である。その意味でも、一瞬たりとも気の抜けない世界である。自分が捕食者として獲物を狩った瞬間に、今度は自分が獲物として捕食者に狩られてしまう、そんな容赦ない世界である。生き延びていくためには、無際限な瞬間瞬間の気づき(アウェアネス)が必要な世界である。アウェアネスの欠如は、すなわち、自らの死につながるからである。

つまり、野生の世界では、気づきの持続が、イコール生きることなのである。たとえ、A地点からB地点に移動するにしても、省略してよい無駄な時間などは一瞬たりとも存在しないのである。すべての瞬間が、可能性であり、危険であり、魅惑であり、在ることのかけがえのない目的なのである。すべての瞬間が、生命の充満した時間なのである。

さて、現代の私たちの(人間)世界と野生の世界との、過程(プロセス)のとらえ方、気づき(アウェアネス)の働かせ方を記したが、いったいどちらが、生きることの豊かさの近くにいるだろうか。生命の深さと濃密さに通じているだろうか。過酷ではあるが、野生の世界だろう。

私たちの現代社会においても、危機的なサバイバル状況では、動物のような野生のアウェアネスが必要となる。現に今でも、世界では、厳しい政治状況などで、野生のアウェアネスをもって生きざるをえない人々もいるのである。

さて、本書では、このような野生のアウェアネスのあり方に、ありうべき気づきの働かせ方、過程(プロセス)と時間のとらえ方を、生を透徹させる可能性を見ている。瞬間瞬間、サバイバル的に、野生のアウェアネスをもって、未知の経験に開かれてあること。瞬間瞬間、能動的に、創造的体験に開かれてあること。できあいの言葉や観念で世界に膜をかけて、直接的にものを見るのを避けるのではなく、そのような人間的ゲームの外に出て、俊敏なアウェアネスの力で、野生の創造プロセスを垣間見ること。そこに、私たちが、自然本来の創造性を生きる鍵があるのである。

第三章 狩猟的感覚

◆野生の追跡

さて、野生のアウェアネスについて見たが、そのように研ぎ澄まされた気づきの働かせ方を、実際に生活で行なっているのが、原始的な狩猟を行なっている人々である。そのような狩猟する人々は、狩りで獲物を追う際に、トラッキング tracking ということを行なう。トラッキングとは、動物が残した足跡(痕跡)から情報を読みとる技術のことである。その足跡を残した時、その動物がどのような状態(状況)であったのかを探り当てる技術である。

足跡とは、情報の宝庫である。足跡とは、それを残した者の足裏が、土に残した圧力の跡である。私たち人間でも歩いているその時の体調や心理状態により、歩幅、脚の開き方、角度、足裏にかかる重心のバランスなどがさまざまに変わるのである。それによって、土に残る足跡のつき方も皆変わるのである。トラッカーtrackerは、その微細な情報を読み取り、獲物の姿を推定するのである。練達のトラッカーが足跡を見れば、その獲物の種類や大きさはもちろんのこと、その時の目的や心身の状態までをも読み取る。なんの活動をしていたか、体や視線はどっちを向いていたか、目的を持った歩みか、迷いながらの歩みか、今どのあたりにいるか等々、各種の情報(状態)を読み取るのである。そのように、トラッキングする者は足跡をみて、獲物の過去・現在・未来を見通すのである。

◆追跡者のなまざし

さて、このようなトラッキングの技法やそのまなざしは、私たちにとって世界をとらえる際の参考となる。トラッキングする者にとって、目の前にある風景はすべて、自然界のなんらかの作用した結果、「痕跡」なのである。その痕跡の積み上がった「物」の風景として、目の前に、この世界がひろがっている。その意味では、風景の個々の細部は、すべて偶然なく、自然界の作用の結果として、「そこに在る」のである。逆にいうと、すべての痕跡は、過去の情報であり、そこから大元の自然界の作用、要因、履歴がたどれるのである。…今、目の前に、「一枚の葉」が落ちている。それはどこから来たのか。どのような場所で、どのような樹の枝や、樹々の仲間に囲まれて育ったのか。どのような陽差しや気候、歳月の元で育ち、その形と大きさ、色合いに育ったのか。それはその葉にどう表れているか。そして何の力が、その葉をここに運んだのか。いつ来たのか。誰に踏まれて、今の傷を持ったのか。それはいつのことなのか。この後、この葉はどうなっていくのか… そこには、この自然界を成り立たせている、さまざまな生命の力への、繊細なアウェアネスと注視がある。このような個物の膨大な集積、出来事の総体として、今、目の前の世界がひろがっているのである。そして、アウェアネスの力を駆使して、自然界の刻々の変化を見つめていくのである。天候の移り。空の色の変化。その濃淡。渡る雲の速さ。風の流れ。匂い。湿り気。冷たさ。鳥たちの遠い飛行。あたりの静けさ。消えかかっている何者かの足跡。その歳月… それらは皆、豊かにつらなった自然の痕跡の重なりとして、目の前にあるのである。そこには、自然界の生きた時間の履歴が、重層的にひろがっているのである。そして、それらは、サバイバル的な、探索的圧力のもとで、さまざまな履歴の姿として「視えてくる」のである。

このようなトラッキングのまなざしは、野山の中だけに限定されるものではない。自然の働きは、都市での生活においても同様に働いているからである。森林の中でアウェアネスの力を働かすのと同様に、都市生活においても、注意深い探索的なアウェアネスが必要なのである。というのも、都市生活においては、情報(痕跡)を操作して、他者を操ろうという低俗な意図が社会活動の大勢を占めているからである。故意にニセの痕跡(情報)をまき散らしている者も多いからである。そのため、森の中で、さまざまな痕跡(情報)を見分けるように、アウェアネスをもって、さまざまな情報(痕跡)の由来や来歴を追跡し、その痕跡主の貧弱な素性を見抜かなくてはならない。また一方、都市の雑踏の中においても、他者や自己の痕跡を注意深くトラッキングすることで、自己の進むべき道を見失わないようにすることができるのである。そのように、彼我の欲求を分けて、自己と大地に深く根を下ろすためにも、トラッキングの技法は役に立つものなのである。

第五章 戦士の道と平和の道

戦士の道と平和の道についてとりあげみたい。ネイティブ・アメリカンの人々によるとこの世には二つの道があるという。

戦士の道と平和の道と。

そのどちらもが大切であるという。

warrior way 戦士の道 とpeace way 平和の道

人生では、平和を望みつつも、戦わなければ解決できない事柄がある。その時には覚悟を決めて、敢然と戦い抜くことができなければならない。また、人生には、酷たらしい凄惨な戦いのさなかにあってさえ、時として平和的な解決を用いなければならないこともある。その時には、紛争の中において、平和的な手段を行使できなければならない。

戦士の道と平和の道。

このどちらもが大切なのである。どちらか一方の手段しか持ち合わせていない人は行き詰まる。しかし、通常、私たちはどちらか一方だけの道を選びたがる。物事を割り切ってしまいたがるのである。その方がすっきりして楽だからである。迷わなくてもよいからだ。世界が単純化され、人生がわかりやすくなるのである。

人生とは戦いだと割り切ってつねに闘争することによって状況を打開していこうとする人々。勝利のみを価値とする人々。また、平和こそが真実であるとして、争いを避け、つねに平和的に物事を解決しようとする人々。そのような人々は行き詰まる。人生は、戦いであると同時に平和でもある両方の要素を合わせ持っているからである。

このどちらの道も認め、理解し、柔軟に使えることが、真実を生きていくためには必要である。

しかし、このことは、矛盾した、苦痛をはらんだ葛藤を人生にもたらす。激しく相反する両方の価値を自分の中で抱えなければならないからである。しかし、矛盾や苦痛を抱えて生きられるということが大切なのである。それが、善悪や陰陽を合わせ持った生や宇宙の全体性(両極性)を深く生きることだからだ。振幅する極を合わせ持った自己の幅、魂づくり、魂の器づくりになるからだ。それが生きることの秘儀だからだ。

戦士の道と平和の道。

二つの道の教えは、そのことを私たちに教えてくれるのである。

(つづく)

第六部 行きて帰りし旅

第一章 体験的心理療法の変容プロセス

体験的心理療法を、何年何十年と長期間にわたり取り組んでいくと、どのような人格的変容が生じていくのか。その変容の推移についてここでは見てみたい。体験的心理療法は、その「生理的・生物学的」な原理を基盤に持つために、短期的にも長期的にも、類型的なパターンを現しがちなのである。

一、山越えのモデル

さて、私たちが体験的心理療法に取り組みはじめた時、その道のりの姿は、どこか「山越え」や登山のイメージと似ている。人は、自己の「理想の心理状態」という遠いゴールを目指して、これらに取り組みはじめる。登山のように、手前にある心理的課題(主訴)から一歩一歩、これを乗り越えていく。

自分の心を苦しめ妨害する要因をひとつひとつ解決し、取り除きながら登攀の向こうにある解放状態に到達する目指し、努力を行なう。面倒な山を乗り越えた後に、苦労に見合う心の解放状態があることを願っている。だから、山越えに挑むことができるのである。

二、3つのフェーズ

さて、ここでは、山越えのようにはじまった旅が、図らずもどのようなプロセスをたどるのか、3つのフェーズ(段階、局面)に分けて見ていきたい。ここでは話を分かりやすくするために、3つのフェーズ区分をいくらか誇張的に極端に表現している。実際、もっと緩やかな起伏でプロセスを経る。ただ、これら推移は、心の構造変化に由来するものであるため、大枠ではこのような起伏や傾向性を持つ。そのため、フェーズの区切りは、主観的には必ずしも截然としないケースも多い。

変容パターンは、私たちが図らずもこのような紆余曲折の旅をめぐってしまうことを意味している。しかし、そのことをあらかじめ知っておくと、変容のプロセスで航路を見失っても難破しないための予備知識となる。変容プロセスについて理解を持っておくことは、変化を見守り、嵐をやり過ごすための秘訣となるのである。

そして、これらの変容プロセスが、体験的心理療法を超えて、普遍的な神話の領域にまで私たちを運ぶことを知っておくと、自身の魂の創造性や智慧とのつながりを得やすいのである。

(中略)

ところで、禅については、青原禅師の有名な話が一般に知られている。禅の深化のプロセスを説いた話である。禅をはじめる前は、人が見るのは「山は山である」というただの普段の風景である。しかし、禅のプロセスが深化すると、風景の自明性は失われ、「山は山ではない」となる。世界は流動化し、確かなものはなくなるのである。意味から解放された空なる世界である。そして、さらに、禅が深化すると、ふたたび「山は山である」となる。世界は、経過したプロセスのすべてを統合濃縮して、それ自身に回帰していくのである。宇宙の重層的な濃密であると同時に、何の変哲もない、今ここの乾いた風景に回帰するのである。それは、すべてを含むもの(場所)であり、完璧であり、それはそれで良いのである。

さて、体験的心理療法の変容プロセスも、ほぼ似たプロセスをたどっていく。フェーズ3においては、その最後に、旅のプロセスのすべてが重層的に反芻され、今ここに回帰して来ることとなる。旅をはじめる前の苦悩の風景がふたたび戻ってくる。そして、レンズの焦点が合うかのように、数十年前の風景と感覚が、今ここの透徹した空の風景と重なり合うのである。すると、風景はそれ自身となることによって(ゲシュタルトが完了解消するかのように)、すべての意味と内実が流砂のように脱落していくのである。軽い枠だけを残して、風景は中空になっていく。存在は解放され、抜け出され、無がやってくる。後には、誰のものでもない、今ここに渦巻く息吹と笑いだけが残るのである。

(つづく)

第二章 英雄の旅

(中略)

1.心理学的変容との類似性

まずは前章で見た、体験的心理療法的変容と英雄の旅との類似性である。これらはともに、「出発→通過儀礼→帰還」という構造を持っている。出発と帰還の間に、通過儀礼的な変容プロセスが入っている形式である。

ところで、中間部の変容プロセスを見てみると、そこでは、両者ともに、とある別空間(異界、変性意識状態)に越境的に入り込み、特別な力と交流することが、その変容の原因となっている。

英雄の旅においては、変容を引き起こすエネルギーは、超越的な存在(魔霊等)との交流・試練という形で表現されている。彼らの圧倒的な凄まじいエネルギーにその原因がある。一方、心理学的変容においては、変容プロセスは潜在意識の浸水と浮上、そのエネルギーとの交流という形で現れる。

この両者のパターンを重ね合わせて見ると、英雄(自我主体)は、知られざる過剰な存在(シャドー、影、魔霊)に圧倒されながらも、それらから力を得る(奪い返す、統合する)のである。そこにおいては、「古い自我主体」を解体するような経験を持つことになる。しかし、その結果として、新しい存在の力を身につけることにもなるのである。

ちなみに、伝統的シャーマニズムの世界観では、これらの危機的プロセスは、精霊などの聖なる存在によって引き起こされる。つまり、類似した危機的体験が、一方では怖ろしい魔的存在による危険と見なされ、他方では聖なる存在による試練(恩寵)と見なされるのである。これは、心理学的に見ると、主体の抑圧(価値)に合わせて、他者が善悪(陽性陰性)違って投影されるということである。通常、自分を完全に善(天使)と見なす者は、他者を完全に悪(悪魔)と見なす。また、抑圧が強いと、他者に投影される姿形も激しく極端なものになる。ポイントは、主体の抑圧のと強さと分裂の程度である。そして、私たち(英雄/仮面)を殺すほどのパワーを悪しき力(シャドー/影)が持っている場合、そのパワーは、私たち(英雄/仮面)の抑圧と分裂がつくり出した力なのである。

心理学的に見れば、その悪しき力と交流するプロセスは、自我主体がその分裂した力を取り戻す(再統合する)プロセスである。そのことは、古い自我状態の危機や解体(死)と引き換えにしても、最終的には望ましいことである。その悪しき力(シャドー/影)を統合できた時に、私たちは心の全体性(魂)を回復し、自我状態の刷新と、異界的な魔法の力を我が物とすることになる。

ところで、昭和の時代、テレビのヒーロー番組では、主人公の出自が、悪の組織であるという設定がよくあった。ヒーローが持っている並外れたパワーの由来は、実は悪の獰猛な力なのである。これは、悪の力(シャドー/影)が、私たちの日常現実を超えた、超人間的な過剰な力であることを神話的に示しているのである。またこれは普段、私たちが、反社会的なアウトロー的な力に魅惑される理由でもある。そこには、日常現実に収まらない生の過剰な力が表象されているからである。悪の神話学である。

そして、その悪の力のただ中から目覚めて、その力を奪い返す(取り戻す/盗みとる)というトリックスター的な超出的な飛躍(変換)が、英雄の方程式なのである。

ヒーローたちが、悪の組織から裏切り者と呼ばれていた理由である。また、英雄が単なる一面的な(凡庸な)善の世界にも同化できない理由である。しかし、その変換プロセスを通して、英雄は、善悪を含み超えた自己の深い全体性(魂)を育てていくのである。そして、孤絶して、自由で軽やかな個的超越を獲得していくのである。

(中略)

◆行きて帰りし物語

さて、前章とこの章では、心理学的変容と英雄の旅のそれぞれの変容プロセスを見てみた。ところで、これらのプロセスは、ともに形式だけを見ると、こちら側(此岸)の世界からあちら側(彼岸)の世界に行き、さまざまな経験を得て、こちら側に戻ってくるという、行き帰り(往還)の形式を持っている。昔話などによく見られる「行きて帰りし物語」(トールキン)である。次の最終章では、この行きて帰りし形式が、私たちの人生に対して、どのような原理的な意味を持っているのか見ていきたい。

(つづく)

第三章 野生的エクスタシィの技法

◆変容の原理

では、生の変容プロセス(行きて帰りし旅)とは、どのような原理や構造を持っているのであろうか。それを見ていきたい。

前章では、英雄の旅と体験的心理療法のワークが類似した体験プロセスを持っていることを見た。また第一部においては、ブレスワーク(呼吸のワーク)とゲシュタルト療法のワークが深層において共通した体験プロセスを持っていることを見た。ここからも類推されるように、生体の「全体性の回復」を指向するプロセスには、根っこのところで同種の体験プロセスが存在している。それは何度か引いた次のようなプロセスである。

「たいていの場合、ホロトロピックな体験は、オルガスム曲線を描き、感情のもり上がりとともに、身体的兆候が現れ、それが絶頂期を迎え、突如の解決に導くといった経路をたどる」 (グロフ、同書)

変容の中心にある原理は、解放的絶頂へと向かう生体の自律的運動なのである。これは、本来的な全体性(健康)を回復しようというプロセスである。

それは短期的にも長期的にも、未完了のゲシュタルトの解消(情動解放と充足)のプロセスとなっている。その絶頂(解放)を目指す運動の中で緊張エネルギーの大放出が起こり、本来的機構が回復され、未全なゲシュタルトの解消と再統合が起こるのである。

また、ここでは、変容プロセスについて、どのような角度・視点から(顕在意識か潜在意識か、短期的か長期的か)プロセスを見るかによって、参照モデルもさまざまに変わってくる。

「下から上へ」と潜在意識の自律的浮上と、顕在意識への侵入を中心にプロセスを見ると、ブレスワーク(短期プロセス)や心理的変容のフェーズ(長期プロセス)が参照となる。

一方、「上から下へ」と、潜在意識と格闘する顕在意識の統合を中心にプロセスを見ると、ゲシュタルト療法のワーク(短期プロセス)や英雄の旅(長期プロセス)の形態が見えてくる。どこに視点(主体)を置いてプロセスの構造を見るかによって、参照すべきモデルも変わってくるのである。

しかし、全体としての運動の姿を見てみると、解放的絶頂を目指すオルガスム曲線の姿が見えてくる。それは生命が持つ自然な異物解消と本来性(健康)回復の生理的プロセスなのである。

特に、このオルガスム曲線のプロセスは、行きて帰りし旅の「行き」の部分、つまり異界的彼方へ向かう局面において目立った特徴となっている。グロフ博士は次の観察を各所で指摘している。つまり、ブレスワークの体験プロセスでは、生体の中であたかも自動的にスキャン(走査)がはじまり、不具合箇所が見つけ出され、その問題が「自然に」解消されていくようであると。

おそらくこれと同様の形で、人生の長期プロセスにおいても、私たちの潜在意識は、未完了のゲシュタルトを意識の前景(図)に押し出してきて、それらを解決(解消)するようにと、私たちに促してくるのである。そのことで十全な本来性(健康)を回復させようとするのである。また、未完了な心理的テーマへと私たちを(絶頂的に向かって)押し込んでいくのである。ただし、このオルガスムのプロセスは、たった一度の絶頂ですべてが解消(解放)されてしまうほど単純なものではない。終局的な解消(解放)を目指して「玉ねぎの皮むき」のように、何度も小さな絶頂(解放)体験を繰り返していくことになるのである。

また、たとえばブレスワークにおいては、さまざまな身体症状や激しい情動が溢れてきて、私たちの意識を圧倒してくる。同じように人生の長いプロセスにおいても、潜在意識の力は私たちの意識の前面に、解消すべきテーマ(障害、課題)を苦痛をもって現わしてくる。心理的な投影projectionを使って、他人や事件の姿を借りて現わしてくる。そして、私たちを怖れさせたり戦わせたり、愛させたり憎ませたりして、終局的な解放(ゴール)に向かって追い込んでくる。潜在意識(夢)が働くと、私たちはさまざまな「像や姿」に感応(感染)しやすくなるからである。そのようにして、人生の長期プロセスにおいても、私たちは悲喜交々や激しい愛憎体験を通して、解放へのオルガスム曲線をその果てまで辿ることになるのである。

ところで、オルガスム曲線のモデルでは、その姿が見分けにくい旅の「帰り」の部分、往還の「還」の部分を含めて考えると、この行きて帰りし旅には、さらにどのようなプロセス(モデル)が見えてくるだろうか。

そこにおいては、生命における成長と結実、拡張と収縮のサイクルが見えてくるのである。つまり「食と性の宇宙リズム」(三木成夫)である。このリズムにおいては、拡張(成長繁茂・春夏)と収縮(開花結実・秋冬)のサイクルが繰りかえし反復されている。「行き」である拡張においては、成長繁茂のプロセスが若さのようにオルガスム的解放を求めて果てまで行くことを目指す。生命が潜在力の十全な解放をめざして、冒険のよう果てまで行くことを目指す。一方、「帰り」である収縮においては、開花結実のプロセスが世界との交感・交合を収穫や果実として凝集・凝固することを目指す。これは普段から私たちがよく目にする自然界の原理的な姿である。

さて、このようにして見ると、私たちの人生に現れる変容プロセスがオルガスム曲線を描きつつも、拡張と収縮、成長と結実を季節のように繰りかえす生命の普遍的な相貌と重なってくるのである。

さて、それでは、このような変容の旅において、どのような実践上のポイントがあるのであろうか。

それは、主体的な姿勢として、アウェアネスを持ちつつ、好奇心をもって、このプロセスを「果てまで行ききってみよう」と試みることなのである。その生長を果てまで展開してみようと行動することなのである。そのことで、私たちは神話英雄のように、生命の未踏の領域に到達し、焼尽するような変容を通してこちら側に還ってくることができるのである。

そしてまた、そのように考えると、この旅の果てにあるものが食と性の接点、個と類をつなぐ点としての絶頂、つまり愛と交換の地点であるというのは興味深い事柄である。そこにおいて私たちは自らをエクスタティックに超出しつつ存在を二重化し、自己と他者、生と死、昼と夜とがひとつになるような存在に変貌するからである。

◆頂点への旅

さて、このように生の変容の旅に出た者は、長い時間をかけて玉ねぎの皮を剥くよう小さな絶頂をいくつも繰り返し、やがて最深部のひときわ大きなタイプの絶頂へと、「もっとも厳しい試練」へと向かうことになる。

ちなみに、第三部で見たグロフ博士のBPMモデルにおいては、その第三段階(BPMⅢ)が産道体験という絶頂体験、最大の試練の時、火山的エクスタシィの場となっている。また第四段階(BPMⅣ)がプロメテウス的エクスタシィという絶頂後の圧倒的な救済感覚、宇宙的との融和体験の地点となっている。ところで、第三段階の胎児の体験としては、出産がはじまり、産道の万力に締めつけられるような圧搾の中で死を怖れつつも、また摩擦熱による火山的エクスタシィを体感しつつも彼方への脱出を希求している場面である。ここにおいては激しい試練と息苦しい絶頂、超出の予感とが、体験(感覚)としては混然一体と重なり合って存在している。そして、興味深いことのひとつは、この産道体験のイメージが、ネイティブ・アメリカンの人々が行なうスウェット・ロッジの儀式で起こる体験と酷似している点である。スウェット・ロッジにおいては、人は狭いドーム状のテント(子宮と見なされている)に入り密閉される。その中では、真赤に焼けた石に水をかけて、耐え難いまでの高熱のスチームがつくり出される。そして長時間、まったくの暗闇の中でそれが焚かれるのである。そこにおいて意識は朦朧とし、強烈な変性意識と幻視が誘発される。そのため、この両者には物理構造(高圧的な凝集と解放)においても、テーマ(子宮回帰と再生)においても、感覚体験(炎熱と変性意識)においても共通点がある。これらの類似は、変容と再生を生み出す根源的な体験(凝縮と超出)について、古来より普遍的な直観が存在したことをうかがわせるのである。

ところで、実際の人生で起こってくる変容プロセスは、普段の日常的な出来事の中で起こってくる。物事への新たな関心や興味の芽生え、仕事や生活環境の変化、新たな人々との出会い、病気や事故などである。そのような出来事の中で、人はあまり意識することなく、変容プロセスに入っていく。しかし、どのような出来事であれ、それが変容プロセスであるならば、その雰囲気にはわずかに変性意識のけはいがある。惹きつける磁力に似た魅惑。行動しなければ後悔するかもしれないという切迫感。理由のわからない不可解な興奮や焦燥である。そのような力に誘われつつ、私たちは意識することなくプロセスに巻き込まれ、古い日常現実をだんだんと越境していくのである。

旅立ちも、最初のうちは霊感やアイディアがあるために、新しい熱中のうち過ごしていく。しかし、しばらくするとふと我に返り、自分が内側においてむしろ孤独だったり、不可解な気分にあることに気づく。旅の出立時にはあれほど高揚していた気分も幻だったように変わり、むしろ自分がさきの見えない状態にあることに焦るのである。変容の波が知らぬ間に自分をずいぶん遠い、未知の沖(状態)に運んだことに気づくのである。かつての自分とは違う存在になっていることがわかる。「もう元に戻れないかもしれない」と感じつつも「まだ充分遠くに来ていない」とも感じる。そして、未知の状態を手探りしつつも、先に進むしかないと覚悟するのである。心理学的変容におけるフェーズ2の漂流状態である。そこでは、実際の出来事においても、心理的投影projectionによってさまざまな事件や対人関係(怪物や魔物)に出遭ったりする。修羅場や事故に巻き込まれたりする。場合によっては聖なる体験をしたりもする。しかし、ここにおいてはもはや次の一点に賭けるしかないのである。つまり、ただアウェアネスにとどまり、自己の深部にある魂(智慧)につながることだけである。それに従うだけである。自分の感覚を信頼し、変容プロセスをその果てまで行ききることである。「信頼がなければ何も起こらない」とは、ネイティブ・アメリカンの人々の言葉である。

旅の絶頂として訪れるオルガスム的解放の様相は、図式的には厳しい試練や聖なる婚姻などであるが、いずれにせよ、旅の果てにおける古い自我や世界の死、新しい自己の誕生、再生という変換の地点となる。人は各自の旅の果てに、自らの英雄としてそこへたどり着くのである。その地点に自分を熔かし込んでいくのである。

「もう何年も前から私は、どうしてそう幾度も頂上へ、最終点へ行かなければならないのかと自分に問うている。誰だって頂上へ行きたいのだと思う。ただしその頂上とは、必ずしも山の頂上ということではなく、一つの終わりである点、すべての線がそこに集合する一点、物質が若返り、物質が非物質化する地点ということである。少なくとも象徴的には世界が無となる地点、すべてが完結するこの終着点が、私に対して魔術的な磁石のような吸引力を及ぼすのである」(メスナー『死の地帯』尾崎鋻治訳、山と渓谷社)

登山家ラインホルト・メスナーの言葉である。その象徴的な語り口からしても、彼が一種の内的な旅としてその山頂を目指していたことがわかる。そこには古い世界や自己が消えてしまう地点があるのである。同様に変容の旅に出た私たちは、そのオルガスム的な極点において自己を超出し、変貌し、新しい自己の誕生(若返り、救済、再生)を見出すことになるのである。

(中略)

◆アウェアネスの未来

……………………………

ところで、第三部の夢見の技法を見たところで、アウェアネスの力が練度を上げることによって現れてくる「明晰夢」についてとりあげた。これは本書で見てきたようなアウェアネスの力を鍛えることで、比較的普通に生じてくる現象のひとつである。実際のところ、明晰夢の状態そのものを長時間持続させたり、自在に統御したりというのはなかなか難しいのであるが、それらが頻度を増すにしたがって普段の「夢」の性質自体が変わっていく。夢の中における微細なアウェアネスが増し、夢が厚みある現実感(生活感)を増してくる。夢が持っている潜在的な副人格とよりつながりを持てるようになる。

しかし、これら事象による大きな変化は、何よりも昼間の生活の中で、普段の日常意識において起きてくる。第三部で見たように「夢」は生命の基盤的存在であり、昼夜を問わず私たちの基底で湧き続けているからである。そして、夜の夢の中でのアウェアネスの増大は、同様に昼間の現実(夢)の中でも起こってくるからだ。日常の五感や自我の背後にある〈微細なアウェアネス〉が、燐光を発するように透過的な存在感を増してくる。そして、昼の日常においても私たちが夢を見続けたままの状態であることに、より気づけるようにしてくれる。私たちが普段の生活の中でも常に注意散漫で、連想と空想に耽り、心猿(モンキー・マインド)の状態にあるのは、夜と変わらず昼間も「夢を見たまま」であるためだとわかってくる。明晰夢の時の不自由さを昼間の現実の中でも感じるようになる。そして、「正常な、目覚めた状態」にあっても、私たちがそれほど充分には「目覚めていない」ことに気づいていくのである。シャーマニズムでいう「現実という夢から覚めていく」という言葉の真の意味合いを理解しはじめるのである。

(つづく)

Amazonページ

『砂絵Ⅰ: 現代的エクスタシィの技法 心理学的手法による意識変容 (改訂版)』

(電子版)

※kindle無料アプリは、コチラ