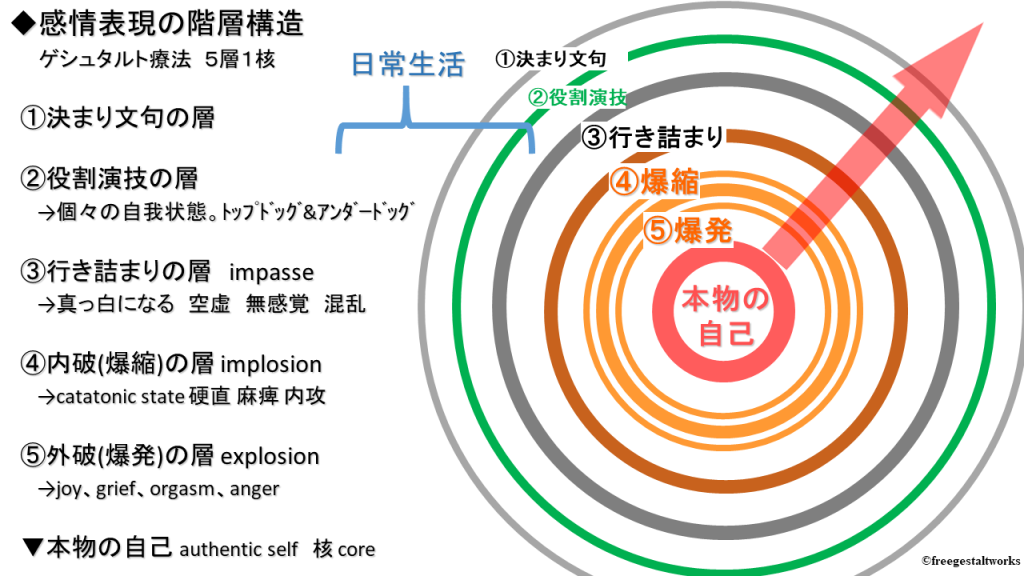

ゲシュタルト療法では、俗に「5層1核 5 layer 1 core」(五層一核)と呼ばれる、感情表現(表出)の階層性についての理論(モデル)があります。

理論といっても、これはセッションの実地経験から得られた現象(傾向性)であり、他のゲシュタルト療法の概念と同じく、必ずしもメカニズムとして解説したものではありません。そのため、パールズ自身によっても、生涯の時期により、その区分や表現が異なっていたりもします。

しかし、この階層性は、実際のワーク(セッション)の中では、決定的に重要な要素になっており、この階層性の理解が、(世間でよく見られる)形だけの浅いゲシュタルト療法か、真に深い変容を起こすゲシュタルト療法かの区別をつくるものともなっているのです。

そして、これも、(エンプティ・チェアの技法のセクションで触れたように)自分がクライアントの時代の時に、きちんとその変容体験を経ているか否かによって、ファシリテーターになった時に、それを使えるか否かを決定するのです。

さて、ところで、私たちは、普段、生活していて、これが「本物の自分だ」と感じるような深い深い感情表出をすることはほとんどありません。

そもそも、「本物の深い深い自分」などを感じることもなく、大部分の人は一生を終えます。

そのため、人生の中で数えてみても、

「腹の底の底から、本当に深い深い感情を体験した」

「腹の底の底から、本当に深い深い感情を出した(表明した)」

「腹の底の底から、深い感情で人と交わった」

などという経験はほとんどないでしょう。

子ども時代は、そういう体験をすることはあっても、大人になると、そのような機会はめっきりなくなります。

しかし、ゲシュタルト療法のワークの中では、しばしばそのようなことが起きてきますし、大小強弱の違いはあれ、それが核心的な変容体験になっていくのです。

その際の、感情表現(表出)のグラデーションを表したものが、この「5層1核」のモデルとなっています。

①決まり文句の層 cliché layer

②役割演技の層 role-playing layer

③行き詰まりの層 impasse layer

④内破(爆縮)の層 implosive layer

⑤外破(爆発)の層 explosive layer

そして、核としての、

「本物の自己 authentic self」です。

「本物の自己 authentic self」とは、仮想上の本然性、深い内発性と表現とが自己一致した、理想上の一点です。

セッションの頂点などで、稀に体験できるミラクルな素晴らしい状態です。

「本物の自己 authentic self」において、内発的で、解放された、十全な感情表現の姿(核)があるとするならば、その外延に、そこに至るまでのさまざまな感情表現の階層があるということです。

これらの階層(段階)は、ワーク(セッション)の中での感情の深まりや表出として体験されるものです。

図の①の「決まり文句の層」が、一番浅い表面的な感情/表現の層です。

私たちの社会生活の多くが、日常生活の「決まり文句 cliché 」で埋め尽くされています。ワークにおいても、序盤は、日常的な会話から、ごく表面的な層から、自己表現はスタートします。

②の「役割演技の層」は、そこよりも少し深い層です。

この「役 role 」は、社会的な役割という外面的でわかりやすい側面もありますが、ここでいう「役 role 」は、もう一層深いところにある、私たちが知らずにそれを演じている、私たちの分裂した「自我状態 ego state 」のことです。

パールズは、アンダードッグ(負け犬)とトップドッグ(ボス犬)も「役 role 」だと指摘しています。

トップドッグ(ボス犬)は、フロイトでいう超自我に似た自我状態、交流分析(TA/Transactional Analysis)でいう強圧的な親(ペアレント)に類するものです。アンダードッグ(負け犬)は、下位自我、エスや交流分析でいう適応したチャイルド(子ども)に類する自我状態です。

そして、アンダードッグ(負け犬)とトップドッグ(ボス犬)は、二個一のカップリングで、表裏/陰陽を構成しています。

相互抑圧状態にある、被害と加害の自我状態のカップリングですが、それらも、「役 role 」であるということです。

ワークにおいては、その深まりにしたがって、葛藤状態にあるさまざまな分裂した「自我状態 ego state 」が浮上してきます。

表面的にはわかりづらくとも、トップドッグ(ボス犬)とアンダードッグ(負け犬)が言い合う姿、罵りあう姿は、実際のワークでは、ほとんどすべての場面で現れてきます。ゲシュタルト療法のワークでは、一番よく目にする光景といえます。

③の「行き詰まりの層」は、ワークが進展する中で、クライアントの方が、そんな「役 role 」を演ずることができなくなった時に現れてくる「核心的な状態」です。

私たちは日常で、俗に「頭が真っ白になる」ということを経験します。急に何かをむちゃぶりされて、対応できなくなった時に、しばしばそうなります。

これは、私たちが普段、無自覚に演じている「キャラ」「役 role 」を演じられなくなり、オペレーションがフリーズした時に起こる現象です。

私たちは普段、「私の役」「私ってこんな人」というキャラを演じているのです。その演技ができなくなった時、私たちは、「頭が真っ白になる」のです。

ワーク(セッション)においても、例えば、葛藤状態にあるアンダードッグ(負け犬)とトップドッグ(ボス犬)を、それぞれ深い深い感情レベルでどんどん感情表出し尽くしていくと、相互抑圧状態が壊れだしてきて、だんだんとそれまでのアンダードッグ(負け犬)とトップドッグ(ボス犬)の感覚が薄れてきます。

各自我状態が緩まり、変化してくるのです。各自我状態は相互抑圧によってその姿(状態)をとっているのに、通常ないレベルで奔放に感情(欲求)表出をしていると、その抑圧状態が崩れて(溶けて)くるからです。

ワークの最初の頃と、その感情や欲求、感覚が変わってきます。

それぞれの自我状態が溶けはじめ、ほどけはじめ、放出感や解放感はあるものの、「よくわからない感覚になったり」「自分のプロセスを見失ったり」「混乱したり」「ぼおっとしたり」「行き詰まったりする」場面に逢着することがあるのです。

これは、これまでの既存の自我状態(アンダードッグ(負け犬)とトップドッグ(ボス犬))が、解放によって、抑圧や拘束が溶けはじめたために起こっている状態といえます。そして、これは少し「混乱した状態」でもありますが、分裂していた固形の自我状態が溶けて、解体から再統合へと向かう良いプロセスでもあるのです。

このプロセスは、エンプティ・チェアの技法の解説でも記したように、分裂した(相互抑圧/不十分な状態にある)自我状態が、充分な感情(欲求)表出を得たことで起こってくる「自然な変容(解体と統合)プロセス」でもあるのです。

しかし、私たちがそれまで同一化していた個々の自我状態にしてみれば、自分の解体と混乱、行き詰まり impasse として体験されてくるものなのです。

そのため、パールズも、この層を「死の層」と呼んでいた時期もありました。

「古い自分」が死んでいく層です。そして、同時に変容していく層なのです。

そのため、この「死の層」「行き詰まりの層」こそが、或る意味、ワークで一番重要な場面ともいえるものなのです。

エンプティ・チェアの技法においても、世間(特にコーチングなど)でよく見られるような、知的な対話・整理された対話をいくら続けていても、それは、「役割演技」の再演であり、視点や思考の整理にはなりますが、既存の自我状態の分裂を統合することにはなりません。心の変容にはならないのです。

既存の自我状態の溶解に進んで、はじめて分裂や葛藤は、真の統合 integrationへと向かっていけることとなるのです。

シャーマニズムの極意は、「その場にとどまり続けることだ」と言われますが、これは、このワークにおいても同様のことなのです。

感情(欲求)表現が十二分に行なわれ、尽き、涸れ果て、軽い混乱ととてに「行き詰まりの層」にいる時、そこにとどまりつづけ、その状態を充分体験していると(それは永遠と思われるほど、長く感じられたりしますが)、そのうち、フッと何らかの弛緩が訪れ、次の変容展開が自然に起こってくることになるのです。

ですので、この層は「行き詰まりの層」とは呼ばれるものの、実は、創造的な混乱の層でもあるのです。

④の「内破(爆縮)の層」は、「行き詰まりの層」を充分に深めると、その層を抜けることによって、自然に現れてくる層です。この奇妙な名称の通り、内側へ向かって強くエネルギーが向かっている層です。

ちなみに、「行き詰まりの層」を充分に深められないと、「役割演技の層」に戻ってしまいます。思考的な対話(おしゃべり)が延々と終わらないエンプティ・チェアというものは、「役割演技の層」から「行き詰まりの層」に進めていないワークであるのです。

さて、ところで、「内破(爆縮)の層」は、単独ではよく意味の分からない状態です。

「内破(爆縮)の層」は、さらにその先にある「外破(爆発)の層」への抵抗、拮抗、緊張、葛藤として現れてくる層といえるからです。パールズは、内部の爆発から自分を保護している、筋肉の持つ「内破(爆縮)」の働きについて指摘しています。ライヒは、それを「筋肉の鎧」という風に勘違いしたと。

「内破(爆縮)」は、「外破(爆発)」への防衛として現れてくると言えるのです。

また、「内破(爆縮)」の感情/感覚が現れてきたら、それは、すでに「外破(爆発)」の前兆と考えてよいのです。

そのため、④と⑤の層は合わせて考えた方が、実感的にもわかりやすいでしょう。

この層では、内部の(原抑圧しているナマの)感情が出てくることへの深い怖れ/恐怖から、内側へ向かって、急激に抑圧(爆縮)が強まる緊張が生まれるのです。突き上げるような暴発的衝動の強さ、緊張が渾然一体となって、「硬直的、緊張症的、麻痺した感じ、緊急性」が強く感じられます。激情によって「ワナワナと震える」という表現がありますが、それが硬化として腹の底で起こるような感覚です。

しかし、その内部からの圧迫(圧力)をどこかに予感しているということは、次の⑤の層の力がマグマのようにすでにあるということなのです。この層の深い激発の状態(感覚)を感じて、受け入れていくと、溢れるように、また弛緩するように、自然に次の⑤「外破(爆発)の層」に移行していくのです。その感じは「爆発から軽い弛緩まで」幅があります。

「内破(爆縮)の層」の感覚は、身体的には、腹部(下腹部)に現れがちです。

この層の抑圧は、子ども時代に由来し、子どもは、腹の深い緊張と効果によって、感情(欲求)を抑圧するからです。私たちの自我よりも深い原抑圧として、それらは存在しているのです。

「内破(爆縮)の層」には、「内臓をぶちまけてしまうこと」への恐れ、自己の深い感情や剥き出しの感情が出てしまうことへの強い怖れがあります。そして、この怖れ(禁忌)を強く抑圧した結果として(習慣的な硬化により)、その上の層に、「行き詰まりの層」がバッファーとしてつくられ、その上に、私たちの「②役割」の仮面(自我状態)が乗っかって、普段の私たちの人格ができてくねというのが、おそらく、私たちの人格の来歴なのです。

ですので、逆にいうと、通常の私たちが、なぜ「行き詰まりの層」の向こうに行けないのか、または、途中で引き返してしまうのか、「行き詰まりの層」にとどまりたがらないのかというと、実は、そのさき(底)にある、真の深い感情(内臓)の地帯への防衛、深い感情が爆発することへの怖れがあるから、とも言えるのです。

そのため、ゲシュタルト療法でも、表面を舐めるだけのワークが多くなっているのは、仕方がない面もあるのです。

しかし、真の変容を目指すワークを行ないたいのなら、この深い領域を経ることなしには、それは無理なのです。

これが、今世間にあるようなゲシュタルト療法ではなく、初期の真のゲシュタルト療法が、日本で広まらなかった原因でもあるのです。

⑤の「外破(爆発)の層」は、「内破(爆縮)の層」にとどまっていると自然現れてくる深い感情表出の次元です。

「内破(爆縮)の層」は、緊張状態なので、長い時間持ちこたえることはできません。

そのため、自然に「外破(爆発)の層」は現れてきてしまうのです。

パールズは、ここでは、深い悲しみ、怒り、歓び、オーガスムが現れてくると言います。

原抑圧されていたような深い感情の爆発なので、その感情の質は、私たちが大人になってから経験するような、自我を通した感情ではありません。

腹の底からの、子どもの頃の剥き出しの感情そのものといった感じになります。

嗚咽するような号泣だったり、深い悲しみの慟哭だったり、噴火するような激怒だったりといったものが体験されることになるのです。

特に、最初にここに行きついたときの起爆力はとても大きなものになります。

「小さな子どもの時以来、久しくこんな泣き方をしたことがなかった」という言葉は、クライアントの方から聞くフレーズです。

からだを震わせるような嗚咽、慟哭、憤激といった深いレベルでの感情表出があるのです。

ただ、ワークでいつもいつも、そのような強い爆発が起こるわけではありません。最初の時以降は、もっと穏やかな形で、放出や弛緩が起こるというのが、実際の姿です。

ただ、通常の対話的な「役割演技の層」より深い、子どもの、現抑圧のレベルでの感情放出という点が重要なのです。

また、用語で言うと、④⑤は「爆発」というような大げさな呼称になっていますが、これは主観的にそういうニュアンスがあるという意味で(パールズ流の半分シャレ)で名づけられたもので、(本当にそういう場合もありますが)単にエネルギー・レベルが少し高い、という意味だと思っていただければと思います。

そして、そのような感情解放と統合感の後に、自然で、自発的で、囚われのない自由な「本物の自己 authentic」が現れ、体験されていくことになるのです。

それは、深い自発的な感情(欲求)が生きられ、何の妨げもなく、流れるように体験され、表現されていくような状態です。

当然、ワークのプロセスの果てに行きつく状態であり、それが、日常生活でも、そのまま生きられるわけではありませんが、ワークでの体験を繰り返していく中で、自分の恒常的な状態として、根を降ろしていくことになるのです。

さて、以上が、「5層1核」と呼ばれている感情表出の階層性になります。

毎回、ワークの度ごとに、ここで描いた最終的な層(感情爆発)までの深い表出が行なわれたり、深い次元に入り込むというわけではありませんが、通常の感情表出(役割演技の層)よりかは、深い次元に触れられた、つながったという実感が、ワークの達成(終了)のひとつの指標になります。

葛藤がほどけ、腑に落ち、深い領域に解放された状態です。ワークのプロセス自体は、強度の差はあれ、だいたい同じ成り行きをもっているのです。

特に、③の「行き詰まりの層」の重要さは、あまり理解されていない面もあるのですが、ワークを行なう上での、とても大切なポイントとなっているのです。

「爆縮(内破) implosion 」と「爆発(外破) explosion 」

※ゲシュタルト療法については基礎から実践までをまとめた拙著

『ゲシュタルト療法 自由と創造のための変容技法』

をご覧下さい。