自己変容を促進する、潜在意識(変性意識)と体験的心理療法の活用について

【内容の目次】

- 心の構造モデル

- 氷山モデル

- 変性意識状態(ASC)の存在

- A.マズローと「トランスパーソナル心理学」

- スタニスラフ・グロフと、サイケデリック(意識拡張)の研究

- ケン・ウィルバーの「意識のスぺクトル」論

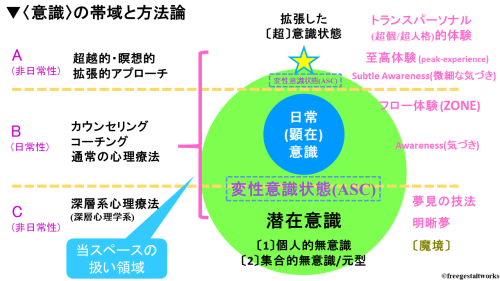

- さまざまなアプローチ手法と心の対象領域

- 当スペースのアプローチ 流れる虹のマインドフルネス

このセクションでは、基本的な、または先進的な深層心理学の見方(心のモデル)をご説明することで、人間に可能な進化の姿や、当スペースの方法論が位置している文脈(コンテクスト)についてご説明をしたいと思います。

「心が、どのようなものであるか」についての究極的な理解(解答)は、今現在、人類は持っていません。

例えば、さまざまな心の病(精神疾患)と呼ばれるものがありますが、その根本的な治療法を見出すことさえ、現代の人類はできていないからです。

たとえば、厚生労働省の統計において、日本では毎年約九~十万人の精神疾患をもった人々が純増しています。つまり、増え続けています。増え続けるとは、つまり、人々が「ちっとも治っていかない」ということです。というのも、その病を治癒する方法論が分からないからです(薬というものは症状を抑制する効果しかありません)。それは、とりもなおさず、人類が、人間の「心の構造とその働き」がよくわかっていないということを意味しているのです。

そのため、ここで取り上げるモデルも、当然、究極的な答えではありません。しかし、前衛的な心理学の方向性や、人類の歴史の中で(西洋に限らない)古今東西の文化的・伝統的に考えられた事柄、また、筆者自身が現場で目撃検証した現象、多くの人々の「心(魂)とその変容体験」を共有させていただいた経験、そして加えて、個人的な探求(不可思議で深遠な心の旅)など、さまざまな事柄を通じて、実効性があると考えているモデルとなります。しかし、これらは、現在流布している凡庸な学問レベルや、安易な風説などよりも、遥かに人間の心(魂)の本質に近づくものになっていると思います。正気になって考えればわかることですが、センスのない凡庸な人間の学説や、浅い経験しか得られない学校のお勉強で、「人間の心/魂」について、何か深遠なことを理解できるわけもないからです。

下に引用した言葉なども、有名なA.マズローの、すでに半世紀以上前の言葉ですが、今現在でさえ、現状はまったく変わらず、その指摘や深い意味合いが理解されていないままなのです。

「至高経験 peak-experience は、厳密な意味で、症状をとり除くという治療効果を持つことができ、また事実もっている。わたくしは少なくとも、神秘的経験あるいは大洋的経験をもつ二つの報告――一つは心理学者から、いま一つは人類学者から――を手にしているが、それらは非常に深いもので、ある種の神経症的徴候をその後永久にとり除くほどである。このような転換経験は、もちろん人間の歴史においては数多く記録されているが、わたくしの知るかぎりでは決して心理学者あるいは精神医学者の注目の的となってはいないのである」(A.マスロー『完全なる人間』上田吉一訳、誠信書房) ※太字強調引用者

世間では公に認められていないけれども、あらかじめ、私たちの中に、「このような心の領域がある」ということを知っておくことは、とても重要なことなのです。

現在、世間にあるセラピー(近代合理主義的心理療法)は、そもそも、前提となっている世界観が、制限的・機械仕掛け的であるため(抑圧的なため)、人を決して癒さないことにもなっているからです。そのことを知っておかないと、メンタルに不調をきたし、医者にかかっても、かえってそのことで治っていかないことにもなるからです。

また、より「自己成長」を進めていきたいという場合、そのような展望がまったくない世界に、誤って、迷い込むことにもなってしまうからです。

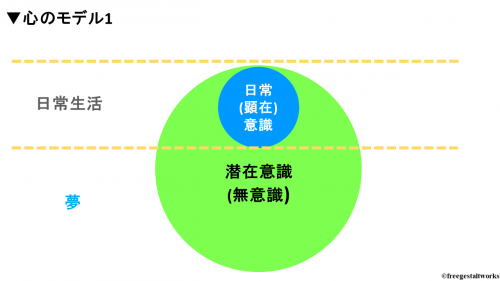

心が「氷山」のようである、というような話を聞いたことがあるかもしれません。これは、S.フロイトが創始した「精神分析 psychoanalysis」などが広めた「心の構造モデル」のイメージです。いわゆる「氷山モデル」というものです。

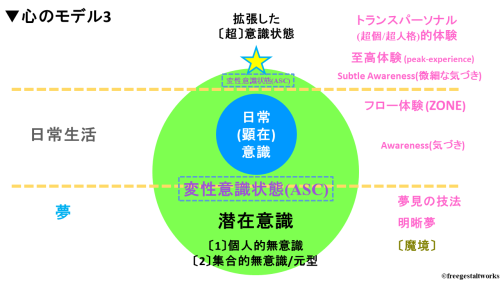

この図(絵)が示しているのは、人間の心には、私たちがよく知る、この「意識/顕在意識/日常意識」以外に、広大な「潜在意識」「無意識」が存在しているとことです。この「潜在意識」「無意識」の内容(中身)が何であるのかについては、心理学各流派によって考え方はまちまち、バラバラです。

さて、このモデルによると、私たちのこの自意識、論理的で理性的な合理的意識は、「潜在意識」の上に少し出た「顕在意識(日常意識)」であるということです。

北極・南極近くにある「氷山」というものは、その巨大な大きさのほとんどを海面の下にひそめていて、ほんの一部分を海面の上に出しています。私たちの心も同じだというわけです。そして、私たちの本当に深い欲求、願望、欲望は、「潜在意識/無意識」の深い領域に存在していて、私たちの「顕在意識(日常意識)」はそれらの内容をあまり知ることなく、それらに衝き動かされながら、生きているというわけです。

その深い欲求の原因は、抑圧され忘れ去られた過去の出来事に由来したり、私たちの知らない先天的な深い要因に由来を持っているものだったりしているわけです。

いずれにせよ、私たちのよく知る「これが自分だ」「これが私だ」「私ってこういう人」と思っているこの顕在意識(日常意識)は、心の全体の中では、氷山の一角でしかないというわけなのです。そして、私たちは、自分自身の本当の心については、自分自身でも本当はあまりよくわかっていないということなのです。

そのため、「精神分析 psychoanalysis」系などの「潜在意識/無意識」を重視する流派は、人間の主体性などはあてにならないものであると考えているわけです。そして、「潜在意識/無意識」にいかに理解し、働きかけるかを重視しているのです。また、そのように考える深層心理学の流れでは、睡眠中の「夢」というものを、私たちの潜在意識の表現であると考えて重視しています。各流派によって、夢の解釈方法や位置づけは変わりますが、大勢としてそう考えているわけです。つまり、私たちは「夢」を通して、私たちは、自分の「潜在意識」と出会っているというわけなのです。そして、そのような深層心理学の諸派は、人々が「潜在意識/無意識」の中に抱えている、わかりづらい葛藤や分裂を分析して深く理解することで、病気の癒しや、人格的統合が実現されるのだと考えているのです。

しかしながら、現在、そのような教科書的・古典的・メインストリームの心理療法が、実際には、あまり人を治癒(治療)できていないというのは、前段で触れた、世間の精神疾患者の実情を見てもわかる通りです。それは、充分なほど、人間心理を理解しているわけでも、深層意識にアプローチできているわけでもないからです。

筆者が昔、企業の職場にいた時分、鬱やメンタルの失調で、同僚や上司、先輩や後輩が休職するということが度々ありました。或る同僚が職場復帰した後に漏らした一言は、典型的かつ印象深いものでした。「お医者さんって、ホント何もしてくれないんだねぇ」とその同僚はしみじみ語っていました。しかし、現代の心理療法/心理学/精神医療の理論と実践とは、残念ながら、そういうレベルのものであるということなのです。そのことを前提として理解しておくことが、なんらかの理由で、病院にかかるときも重要なのです。

そのため、私たちは、よくよく心の構造やその本質、その未知の可能性について、現代社会的な思い込み(信念)を超えて、古今東西やそれを超える大きな視点から、幅広く真剣に考察・探求していく必要があるのです。

そして、それは、実際的にも、人生の質 QOL を高める、とても甲斐のあることなのです。

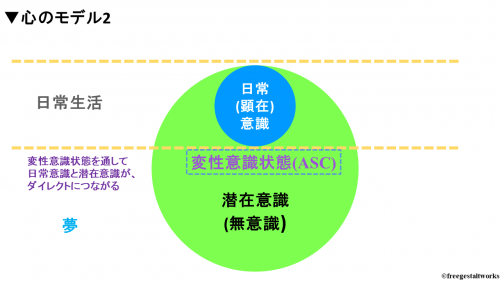

・変性意識状態の位置①

・変性意識状態の位置②

さて、他にも、「そもそも『意識』とは何か」という大きな問題があるのですが、これはとても大問題であり(ハード・プロブレムとも呼ばれる)、学問的には結論の出ないものであり、また文化圏によってもそのとらえ方もさまざまに多様なものですので、ここでは一旦定義を保留しておきます。ただし、この場合に問われている「意識 consciousness」とは、この顕在意識(日常意識)だけを指すのではなく、潜在意識も含めた意識全体の本質的要素とイメージしていただければと思います。これは、後述のトランスパーソナル心理学などで重要なポイントとなるところです。

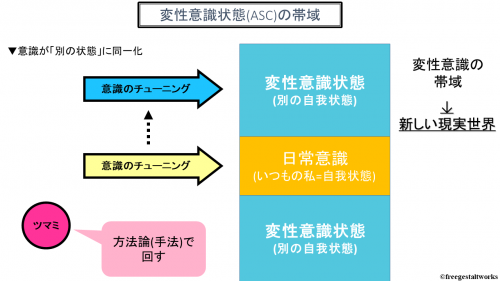

さて、ここで取り上げる「変性意識状態(ASC)」とは、この「意識の本質」について、私たちに不可思議なヒントを与えてくれる興味深い意識状態です。

変性意識状態については、別のセクションに詳しく書いていますが、私たちのこの「日常意識」状態以外のさまざまな意識状態を指した言葉です。具体的には、「瞑想状態、催眠状態、酩酊状態、シャーマニズムなどにおけるトランス状態、夢、ドラッグによるサイケデリック(意識拡張)状態、宗教的な神秘体験」など、日常意識とは違う、少し変わった意識状態のことです。広義には、俗に「ゾーン ZONE」と呼ばれる(フロー体験 flow experience 、臨死体験(NDE)、体外離脱体験(OBE)なども、これに含められると考えてよいでしょう。

→変性意識状態(ASC)とは何か はじめに

→変性意識状態(ASC)とは何か advanced 編「統合すれば超越する」

さて、上の図の「変性意識状態の位置①」にあるように、私たちに、一番なじみのある変性意識状態といえば、それは日常意識と潜在意識の間にある領域です。眠りに入る直前に、また目覚めの時に、私たちはその領域をいつも体験しています。夢見心地な状態です。

変性意識状態は、そのように「間」にある状態なので、潜在意識の内容がよりとらえやすくなります。日常意識的な明晰さをある程度保ちながら、その中身が少し分かっていくということが起こるのです。また、そこに秘められた能力が発揮されやすくなっていくのです。

そのため、この変性意識状態という状態を、適切に操作できると、私たちは潜在意識や潜在能力の膨大な富をより生かしていけるようになるのです。

実は、これは、心を扱うオーソドックスな心理療法が、よく分かっていないこと、実践的に実現できていないことなのです。

変性意識状態は、汎用的な概念ですので、多様なタイプが含まれています。上に述べた、夢見心地な状態とは逆に、超覚醒的で、超明晰な状態もあります。そして、それらの中には、私たちの未知の潜在能力を発現させて、深い治癒や創造力を発揮させる興味深いものもあります。それらの状態の中には、私たちが閉じ込められている、この近代主義的な合意的現実を、超出させる働きがあるものもあるのです。

上の図の「変性意識状態の位置②」に描かれているように、「日常意識」を超えたところにそれらは位置しています。

この領域について、私たちに、比較的親しみがある現象といえば、例えば、スポーツ選手(アスリート)などがその最高のプレイの最中に入っていくといわれる「ゾーン ZONE」と呼ばれる状態があります。プレー中に「ボールや他の選手の動きが止まって見える」というような、高度に覚醒した意識状態のことです。少年漫画などでは、昔から描かれていた世界です。これは、現代の心理学では、フロー体験(flow experience)と呼ばれている現象であり、変性意識状態(ASC)の一種と考えてよいものです。

→フロー体験とは何か フロー状態 ZONEとは何か

上の図で、「拡張された〔超〕意識状態」としたものは、フロー体験のように、統合された超意識的な変性意識状態(ASC)を指しています。そのため、日常意識の上に割りつけています。しかし、フロー体験などは、まだまだ日常意識に近い(重なっている)領域にあります。次に見るマズローの「至高体験 peak-experience 」や、各種の超越的体験などは、もっと日常意識を離れて、超えたものも多く存在します。しかし、一般には、変性意識状態(ASC)そのものは、定義にもあるように、もっと漠然としていて、無限に多様な形態を持つものなのです。

いずれにせよ、この変性意識状態を含めて、「心の構造の全体」を考えていくことは、通常の心理学/心理療法を超えて、実践的・現実的にとても有効なこととなるのです。

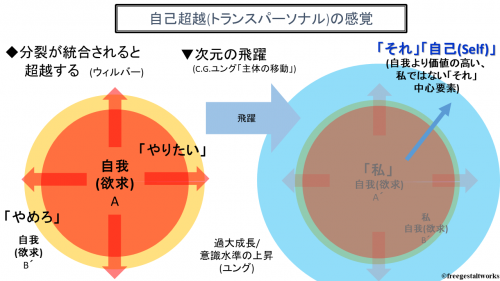

ところで、一般のビジネス界・産業界においても、心理学者A.マズローが提唱した「自己実現」や「欲求五段階説」などという理論は広く知られています。マズローは、アメリカの心理学会の会長にもなったメインストリームの人物です。人間の心の成長を「自己実現 self-actualization 」と提言して有名になったマズローですが、実は、晩年のマズローは、「自己実現」は、人間の成長のゴールではないと感じるようになっていました。

その要因となったのは、マズローが「自己実現した人々」を多く観察・研究する中で、彼らが高頻度で体験する「ある心理状態」に気づいていったからです。彼はそれを「至高体験 peak-experience 」と名付けました。晩年、彼が重視した「至高体験 peak-experience 」は、多様な形態を持ちますが、日常意識を包み込み、より拡大するような変性意識状態の一種となっています。

→マズロー「至高体験 peak-experience 」の効能と自己実現

そのような「至高体験 peak-experience 」の多数の事例が、彼を「自己実現」を超えた、「自己実現」の次にある「自己超越 transcendence 」のビジョンに導いていったのです。「至高体験 」への理解を深める中で、「自己実現」のさきにある人間の達成状態というものを、「自己超越 transcendence 」として構想するようになっていたのでした。そこに彼が、人間が本来的に持っている「自然な超越的な能力」を感じたからだと思われます。

彼は、次のように語ります。

「わたしが見出したところでは、自己実現する人間の正常な知覚や、平均人の時折の至高経験 peak-experience にあっては、認知はどちらかといえば、自我超越的、自己忘却的で、無我であり得るということである。それは、不動、非人格的、無欲、無私で、求めずして超然たるものである。自我中心ではなく、むしろ対象中心である。つまり認知的な経験は、自我にもとづいているのではなく、中心点を対象におきその周辺に形作っていくことができるのである。それはあたかも、みずからとかけ離れ、観察者に頼らないなんらかの実在を見ているかのようである。美的経験や愛情経験では、対象に極度にまで没入し、『集中する』ので、まったく実際のところ、自己は消えてしまうばかりである」(A.マスロー『完全なる人間』上田吉一訳、誠信書房)

「至高経験は自己合法性、自己正当性の瞬間として感じられ、それとともに固有の本質的価値を荷なうものである。つまり、至高経験はそれ自体目的であり、手段の経験よりもむしろ目的の経験と呼べるものである。それは、非常に価値の高い経験であり、啓発されることが大きいので、これを正当化しようとすることさえその品位と価値を傷つけると感じられるのである」(同書)

「わたくしの研究してきた普通の至高経験では、すべて時間や空間について非常に著しい混乱が見られる。これらの瞬間には、人は主観的に時間や空間の外におかれているというのが正しいであろう。(中略)かれらはある点で、時間が停止していると同時に非常な早さで経過していく別の世界に住んでいるかのようである」(同書)

「至高経験においては、現実そのものの性質をさらに明確に見ることができ、またその本質がより深く見透されるものだとの命題を認めたい」(同書)

「至高経験は、この観点から見ると、絶対性が強く、それほど相対的ではない。(中略)それらは比較的達観し、人の利害を超越しているというだけではない。それらはまた、みずからは『彼岸』にあるかのように、人間臭を脱し、自己の人生を超えて永続する現実を見つめているかのように、認知し反応するのである」(同書)

※太字強調引用者

「時間や空間の外におかれている」「別の世界に住んでいるかのよう」「その本質がより深く見透される」「『彼岸』にあるかのよう」「人生を超えて永続する現実」などと描写される「至高体験 peak-experience」の状態は、一般にイメージされる「自己実現」のイメージとは大きく違うもの、その領域を遥かに超えてしまっているもののように感じられるのではないでしょうか?

「自己実現」は、どこまで行っても、やはり西洋個人主義的な人間観やそのイメージの内側にあります。しかし、引用に挙げたような精神領域は、もはや個人的人格の領域を超えてしまっている要素を持つからです。東洋的なマスター(師)のような人格像・世界観を含めて、新たな人間像が求められたのでした。

このような考察の結果、マズローは自己実現から自己超越へと、「個人性」を超えた、拡張した人間像・人格モデルを探求するために、1969年に「トランスパーソナル(超個的)心理学会」を立ち上げたのでした。通常の「パーソナル(人格)」を超えた(トランスした)人間像を描く必要があったからです。

「至高体験 peak-experience」という変性意識状態(ASC)の事例(リアリティ)が、マズローを必然的に導いた結果でもあったと考えられるのです。

そして、そんなマズローが、トランスパーソナル心理学会をともに立ち上げたのが、治療用幻覚剤であるLSD研究と変性意識状態研究の大家であったスタニスラフ・グロフ博士とであったというのはとても暗示的です。晩年のマズローと互いに共鳴しあえる人もそんなに多くいなかったろうと類推されるからです。グロフ博士は、サイケデリック・セッションによる膨大な資料をもとに、人間の「新しい心のモデル」をつくりあげていたからです。そして、その膨大な臨床データが、学会設立へマズローを駆り立てたと言われているのです。

精神科医のスタニスラフ・グロフ博士は、元々チェコで、(合法だった)治療用の幻覚剤LSDを使って、サイケデリック・セラピー、LSDセラピーを行なっていた人物でした。数千回にわたるサイケデリック・セッションにたずさわり、人間の深い治癒プロセスや、「意識の構造」の謎を研究した人物です。かつて、LSDの発見者アルバート・ホフマン博士は、「私はLSDの父(ファーザー)と呼ばれるが、グロフ博士は、ゴッドファーザーだ」と呼んだほどに、サイケデリック体験の諸相、人間の深層心理に深く通じている人物です。

ところで、そのサイケデリック体験で現れてくる現象(意識の本性)は、通常の私たちの科学的世界観を大きく超えるものでもあったのです。(下の彼のインタビュー動画は、サイケデリック(LSD)の登場、効果、普及の理由などを、彼自身の個人的体験として、歴史的に回顧する大変興味深いものとなっています。↓

https://www.ntticc.or.jp/ja/hive/interview-series/icc-stanislav-grof/

※インタビュー中の、「イサレム」はエサレン、「バルド界」と訳されているものは、「チベットの死者の書」でいう「バルドゥ(中有)」のことです)

ところで、LSDといえば、日本では、まるで「ドラッグ」のように勘違いされていますが、元々は、精神医療の中で使用されていた治療用の薬品(幻覚剤)です。しかし、そもそも、この「幻覚剤」という日本語自体が、事実を理解できていない表現でもあります。通常、「幻覚」とは「現実でない」ことを意味しているからです。

しかし、サイケデリック(意識拡張)・セラピーの権威スタニスラフ・グロフ博士は、LSDについて、むしろ逆のことを言っているのです。それは、より「深層の現実」を暴露すると言っているのです。彼は言います。

「それらは、他の薬物のように、薬物特有の状態を誘発するのではなく、むしろ、無意識的プロセスの特定しえない触媒もしくは増幅器として働き、人間精神エネルギー・レベルをあげることにより、その深層の内容と生得的なダイナミクスを顕在化させるのである」(グロフ『自己発見の冒険』吉福伸逸他訳 春秋社)

「無意識/潜在意識」の元々の性質をあふれ出されるということです。そのような強い効果があるため、グロフ博士は、サイケデリックの臨床研究を通して、通常では得られない数多くの観察を得て、「新しい心のモデル」をつくりあげていったのです。例えば、普通、私たちが過去のことを思い出すといっても(いくら記憶力を振り絞っても)、幼い頃のことなどなかなか思い出せません。しかし、LSDでは、簡単にほんの幼少期の記憶まで鮮明によみがえってきます。それどころか、乳幼児や胎児の頃の記憶まで出てくるということが普通にあったのです。サイケデリック物質は、そのような力をもっているものなのです。そのため、強い治癒効果、癒しの効果を持つことになっていたのです。そして、さらには、人間のより「超越的な能力」を発現させる要素も持っていたのでした。

しかし、人類の歴史を思い起こしてみると、サイケデリック成分(メディスン=薬草)というものは、そもそもは、世界の部族的なシャーマニズムの中で、癒しと霊性(スピリチュアル)探求のために、古来より用いられてきたものでした。しかし、一方、西洋の精神科医たちがそれらに興味をもったのは、メディスン(薬草)の幻覚作用を起こす化学的成分を分析して、脳内の化学的メカニズムを究明し、精神病用の医薬品開発を行なおうと考えていたからでした。しかし、そんな彼らも、ほどなくして、それらメディスン(薬草)の、癒しだけでなく、より肯定的・創造的・積極的の側面に注目するようになっていったわけでした。その意味では、元来の部族的メディスン(薬草)の利用法に近づいたというわけです。そして、近年、ふたたび、さまざまな面でサイケデリック・セラピーの再評価が高まっているのは、大変興味深いことでもあるのです。

→サイケデリック・シャーマニズムとメディスン(薬草)の効果―概論

→アヤワスカ―煉獄と浄化のメディス(薬草)

→さまざまなメディスン(薬草)の効果―マジック・マッシュルーム、ブフォ・アルヴァリウス

さて、それでは、そのようなサイケデリック・セッションの実際について、グロフ博士らが記録した、さまざまな事例(少し極端な事例)を見ていきましょう。その方が、それがもたらす強度な変性意識状態(ASC)や、「意識拡張」という意味合いがよくわかるからです。

次の例は、或る精神科医が、LSD体験セッションの中で、自分が「精子」にまで戻り、「胎児」として生長する体験をしたことを、回顧したものです。

「しばらくして、大変驚いたことに、自分が一個の精子であり、規則正しい爆発的な律動が、震動するように動いている私の長い鞭毛に伝えられた生物的なペースメーカーのビートであることを、認識することができた。私は、誘惑的で抵抗しがたい性質を持った、何らかの化学的メッセージの源泉をめざす熱狂的なスーパーレースに巻き込まれていたのだ。その頃には(教育を受けた大人の知識を使って)、卵子を到達しその中に突入し受精することがゴールだということがわかった。この場面全体が私の科学的な精神にはばかばかしくこっけいに見えたが、ものすごいエネルギーを要するこの大真面目で不思議なレースに夢中にならずにはいられなかった。

卵子を求めて張り合う精子の体験をしながら、関与するすべてのプロセスを私は意識した。起こっていることは、医学校で教わった通りの生理学的な出来事の基本的特性を備えていた。とはいえ、それら加えて、日常の意識状態ではとても思い描けない次元もたくさんあった。この精子の細胞意識はひとつのまとまりをもった自律的な小宇宙で、独自の世界だった。私は核原形質の生化学的なプロセスの複雑さを明確に意識し、染色体、遺伝子、DNA分子を漠然と意識していた」

「(卵子と)融合した後も、体験はまだ速いペースで続いた。受胎後、圧縮され加速された形で胎児の成長を体験した。それには、組織の成長、細胞分裂、さらにはさまざまな生化学的プロセスについての完全に意識的な自覚が伴っていた。立ち向かわなければならない数多くの課題、その時おりの挑戦、克服すべき決定的な時期がいくつかあった。私は、組織の分化と新しい器官の形成を目撃していた。そして、脈打つ胎児の心臓、円柱状の肝臓の細胞、腸の粘膜の皮膜組織になった。胎児の発達にはエネルギーと光の莫大な放出が伴っていた。このまばゆい金色の輝きは、細胞と組織の急速な成長にまつわる生化学的なエネルギーと関係しているように感じた」(グロフ『深層からの回帰』菅靖彦他訳 青土社 ※太字強調引用者)

とても奇妙な体験報告ですが、このような体験は、決して珍しいものではなく、よくある事柄でもあるのです。

次の事例は、人間ではない、別の生物の意識さえを体験していると思しき例となります。ちなみに、グロフ博士は、LSDに法的な規制がかかった後、呼吸法(ブリージング)を使ったセッションでも、同様の効果が得られることを発見して「ホロトロニック・ブレスワーク」というブリージング・セラピーを開発することになります。次の女性の例は、そんなブリージング・セッションの中での例です。彼女は、「自分を鯨として体験する(同一化する)」という体験をすることとなりました。

「意識がはっきりと大洋的な性質を帯びてきたという感覚が高まり、ついに、大洋の意識と表現するのが一番ふさわしいものに、自分が実際になるという感覚を覚えた。いくつかの大きな体が近くにいることに気づき、それが鯨の群れであることを悟った。

気がつくと、頭部を冷たい空気が流れるのを感じ、口の中に塩辛い海水の味がした。明らかに人間のものではない異質な感覚や気持ちが微妙に私の意識をのっとった。周囲にいる他の大型の身体との原初的なつながりから新しい巨大な身体イメージが形成されはじめ、自分が彼らの仲間のひとりになったことを悟った。腹の内部にもうひとつの生命形態を感じ、それが自分の赤ん坊であることを知った。自分が妊娠している雌鯨であることに何の疑いも持たなかった」(グロフ、同書)

次の人物は、LSD体験セッションの中で、もはや生物でさえなく、「自分を、鉱物の意識状態と同一化していく」という非常に奇妙な体験をしていきます。

「次の例は、琥珀、水晶、ダイヤモンドと次々に同一化した人物の報告だが、無機的な世界を巻きこむ体験の性質と複雑さをよく示している。(中略)

それから体験は変化しはじめ、私の視覚環境がどんどん透明になっていった。自分自身を琥珀として体験するかわりに、水晶に関連した意識状態につながっているという感じがした。それは大変力強い状態で、なぜか自然のいくつかの根源的な力を凝縮したような状態に思われた。一瞬にして私は、水晶がなぜシャーマニズムのパワー・オブジェクトとして土着的な文化で重要な役割を果たすのか、そしてシャーマンがなぜ水晶を凝固した光と考えるのか、理解した。(中略)

私の意識状態は別の浄化のプロセスを経、完全に汚れのない光輝となった。それがダイヤモンドの意識であることを私は認識した。ダイヤモンドは化学的に純粋な炭素であり、われわれが知るすべての生命がそれに基づいている元素であることに気づいた。ダイヤモンドがものすごい高温、高圧で作られることは、意味深長で注目に値することだと思われた。ダイヤモンドがどういうわけか最高の宇宙コンピュータのように、完全に純粋で、凝縮された、抽象的な形で、自然と生命に関する全情報を含み込んでいるという非常に抗しがたい感覚を覚えた。

ダイヤモンドの他のすべての物質的特性、たとえば、美しさ、透明性、光沢、永遠性、不変性、白光を驚くべき色彩のスペクトルに変える力などは、その形而上的な意味を指示しているように思われた。チベット仏教がヴァジュラヤーナ(金剛乗)と呼ばれる理由が分かったような気がした(ヴァジュラは「金剛」ないし「雷光」を意味し、ヤーナは「乗物」を意味する)。この究極的な宇宙的エクスタシーの状態は、「金剛の意識」としか表現しようがなかった。時間と空間を超越した純粋意識としての宇宙の創造的な知性とエネルギーのすべてがここに存在しているように思われた。それは完全に抽象的であったが、あらゆる創造の形態を包含していた」(グロフ、同書) ※太字強調引用者)

さて、これらは、ほんの一例ですが、サイケデリック・セッションとその研究の中では、このような不可思議な体験事例が、数多く観察されることになります。そして、それらを通して、グロフ博士自身、本人も思いもよらなかったような結論にたどり着いていくことになったのです。本人が自分自身、「長年、受け入れがたく、精神的に葛藤した」と語るように、それらの現象は、その当時も今現在も、一般に通用しているメインストリームの科学的世界観とはそぐわないものとなっていったからでした。

彼は、それら結論に至る経緯について語っています。

「LSD研究のなかでわたしはとうの昔に、ただ単に現代科学の基本的諸仮定と相容れないという理由で、絶えまなく押し寄せる驚異的なデータ群に目をつぶりつづけることが不可能なことを思い知った。また、自分ではどんなに想像たくましくしても思い描けないが、きっと何か合理的な説明が成り立つはずだと独り合点することもやめなければならなかった。そうして今日の科学的世界観が、その多くの歴史的前例同様、皮相的で、不正確かつ不適当なものであるかもしれないという可能性を受け容れたのである。その時点でわたしは、不可解で議論の的となるようなあらゆる知見を、判断や説明をさしはさまず注意深く記録しはじめた。ひとたび旧来のモデルに対する依存心を捨て、ひたすらプロセスの参加者兼観察者に徹すると、古代あるいは東洋の諸哲学と現代の西洋科学双方のなかに、大きな可能性を秘めた新しいエキサイティングな概念的転換をもたらす重要なモデルがあることを少しずつ認識できるようになった」(グロフ『脳を超えて』吉福伸逸他訳、春秋社) ※太字強調引用者

しかし、そのような新しい見方は、上に引用した「鉱物意識との同一化」やその他の無数にある奇妙な体験の数々を説明する仮説でもあったのです。

彼は、そんなサイケデリック・セッションで得た結論を次のように語ります。

「サイケデリック体験の重要な特徴は、それは時間と空間を超越することである。それは、日常的意識状態では絶対不可欠なものと映る、微視的世界と大宇宙との間の直線的連続を無視してしまう。現れる対象は、原子や分子、単一の細胞から巨大な天体、恒星系、銀河といったものまであらゆる次元にわたる。われわれの五感で直接とらえられる「中間的次元帯」の現象も、ふつうなら顕微鏡や望遠鏡など複雑なテクノロジーを用いなければ人間の五感でとらえられない現象と、同じ経験連続体上にあるらしい。経験論的観点からいえば、小宇宙と大宇宙の区別は確実なものではない。どちらも同じ経験内に共存しうるし、たやすく入れ替わることもできる。あるLSD被験者が、自分を単一の細胞として、胎児として、銀河として経験することは可能であり、しかも、これら三つの状態は同時に、あるいはただ焦点を変えるだけで交互に起こりうるのである」

「サイケデリックな意識状態は、われわれの日常的存在を特徴づけるニュートン的な線形的時間および三次元空間に代わりうる多くの異種体験をもたらす。非日常的意識状態では、時間的遠近を問わず過去や未来の出来事が、日常的意識なら現瞬間でしか味わえないような鮮明さと複雑さともなって経験できる。サイケデリック体験の数ある様式(モード)のなかには、時間が遅くなったり、途方もなく加速したり、逆流したり、完全に超越されて存在しなくなったりする例もある。時間が循環的になったり、循環的であると同時に線型的になったり、螺旋軌道を描いて進んだり、特定の偏りや歪みのパターンを見せたりしうるのである。またしばしば、一つの次元としての時間が超越されて空間的特性を帯びることがある。過去・現在・未来が本質的に並置され、現瞬間のなかに共存するのだ。ときおり、LSDの被験者たちはさまざまなかたちの時間旅行(タイム・トラベル)も経験する。歴史的時間を遡ったり、ぐるぐる回転したり、完全に時間次元から抜け出て、歴史上のちがった時点に再突入したりといった具合だ」

「非日常意識状態についてふれておきたい最後の驚くべき特徴は、自我(エゴ)と外部の諸要素との差異、もしくはもっと一般的にいって、部分と全体との差異の超越である。LSDセッションにおいては、自己本来のアイデンティティを維持したまま、あるいはそれを喪失した状態で、自分をほかの人やほかのものとして経験することがありうる。自分を限りなく小さい独立した宇宙の一部分として経験することと、同時にその別の部分、もしくは存在全体になる経験とは相容れないものではないらしい。LSD被験者は同時にあるいは交互に、たくさんのちがったかたちのアイデンティティを経験することができる。その一方の極は、一つの物理的身体に住まう、分離し、限定され、疎外された生物に完全に同一化すること、つまりいまのこのからだをもつということだろう。こういうかたちでは、個人はほかのどんな人やものともちがうし、全体のなかの無限に小さな、究極的には無視してかまわない一部分にすぎない。もう一方の極は、〈宇宙心(ユニヴァーサル・マインド)〉ないし〈空無(ボイド)〉という未分化の意識、つまり全宇宙的ネットワークおよび存在の全体性との完全な経験的同一化である。」(グロフ、同書) ※太字強調引用者

グロフ博士のこのような結論は、その体験の中で現れてくる「意識」そのものの不可思議さもあり、「『意識』そのものがどのようなものであるのか」という大きな問題に関わるので、簡単に整合的な理論をつくれませんが、その「意識のリアリティ」を理解しておくことで、精神と心を探求するうえで、とても示唆の多いものとなるのです。

そして、このような革命的な知見こそが、晩年のマズローを、トランスパーソナル心理学の確立へと駆り立てたものでもあったのです。

さて、そのように示唆の多い変性意識状態(ASC)ですが、この変性意識状態に自覚的に親しみ、あつかい方に慣れてくると、「顕在意識(日常意識)」以外の広大な潜在意識の世界に少しずつ知見と経験が深まり、意識が拡大し、人格変容も起こってくることになります。

そこに、実は、人生の秘密を解き明かす(解放する)鍵も含まれているのです。

体験的心理療法、特に、当スペースで行なっている深化/進化型でのゲシュタルト療法のような体験的心理療法は、実践の中で深い変性意識状態(ASC)に入っていくことも多いため、その感覚と効果は、通常のものよりも、より強いものとなっているのです。

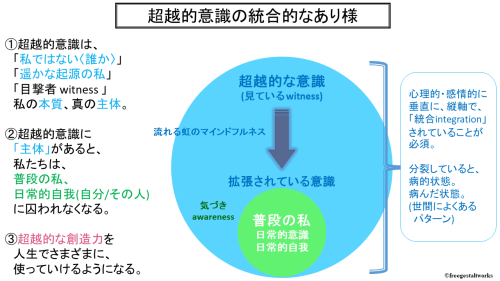

そして、そのような実践的取り組みの果てに、当スペースがご案内する「流れる虹のマインドフルネス」の状態なども可能となってくるのです。

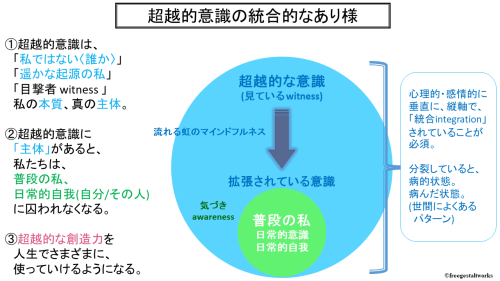

さて、それでは次に、そのような探求に、よりヒントとなる「統合的なモデル」を見てみたいと思います。

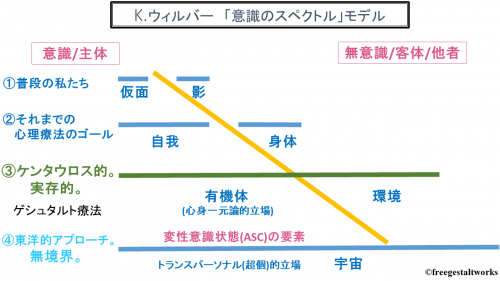

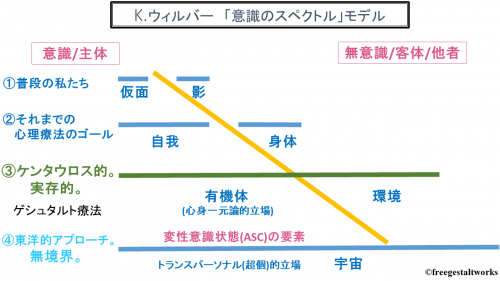

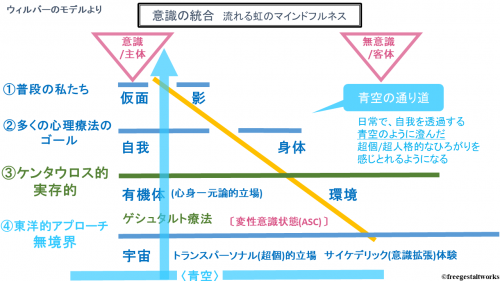

さて、以下では、トランスパーソナル心理学の有名な理論について見てみたいと思います。上の図の「ウィルバーの『意識のスペクトル』モデル」とは、トランスパーソナル心理学の理論家であり、現在はインテグラル心理学を名乗るケン・ウィルバーが唱えた「意識/心」の構造モデルです。

まずはじめに、下の、交通事故に遭った女性の体験報告をご紹介しましょう。

「強いショックとともに車がトラックにぶつかったのは、ちょうどそんなときでした。車が止まったので、あたりを見廻すと、奇蹟的に自分がまだ生きていると気づきました。それから驚くべきことがおこりました。めちゃくちゃになった金属のなかに坐っていた私は、自分の身体が形を失って融けはじめるのを感じたのです。私のまわりにいる警官、破損した車体、鉄梃で私を救い出そうとしている人びと、救急車、近くの垣根に咲いている花、そしてテレビのカメラマンなど一切のものと、私は融合しはじめたのです。負傷したと感じ、傷を負ったところがみえてもいましたが、それは自分と何の関係もないと思われました。負傷した部分は、身体以外に多くのものをつつんで急速に拡がっている網状組織のほんの一部分にすぎなかったのです。太陽の光が異常に明るく黄金色に輝き、世界全体が微光を放って燦然たる美しさでした。私は自分をとり巻くドラマの中心にいて至福を感じ、豊かさに満たされ、数日間はそのような状態のまま病院で過ごしました。(中略)自分という存在が、一定の時間内に枠づけられた、限定的な肉体という概念を超えているように感じるのです。自分自身がより大きな、制約されない、創造的な、まさに神聖とも言うべき宇宙の網の目の一部分であるように思うのです」

スタニスラフ・グロフ 山折哲雄訳『魂の航海術』(平凡社) ※太字強調引用者

これは、いわゆる「臨死体験 Near Death Experience 」と言われる体験、「変性意識状態(ASC)」の報告ですが、臨死体験においては、このような内容が非常にしばしば報告されます。また、サイケデリック体験などにおいても、同様に見られたりする体験です。ここでは、私たちの「意識」が、肉体や「私」という範囲を超えて拡大していく様子が報告されています。

さて、このような時、私たちの「意識/心」に、はたして何が起こっているのでしょうか? なぜ、こういうことが可能になるのでしょうか? ケン・ウィルバーの「意識のスぺクトル」論は、これらの体験(現象)の由来や、〈意識〉の可能性について、一つの重要な理論的示唆を与えるものでもあるのです。以下で、そのことを見ていきたいと思います。

さて、まず、ウィルバーは、「意識のスぺクトル」論によって、世界のさまざまな心理療法と東洋思想を、ひとつのパースペクティブ(見方/遠近法)のもとに、統合的に理解することを目論見ました。当時(1960~70年代)のアメリカ西海岸では、サイケデリック体験が普及するとともに、新しい体験的心理療法が沢山現れており、また東洋の伝統的な思想や瞑想の方法論も多く輸入されていたからです。その混沌とした状況を整理することを目指したのでした。

そして、それらを体系的にマッピング、タイプ分けする(グルーピングする)にあたって、上の図のように、ウィルバーは、さまざまな心理療法や東洋思想が「何を、自分の『(真の)主体』として見なしているか(主体として同一化しているか)」ということを軸に、各流派の「主体(意識)の範囲・内容」の違いによって各心理療法や東洋思想をマッピングしていったのです。

ところで、ケン・ウィルバーが、著書のタイトルで使っている「意識 consciousness 」という言葉を、私たちが通常使っている意味での「意識」と解釈すると、全然意味が分からないでしょう。日本人に限らず、現代の私たちが通常「意識 consciousness 」という言葉を使う時、この自分の小さな自意識(西洋哲学でいえば、フッサールの現象学などが指すこの「意識」)だけを「意識」と呼んでいます。

一方、ケン・ウィルバーが使っている「意識 consciousness 」という言葉は、さまざまな東洋思想や、例えばインドの宗教思想などで、「ブラフマン(梵天/至高神)は、サッチダーナンダ(存在・意識・至福)である」という時に使われているときの「意識 consciousness」の意味合いで使われているのです。つまり、この〈意識 consciousness〉とは、宇宙の万物に遍在(潜在)していて、鉱物から植物、動物から人間、神々までに共通している、基底的存在としての意識を指して、大きく〈意識 consciousness〉という言葉を使っているのです。「サイケデリック体験」の解説で、事例として見たような、さまざまな動植物や鉱物、宇宙に同一化する「意識 consciousness 」、という意味合いで使っているのです。そして、実はここに、ウィルバーの「論の進め方」の戦略があるのです。彼は、東洋の伝統的な言い方(やり方)にならって、現代の私たちが普通指している、この小さな「意識 consciousness /自意識」の方こそが、むしろ、「特殊な、任意な限定のうちにある(限定なものに同一化した)状態」「誤った状態(仮面)」なのだということを示唆しているのです。

また、このような〈意識 consciousness〉の存在を前提としていることでいえば、さきに見たスタニスラフ・グロフ博士も、とても似ているのです。先ほどのサイケデリック・セッションの事例で見たように、なぜ、さまざまな存在(精子、受精卵、鯨、鉱物等)の意識を体験をできるのかといえば、それは〈意識 consciousness〉の本質が、そもそも遍在的な(すべてにつながっている)意識であるということだからです。彼がサイケデリック研究から得た結論では、〈意識 consciousness〉とはそのようなものなのです。ですので、グロフ博士の本も、そのような〈意識〉のイメージ/解釈で読んでいかないと、意味が分からなくなってしまうのです。そのような点でいうと、そもそも「トランスパーソナル(超個的)」とは、このような〈意識 consciousness〉の存在を前提としているといえるのです。当然、彼らは、これらを、何か頭で考えたり、どこかの説をただ引いてきて、言っているというわけではありません。彼らなりの実体験に基づいて、これらを語っているのです。

ちなみに、当スペースでは、このような普遍的存在としての〈意識 consciousness〉のことを、ベタに「遍在意識」と名付けたりもしています。ウィルバーのように同じ〈意識 consciousness〉という言葉を使うと、普通の人にはイメージもつきにくいし、混乱するからです。

ですので、当サイトでも、変性意識状態(ASC)という概念をよく使っていますが、実は、それ自体に特別な重要性があるというわけではなく、変性意識状態(ASC)を通すと、その先の、本当の〈意識 consciousness〉そのもの、遍在意識に到達しやすくなるというところに、事態の核心があるのです。

さて、話を元に戻しますと、ケン・ウィルバーの指摘するような、「〈意識 consciousness 〉が、何を、自分の真の主体として(同一化して)いるのか」という視点は、逆の、別の見方をすると、「何を自分として見なしていないのか(認めていないのか/排除しているのか/抑圧しているのか/同一化していないのか)」という問いになります。

実は、ここが本丸なのです。

究極の悟りの状態(ワンネス)から逆算して見ると、どんな流派の「主体」も、中途半端な状態です。

必ず「何らかのもの」に限定的に同一化しています。

必ず「何らかのもの」を自己と認めず、排除しています。

そのような視点で考えていくと、ケン・ウィルバーの考え方がわかりやすくなります。

さて、そのように、私たちは、「何を、自分(自己)以外のものとして排除・抑圧しているのか」「何と分裂しているか/解離しているのか」ということが重要なのです。

そして、それは「人間が行なっている、心の抑圧と分裂が、どのような境界線(自己と他とを分ける境界線)として現れているか」という見方につながります。

また、さらに、別の視点から見ると、「では、何と何を統合すると、自己の全体的な統合と見なせるのか」という見方をも意味します。そのような視点で、さまざまな心理療法流派や東洋思想を、マップ上に位置づけていったのです。

上の図がその大まかな図式です(他にも彼は詳細な図表をつくっています)。下にいくほど、「自己や主体の範囲(意識の内容物)」がひろくなっていくという図表です。

その本人が「『意識や主体』として、何と同一化しており、反対に、何を『非自己/客体・他者』として抑圧・排除しているのか」、そして「人間が、統合(治癒)されるとは、何と何が統合されることなのか」「統合されたことによる、人間の全体性とは何なのか」。

その答えが、各流派によって大きくタイプ分けできるというのがウィルバーのアイディアなのでした。

そして、ウィルバーは、一番下の層④がそうであるように、すべてが統合されると、東洋的な思想がしばしばそうであるように、「宇宙自体を自己と見なす」そのような境位(ワンネス)があると考えていたわけでした。

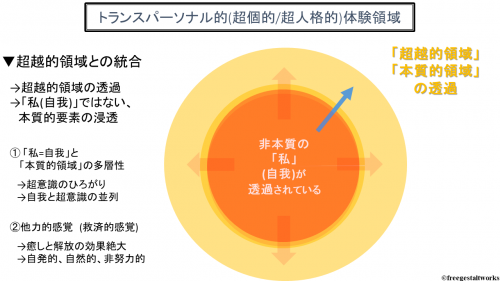

と言っても、実際(現実的)には、統合されたからと言って、上の層自体がすべて消えてなくなってしまうというわけではありません。下のより普遍的な層が、上の層に浸透的に透過し、各層が「垂直的に」統合されている状態が「統合」という意味なのでした。「垂直統合」されている状態です。

具体的に見ていくと、上の図では、オレンジの斜線の左側が「意識や主体」、右側が「無意識や客体・他者」となっています。

例えば、現在の多くの心理療法が、(近代主義的世界観自体そのような立場ですが)健全な「自我」が確立されることをもって、心理的な統合/ゴールであると見なしています。(図の②の層)

というのも、通常多くの場合、私たち現代人は、自分にとって都合のいい「セルフ・イメージ(仮面)」を、自己や自己の主体と見なしています。そして、自分の見たくない部分を抑圧して、それが自分にはないもの(影)のとして生きています。(図の①の層)

「仮面」(偽りの自己像・セルフイメージ)を主体と見なして、「影(シャドー)」を抑圧して生きているという状態です。私たち現代人は、それが当たり前だと思って、大体そのようにして生きています。人生で、誰も「心の統合はこうあるべきだ」と教えてくれない場合、現代社会の自然状態では、そのような心の構えになってしまうからです。

しかし、この「仮面」と「影」の分裂が極端に大きくなっていくと、メンタル的な病気となってしまうのです。鬱や神経症もそのようなことで起こってきます。現在、日本の企業においても、このようなメンタル的な病気が多く生じてしまうのは、決して「脳」ばかりが原因なわけではなく、さらに大元に、このような心の態勢づくりが大きく関係しているのです。

そして、そのような場合に、通常の心理療法では、「仮面」(偽りの自己像・セルフイメージ)だけを主体として、見たくない「影(シャドー)」を抑圧している人々に対して、「影(シャドー)」の部分を意識化し、主体に受け入れさせて、統合させていくことを、治療的なアプローチとしていきます。

私たちの心の中では、偽りの自己像(仮面)を維持するために、自分のものだと認めたくない嫌な感情(欲求)を抑圧することで、「影(シャドー)」が生まれてきます。本人が、この嫌な感情(欲求)を自分のものとして受け入れていくことで、ニセの自己像(仮面)と「影」の境界(区分)が溶け出し、融合し、健全な「自我」主体が確立されてくるというのが、通常の心理療法でのアプローチの考え方となります。(図の②の層)

しかし、別の流派(心身一元論的セラピー)の視点からすると、このような「自我」主体の確立だけでは、統合が不十分(部分的)であると見なされます。なぜなら、そこでは「身体(肉体)」の存在が抑圧され、排除されているからです。(図の②の層/オレンジの斜線の右側)

心身一元論的な心理療法の中では、この身体(肉体)の中にこそ、重要な感情や表現、生の基盤があると考えられているのです。そこでは有機体全体を、全身全霊のひとまとまりの全体性として、主体として生きられることが必要な「統合」だと考えられているのです。(図の③の層)

ところで、このような、心と身体を合わせた「有機体」の全体を主体と見なす心身一元論的な心理療法各派を、ウィルバーは「ケンタウロスの領域」の心理療法であると呼んでいます。「ケンタウロス」とは、半人半馬の神話的存在であり、心理と野生との結合という、この領域の人間の状態をとてもうまく表現しています。その他のケンタウロス的なセラピーとしては、実存主義的なセラピーの各派などもここに位置づけられています。

ところで、ボディワークを重視する心身一元論的な心理療法の多くは、フロイトの弟子のヴィルヘルム・ライヒの理論と実践から出発しています。ライヒは、ゲシュタルト療法の創始者パールズの先生でもありました。そして、ゲシュタルト療法は、ボディワークを主体としたローウェン(ライヒの弟子)のバイオエナジェティックスらとともに、この領域の心理療法に位置づけられているのです。

この位置づけは、有機体全体の生命力や、精神と野生との融合を溢れるように発現させるゲシュタルト療法の性格(位置)を、とてもうまく表現していると思われるものです。

そして、ウィルバーも指摘していることですが、心身一元論的セラピー(ケンタウロスのセラピー)というものは、その体験と統合を充分に深めていくと、隣接したトランスパーソナル(超個的)な領域が自然に開いてくることにもなっているのです。(図の④の層)

マズローが、自己実現のその先に、連続したものとして、自己超越を見出したようにです。

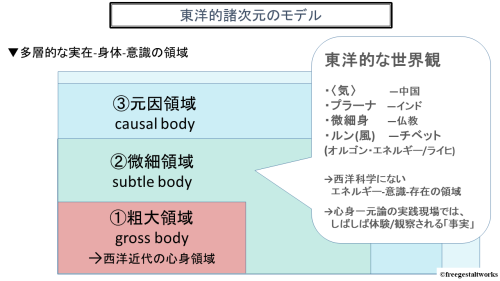

実際、ウィルバーは、次のように、その証拠(事例)として、ゲシュタルト療法でのセッション風景を取り上げてもいるのです。少しわかりずらい文章ですが、見てみましょう。文中に「微細(サトル subtle)」という言葉が出てきますが、これは主流の西洋科学にはありませんが、東洋思想においては古来よりその存在が知られている存在領域のことです(〈気〉やプラーナなど)。ケンタウロスのセラピーにおいては、そういう非西洋的な事態が起こることも指摘しているわけです。

→変性意識状態(ASC)とは何か advanced 編「統合すれば超越する」4.東洋的モデル(諸相)の示唆

また、最初のところは、心身一元論的セラピー(ケンタウロスのセラピー)が、いかに剝き出しの原初的な(野生の)感覚を覚ますかの指摘です。

「自我的、文化的な図式化の被覆を取り除かれた感覚意識そのものが、覚醒時の領域に衝撃的ともいうべき鮮明さと豊かさを持ち込んでくる。さらにここまでくると、感覚意識はもはやただの“植物的”ないし“動物的”なものでも、単に“有機的”なものでもなく、より高次の微細 subtle エネルギーや超個的な諸エネルギーの流入した一種の超感覚的意識になってくる。オーロビンドはいう。『内なる諸感覚を利用して――つまり、感覚力そのものの純粋で……微妙な活動……を用いて――われわれは感覚経験を認識し、周囲の物質的環境の組成に属さない事物の姿やイメージを認識することができる』。

この“超感覚的”意識は、多くのケンタウロス・セラピストによって報告されており(ロジャーズ、パールズほか)、ダイクマンによって論ぜられ、神秘的洞察の初期段階の一つとしても知られているものである(人がケンタウロスのレベルに上昇し、さらにそれを超越するにつれて現れる)。

思うに、実存主義の人々さえ、ときとしてさまざまな“超個的”リアリティ――彼ら自身の言葉である――を直観しはじめることがあるのはこの理由によるものだろう。フッサールもハイデッガーもそろって、しだいに超越的哲学への傾きを強めていった(マルセル、ヤスパース、ティリッヒなどの有神論的実存主義者たちはいうまでもない)。メイ博士自身、「非個的なところから個的なものをへて、超個的な意識次元へ向かう」運動について語っている。

そして、ゲシュタルト・セラピーにおけるフリッツ・パールズの偉大な後継者の一人ジョージ・ブラウンは――なお、パールズ自身、ゲシュタルト・セラピーは純粋な実存主義のセラピーであると認めている――〈今ここ〉への集中というケンタウロス的変換を与えられた個人が、やがて一つの袋小路に突きあたるさまを次のように描写している。

袋小路はさまざまに言い表すことができる。そこには超個的な諸エネルギーがかかわっており、人々は浮遊感、静けさ、平和といったものを口にする。しかし、われわれはそこで無理強いはしない。『けっこうです。つづけて、自分に何が起こっているか報告してください』と答える。そしてときには、そこに何か触れることのできるものがあるかどうかと尋ねる。もしできなければそれでいい。それができた場合、よくある例として何か光が見えはじめる〔真の微細領域〕。これは、超個的段階への動きと考えよいだろう。光が見えると、人々はしばしばそれに向かっていく。すると、戸外に出て、太陽が輝き、緑なす樹々や青い空、白い雲といった美しいものがある。それから、その体験が完了して目を開くと、色彩は前よりも鮮明になり、ものがずっとはっきり見え、知覚力が高まっている〔超感覚的ケンタウロスの意識〕。

その時点で、彼らはもろもろの幻想や病理によってかぶせられていたフィルター〔自我的・メンバーシップ的フィルター〕を切り払ったのだ。こうして見ると、実存的ケンタウロスは単に自我、身体、ペルソナ、影(シャドウ)のより高次の統合であるばかりでなく、同時に、さらに上位にある微細 subtle および超個的諸領域への主要な転換点でもある(スタニスラフ・グロフの研究は、これを強力に裏づけるものであることに注意)。このことは、ケンタウロスの“超感覚的”モードについても、直観、志向性、ヴィジョン・イメージといったその認識プロセスについてもいえることである。それらはすべて、超越と統合を実現したより上位の領域の前ぶれにほかならない」ケン・ウィルバー『アートマン・プロジェクト』吉福伸逸他訳 (春秋社)

(※太字強調・原語補足は引用者)

図表に従うと、さらにより高次な統合的な視点からすると、心身一元論的心理療法においては、外部の環境世界(や他者)の存在が抑圧され、排除されていると見ることができます。(図の③の層/オレンジの斜線の右側)

しかし、変性意識的で、トランスパーソナルな状態では、〈意識〉が、心身一元論的な自己だけに限定されるのではなく、環境世界や他者までも、「自分の主体」「隠されていた本当の自分」であると感じられる体験領域があるのです。〈意識〉そのものに、そういうトランスパーソナル(超個的)な本質があるからです。正確に現象をいうと、〈意識〉が、「粗大 gross 領域」の心身への排他的同一化を離脱し、「微細領域」の心身(微細身 subtle )に同一化する事態が生ずるのです。「チューニング(同調/同一化)」が変わる(帯域が拡がる)のです。そして、「微細 subtle 領域」の心身(微細身)というものは、私たちの知る「物質的時空」に限定されないものなのです。その時、私たちが、どのような「自己」や「時空」を知るかは、日常意識の私たちからでは、とても想像のできない世界です。しかし、そのような世界体験(現象)は、「臨死体験 Near Death Experience 」や「体外離脱体験 Out-of-body experience 」などでは非常によく報告されている状態です。通常の私たちは、「粗大 gross 領域」の「この肉体」に過度に同一化することで「この私」という感覚をつくり出しているのです。

このようにして見ると、さきに引用した「臨死体験者」に、何が起こったかが、少し理解されてくると思います。

「強いショックとともに車がトラックにぶつかったのは、ちょうどそんなときでした。車が止まったので、あたりを見廻すと、奇蹟的に自分がまだ生きていると気づきました。それから驚くべきことがおこりました。めちゃくちゃになった金属のなかに坐っていた私は、自分の身体が形を失って融けはじめるのを感じたのです。私のまわりにいる警官、破損した車体、鉄梃で私を救い出そうとしている人びと、救急車、近くの垣根に咲いている花、そしてテレビのカメラマンなど一切のものと、私は融合しはじめたのです。負傷したと感じ、傷を負ったところがみえてもいましたが、それは自分と何の関係もないと思われました。負傷した部分は、身体以外に多くのものをつつんで急速に拡がっている網状組織のほんの一部分にすぎなかったのです。太陽の光が異常に明るく黄金色に輝き、世界全体が微光を放って燦然たる美しさでした。私は自分をとり巻くドラマの中心にいて至福を感じ、豊かさに満たされ、数日間はそのような状態のまま病院で過ごしました。(中略)自分という存在が、一定の時間内に枠づけられた、限定的な肉体という概念を超えているように感じるのです。自分自身がより大きな、制約されない、創造的な、まさに神聖とも言うべき宇宙の網の目の一部分であるように思うのです」

スタニスラフ・グロフ 山折哲雄訳『魂の航海術』(平凡社) ※太字強調引用者

俗に「ワンネス」「ノンデュアリティ―(非二元)」などと言われますが、真の主体は、「無境界」、他のものと区別がない、宇宙そのものであるという透視的感覚です。また、禅では「無分別の智」と言ったりもしますが、東洋思想では、古来より「悟り」的なものとして語られていた境地とも言えるのです。しかし、これは実際に起こってくることでもあるのです。マズローが取り上げた、「至高体験 peak-experience 」などは、そういう状態でもあるのです。

このようにウィルバーのモデルでは、人格においては、下位部分(図では上の方)の分裂した心理的・自我的要素が統合されると、「主体」が上位の超越的な階層(図では下の方)に統合されていくシステムになっていることが分かると思います。

ただ、これは、上位に行くと、(ホロンのように)より包含するものが大きくなるという意味合いであり、下位の自我的部分(図では上の方)のものが消えてしまう、無用になるという意味合いではありません。

上位の超越的階層(図では下の方)のものが、下位の自我的部分(図では上の方)のものを、包含し、浸透・透過しているのが「統合」であるという意味合いです。

上の二次元的な図表では「垂直統合」されているということであり、3Dで表現すると、超越的階層(図では下の方)のものが、下位の自我的部分(図では上の方)にも透過・浸透しているという絵になります。

実際、上位の超越的階層の方の「意識」が、下位に透過されるようになると、下位の自我的要素は、より自由自在に扱えるようになります。それら内部に分裂が生じたとしても、上位からより統合的・調整的にコントロールすることができるからです。

そして、統合的なトランスパーソナル的なセラピーのプロセスにおいては、実際にそのようなことが、癒しにおいても、能力発揮においても起こってくることなのです。

そのことは、体験者に、大きな自由と解放、癒しの感覚として体験されていくこととなるのです。

それが、最初に引用したマズローの指摘していることでもあるのです。

「至高経験は、厳密な意味で、症状をとり除くという治療効果を持つことができ、また事実もっている。わたくしは少なくとも、神秘的経験あるいは大洋的経験をもつ二つの報告――一つは心理学者から、いま一つは人類学者から――を手にしているが、それらは非常に深いもので、ある種の神経症的徴候をその後永久にとり除くほどである。このような転換経験は、もちろん人間の歴史においては数多く記録されているが、わたくしの知るかぎりでは決して心理学者あるいは精神医学者の注目の的となってはいないのである」(A.マスロー『完全なる人間』上田吉一訳、誠信書房) ※太字強調引用者

「トランスパーソナルな意識」というものは、私たちの誰もが、潜在意識(心の基底部)に持っているものですが、それを顕現させ、充分に自分のもの(自家薬籠中の物)にすることで、私たちの人生は、大きな垂直統合(癒し)と創造性を持つことになるのです。

また、私たちが、あらかじめ、このような心の領域があるということを、知っておくことも、とても重要なことなのです。

現在、世間にあるセラピー(近代主義的心理療法)は、そもそも、その世界観が凡庸で、機械仕掛けで、抑圧的なため、人を決して癒さないことにもなっているからです。

そのようなわけで、このウィルバーの図式に則って、当スペースでは、この心理的システムを「統合すれば、超越する(超脱する/透脱する)」と呼んでいるのてす。

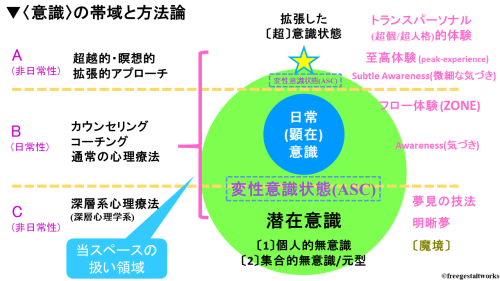

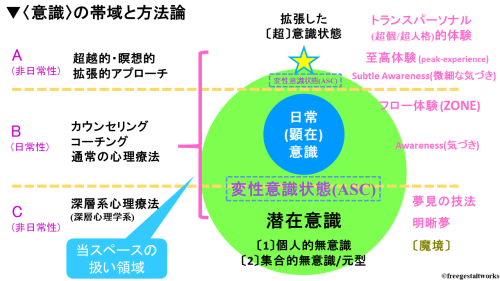

さて、上の図をご覧ください。ここまで、顕在意識(日常意識)、潜在意識、変性意識、遍在意識と、私たちの「心の構造モデル」について見てきました。

ところで、普段、私たちが身近に体験したり学んだりしている、さまざまな心を扱う技法(セラピー、カウンセリング、コーチング等)は、このような心のモデルに即していうと、それぞれ心の或る特定領域にアプローチしている方法論として区分けすることができます。

たとえぱ、図で「B」ゾーンにおいた、コーチングや、カウンセリング(ロジャーズ系)は、主にクライアントの方の顕在意識や日常意識に働きかけていく技法です。心理療法の中でも、行動主義的なアプローチは、顕在意識や日常意識に働きかけていく技法だといえます。

一方、図で「C」ゾーンにある、深層心理学系の心理療法などは、クライアントの方の顕在意識に働きかけると同時に、潜在意識にも働きかけていく技法だといえます。むしろ、そこに重点を置いているともいえます。

上の図で「A」ゾーンにある、「拡張された(超)意識」とした、高次に統合された変性意識状態(ASC)は、伝統的には宗教的な領域が受け持ってきました。少なくとも近代社会では、その存在について無知であったり、懐疑的であったりしたため、それらを直接扱う方法論は存在していませんでした。しかし、1960年代のサイケデリック(意識拡張)の研究や運動以来、その意識領域についての、心理学的理解も少しずつ進んできました。前述のトランスパーソナル(超個的)心理学やケン・ウィルバーの試みなどは、近代心理学モデルと伝統的な宗教モデルを統合しようとした試みだったともいえます。

そして、この状態も、「統合すれば、超越する(超脱する/透脱する)」ことによって、アプローチすることが可能ということでもあるのです。

⑧当スペースの統合的アプローチ 変性意識状態(ASC)と深化/進化型ゲシュタルト療法

さて、当スペースについて、このようなモデルに従ってご説明すると、精神分析由来のゲシュタルト療法(心身一元論的アプローチ)を使う面からも、クライアントの方の顕在意識と潜在意識とを合わせた幅広い領域に働きかけるアプローチとなっています。

また、当スペースの場合は、特に、深化/進化型のゲシュタルト療法ですので、セッションの中で現れる変性意識状態(ASC)を利用する視点からも、クライアントの方の潜在意識/超意識をより活性化させるアプローチとなっているのです。特に、上の図で「A」ゾーンにあるような、「拡張された(超)意識」「トランスパーソナル(超個的)な意識」などの変性意識状態(ASC)を統合的に扱えるという点が、当スペースの、他にない特徴といえます。

というのも、さきのケン・ウィルバーの指摘に見たように、実践の中で、心身一元論的な統合を充分に深く進めていくと、私たちは自然な形で、トランスパーソナルな領域に触れていくことになるからです。ここは、実践的には地続きの形で存在しているものなのです。「統合すれば超脱(超越/透脱)する」ものです。

そして、その変容は、私たちの人格の恒久的な変容となるのです。

そして、変容を通して、このようなトランスパーソナルな領域が充分に心の中で「垂直統合」されてくると、その状態は、普段のこの「自我」「自意識」の背後に、それを透かして、浸透して、トランスパーソナルな「青空のようなひろがり」「遍在意識」を(まばゆく)感じとるような状態でもあります。

あたかも心身の中に〈青空の通り道〉があるような感覚です。

そのような状態に変容していくことで、私たちは、この人生で、虹のように鮮やかなリアリティや創造性を手に入れることができるようになるのです。

そのような状態(領域)を、当スペースでは、「流れる虹のマインドフルネス」と呼んでいるのです。

【ブックガイド】

変性意識状態(ASC)やサイケデリック体験、意識の超越的変容を含めた、より総合的な方法論については、拙著

『流れる虹のマインドフルネス―変性意識と進化するアウェアネス』

および、深遠な変性意識状態(ASC)事例も含んだ

『砂絵Ⅰ 現代的エクスタシィの技法 心理学的手法による意識変容(改訂版)』

をご覧下さい。

ゲシュタルト療法については、基礎から実践までをまとめた総合的解説、

拙著『ゲシュタルト療法 自由と創造のための変容技法』をご覧下さい。