「エンプティ・チェアの技法」は、心理療法の世界においては、ゲシュタルト療法といえば、すぐにエンプティ・チェアの技法が想起されるほどに、ゲシュタルト療法のイメージとなっているものです。また、現在では、カウンセリングやコーチングなどでも、簡易な形でテクニック(チェアワーク)として広く取り入れられたりもしています。

しかし、実は、エンプティ・チェアの技法の効果にはかなり広い幅があります。

浅い効果(単なる視点/ポジションの転換)のレベルから、深い効果(分裂した自我状態の統合 integration)のレベルまで、さまざまなレベルで効果を発揮するものなのです。

そのため、エンプティ・チェアの技法は、その原理(構造)をよく理解することで、深い領域で的確に使っていくことができるようになります。

ところが一方、エンプティ・チェアの技法は、ファシリテーター自身が、クライアントとしての深い体験(変容経験)をもっていないと、その原理(構造)を理解できないようにもなっています。また、使いこなせないようにもなっているのです。

そのため、古典的なゲシュタルト療法の教科書においてさえ、まともな、とるに足る記述がほとんどない、もしくは皆無なことになっているわけです。

また、その解説が難しい本質的な理由は、別にいくつかあります。

まず、ひとつ目は、古典的なゲシュタルト療法の理論は、セッションで実際に起こっている現象(変容過程)に対して、その原理(メカニズム)を、理論的に充分に理解(説明)できていない部分が多いということです。これは、創始者パールズ自身の理解においても同様です。こういうと、心理療法に詳しくない人は意外に思うものです。心理療法を、19世紀型のオーソドックスな科学のようにイメージしているからです。

しかし、心理療法、特に体験的心理療法の現場では、それはよくあることで、普通のことでもあるのです。生命が生きるシステムを、私たちが頭で理解できていなくとも、私たちが生きているのと同様のことです。心は自然に働いているのです。そして、真の心理療法は、生きている心をあつかうものだからです。生きた心が、教科書の記述に回収しつくせないことは、よくわかることと思います。喩えると、生きた音楽(楽曲)が、楽譜の中に回収しつくせないのと同じことです。

そのため、その心理療法の現場で起こっている現象と、その流派が理論的に解釈しているものとが、乖離していることも多いのです。特に、心身の深い次元をあつかえるゲシュタルト療法においては、そのような面が特に多いわけです。

しかし、実践的にファシリテーションする上では、理論的に説明できなくとも、感覚的に「こんな風にアプローチすれば、大体こんな風に効果が出る」ということは経験値的にわかってくるので、無理やり理論化する気にもなれないという人も多いのです。

つまり、理論化することの面倒臭さや、そもそもの科学的概念の貧弱さ(不在)から、精緻な理論がないのです。

二つ目は、エンプティ・チェアの技法で起こっている現象を、精緻に表現する「意識 consciousness」の概念が、正統的・古典的な西洋の概念にはないということです。

そのため、理論化が難しいということなのです。

そして、その現象の本質的な機構(仕組み)を理解するには、私たち現代日本人が、(凡庸な)学校教育で教えられているような西洋近代主義にはない、「意識 consciousness」の側面(能力)を理解できなければならないのです。

これは、後の時代の(西洋的には非正統な)トランスパーソナル心理学の視点などから見ると、理解されることでもあるのです。

そして、そのようなレベルで理解ができるようになると、エンプティ・チェアの技法が、単なる心理療法の一技法ではなく、人類の「意識 consciousness」の秘密を開示し解放する、非常に稀な、無限の可能性をもった実践技法(方法論)であることを理解できるようになるのです。

そして、プロセスワークのA.ミンデルが気づいたように、「シャーマニズム」などとも、本質的に通じたものであることを理解できるようになるのです。

そのため、ここでは、凡庸な教科書的ゲシュタルト療法の中途半端な引き写しではなく、セッションの本質的実態を踏まえて、かつ、古今東西の心理学/哲学/思想の知見も総合して、実際に、何が起こっているのかを説明していきたいと思います。

実践者が実践するうえでの「構造的な本質」を念頭において、書いておきたいと思います。

ただ、前段でも指摘したように、エンプティ・チェアの技法は、本人が深い体験をしていないと、理解が難しいものです。

また、誰のエンプティ・チェアの技法でもよいというわけではありません。

ファシリテーターのレベル(スキル)もありますし、クライアントの方のレベル(習熟度)もあります。

これは、体験的心理療法全般についても言えることですが、本質的体験抜きで、本だけ読んでわかる類のものではないからです。

さて、ところで、エンプティ・チェアの技法は、セッションの中の、さまざまな場面において利用でき、効果を発揮するものとなっています。一番、多く使用される方法は、誰か実在の人物を、エンプティ・チェアに置いてみて、(そこに居ると仮定して)その人物に、語りかけ、伝いたいことを伝えるというものです。また、相手になってみて、その気持ちを探ってみるという、形のものです。では、この手法の、原理的な意味合いを少し見ていきましょう。

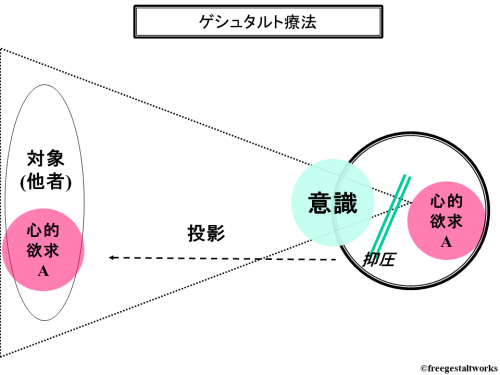

さて、フロイトの精神分析において、「投影 projection」といえば、自分(自我 ego)が心理的に認めたくない欲求や感情を抑圧し、他人(外部世界の他者)に投げ込む/映し出す心理システムを意味しています。

これは「防衛機制」と言われています。自我 ego は、自分にとって不愉快なものを認めないことで、自分を守っているからです。ちなみに、精神分析でいう自我 egoとは、通俗的なイメージでの「自我」「自意識」という意味ではありません。大部分が、無意識 unconsciousnessの存在です。それが重要なポイントです。

「この嫌な悪い感情(欲求)は、私のものではなく、あの人のものだ」と感じることによって(正確にはその嫌な感情を感じないことによって)、私たちは自分の自我(通俗的な意味での)や「セルフ・イメージ」を守ることができるからです。これは、私たち人類誰もが、100%行なっていることです。

興味深い点は、私たちの嫌な感情(欲求)というものは、抑圧して、潜在意識(無意識)に押し込んでも、消えてしまうのではなく、それを投影しやすい他者を見つけて、そこに映し出されてしまうという点です。私たちは自分の感情(欲求)から逃げることはできないのです(エネルギー保存の法則)。潜在意識が逃がさないようにしているのです。だから、自分の感情というものは、ニーチェが指摘するように自分の使命として現れてくるということなのです。

さて、私たちが、嫌だと思って抑圧した感情(欲求)は、私たちにとって、いわば「影(シャドー)」です。意識(顕在意識)にはのぼらないけれど、背後(潜在意識/無意識)には常に潜んでいる存在です。「影(シャドー)」を背後に隠しつつも、私たちが「これが私だ」と信じている「善きセルフ・イメージ」は、いわば「仮面」です。なので、私たちは、皆、程度の違いはあるけれど、「仮面」と「影(シャドー)」に分裂している存在なのです。ただ、これは、フロイトのいう自我 egoが生み出すことでもあるのです。

「あの人はなんかすごく嫌な人」「あの人は生理的に受けつけない」と過度に強く感じる時、必ず「投影 projection」が起こっています。私たちは、自分の内にある自分の受け入れたくない感情(欲求)、認めたくない欲求(感情)を、その人に「投影」しているのです。「私は、あんな邪悪な感情(欲求)はまったく持っていない!」「あんな邪悪な感情(欲求)を持っているのは、(私ではない)あの嫌な人だ!」という風になっているわけです。本当は、その一見邪悪に見える感情は、自分の隠された感情なのに、それを抑圧し、自分から切り離し、他者のものとしているわけです。そして、そのことで、その感情を「自分のもの」と受け入れる苦痛(恐れ)から守られているわけです。自分の心地良いセルフ・イメージが守られるわけです(「私はいい人で、あの人は悪い人」)。しかし、そのように作為的で制限的なセルフ・イメージ(仮面/ニセの自己像)に同一化することで、私たちは、心の底では苦しい葛藤を抱えることになります。苦痛の大きい対人関係や生きづらさを持つことにもなってしまっているわけです。

そして、何よりも、「悪い嫌な感情(欲求)」として抑圧しているものは、実は悪いものでもなんでもないものなのです。家庭環境や教育により、勝手に植え付けられた価値感情であり、そのことで、自分を制限して、縛りつけ、生きづらくしているだけのものなのです。なので、これもニーチェが語ることですが、それを正しく受け入れられると、それは大きな変容を迎えるのです。

そのため、この「仮面」と「影(シャドー)」の分裂や、「投影 projection」を癒していくことは、私たちの大きな心理的統合と変容になっていくことになるのです。

ゲシュタルト療法の創始者フリッツ・パールズは、「投影 projection」を神経症メカニズムのひとつに位置づけています。

ところで、人類のほとんどは、この真実を知らない無明の中で一生を終えます。「投影 projection」は、知識や頭でわかったつもりもなってもなんの意味のないものです。意識や思考では、それを何も変えることはできないからです。無意識 unconsciousness 的現象(潜在意識的現象)だからです。しかし、この現象を、意識で目の当たりにとらえ、それを変容させることが、エンプティ・チェアの技法においては可能となります。それは、私たちを、決定的な「真実の世界」に送り込むことになります。あたかも、映画『マトリックス』において、目に見えている信じていた世界が、捏造された「幻想」であると、まざまざと体験的に知ってしまうのと似た事態です。それは、本だけ読んでわかったつもりになるのとは、まったく別次元の、真の現実体験となるのです。現在の人類は、本だけ読んで、また頭で考えて何かがわかるという妄想に憑りつかれていますが、その現象(症状)自体が、進化の行き止まり dead end ということにも気づけていません。エンプティ・チェアの技法は、そういう妄想を解毒するのに、とても、というより唯一の効果的な技法となっているのです。

→映画『マトリックス』のメタファー(暗喩) 残像としての世界

ところで、前提として、もう少し普遍的・一般的な話をしておきますと、上のような「抑圧した感情(欲求)」に限定しなくとも、私たちは一般に、外部の世界(他者)を知覚でとらえようする時は、無意識的に、自分の身体(心身)要素を外部の世界に「投影」して、物事を把握しようとしています。

後に、「暗黙知 tacit knowledge 」というコンセプトで有名になる科学哲学者のマイケル・ポランニーは、私たちが対象世界をとらえる際の、身体知の投影(投射)についてさまざまな考察をめぐらしています。そのアイディアは、フランスの重要な哲学者メルロ=ポンティの身体論などからインスパイアされたものです。

「画家は、その身体を世界に貸すことによって、世界を絵に変える。この化体を理解するためには、(中略)視覚と運動との撚糸であるような身体を取りもどさなくてはならない」

「私の身体は(中略)、自分のまわりに物を集めるのだが、それらの物はいわば身体そのものの付属品か延長であって、その肉のうちに象嵌され、言葉の全き意味での身体の一部をなしている。したがって、世界は、ほかならぬ身体という生地で仕立てられていることになるのだ」

「世界は、もはや画家の前に表象されてあるのではない。言わば〈見えるもの〉が焦点を得、自己に到来することによって、むしろ画家の方が物のあいだから生まれてくるのだ。そして最後に、画像が経験的事物のなかの何ものかにかかわるとすれば、それは画像そのものがまず「自己形象化的」(autofiguratif)だからにほかならない」

(メルロ=ポンティ『眼と精神』木田元他訳、みすず書房)

上の引用は、画家が創作活動の中で、「身体感覚」を外界に投影して、風景(対象)をとらえ(体内化し)、別にアウトプット(外在化)する様子を比喩的に描いた言葉ですが、私たちは、通常、潜在意識も含めた身体の全体で、世界や他人に関わり、それを把握しようとしているわけです。そのため、フロイトのいう抑圧したものの「投影」なども、その生体システム(機構、レール)の上に乗っかって、起こっているわけです。多くの場合、私たちは、客観的に、ニュートラル(中立的)に、外部世界をとらえているわけでは決して無いのです。

私たちが、他人や外界を、ニュートラル(中立的)に、客観的にとらえられるようになるのは、ある程度、自分の心的「投影」の歪みが解決された後での話です。精神分析でいう「投影の取り戻し」、ゲシュタルト療法的には「統合」です。ゲシュタルト療法では、「未完了のゲシュタルト/体験」がなくなったら、私たちは「物事をありのままに」とらえられると言います。それまでは、自分の歪んだ欲求(感情)を「投影」して、他者や外部世界を体験していると思ってよいのです。

さて、エンプティ・チェアの技法は、この「投影 projection」の原理を応用したものになっています。そして、その「投影」の歪みを取り去るため(分裂を統合するため)の技法となっているのです。

②技法と手順

エンプティ・チェア(空の椅子)の技法は、クライアントの方とセッションを進めるなかで、クライアントの方にとって、「或る人物との関係性」が重要なテーマであると感じられた時、また、強い感情的な価値(付加エネルギー)を有していると判断された場合に、まずは提案される技法のひとつです。

特に、或る人物に嫌悪や悪感情を持っている場合は、特に、有効な技法となります。

なぜなら、そういう場合、クライアントの方の中に、「仮面」と「影(シャドー)」の強い分裂が生じており、「投影 projection」が起こっているからです。

(1)まず、クライアントの方に、空いている椅子や座布団の上に、その対象の人(人物)が居ると仮定してもらいます。

(2)次に、その人に、言いたい事を伝えてもらいます。

さて、簡単に書きましたが、「架空の劇」にもかかわらず、このようなこと自体が、クライアントの方にとって、心の負担となる場合もあるので、丁寧で慎重なやり取りが必要となることがあります。

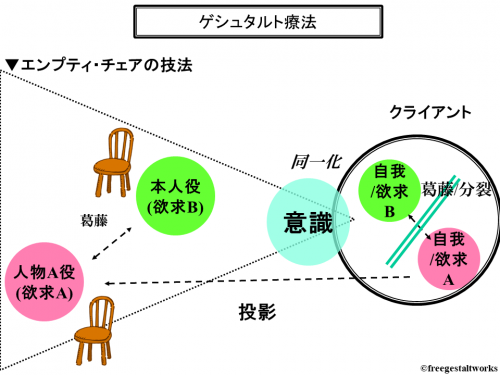

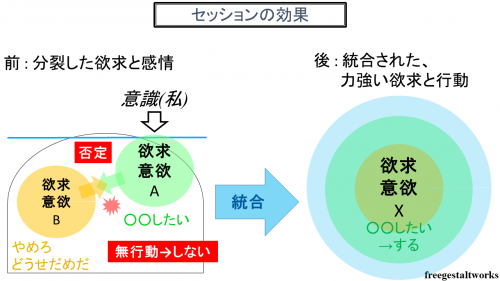

というのも、この原理は、上の図のようになっているからです。

つまり、椅子に置かれた「その人物」とは、実はクライアントの方の中に存在している、抑圧された心の内容(感情/欲求/自我状態)が投影されたものだからです。言い換えると、心の内容(感情/欲求/自我状態)そのものの化身だからです。

仮に「人物A」を置いた場合、そこに、クライアントの方が見ているのは、人物Aに投影している「自分の抑圧している感情(欲求)A/自我状態A」そのものの姿だからです。(本人は、それに気づかず、そこに人物A本人を、見ていると思っていますが…)

だから、強い恐れや抵抗、拒否反応が出てしまうこともあるのです。

(クライアントの方の病態水準や健康度を、よくよく注意深く見ていく必要があるのです。 トラウマが強い場合など、かえって、逆効果になってしまう場合もあるからです)

そして、この場合、そこに見ている人物A(=抑圧している「影/欲求(感情)A」)との反発・葛藤構造によって、今度は、自分の中のアンチAの部分=「仮面/欲求(感情)B/自我状態B」がとても強くなっていくという事態が生じているのです。

意識が、自分を、より逆側の「仮面/欲求(感情)B/自我状態B」そのものとして感じていく(同一化していく)という事態が起きているのです。

目の前に、抑圧された「影/欲求(感情)A/自我状態A」が投影されているので、自分の中の「仮面/欲求(感情)B/自我状態B」がより強く増幅されて、前面に出てきて、意識を占有してしまうのです。

ポイントは、ここです。

「影/欲求(感情)A/自我状態A」と「仮面/欲求(感情)B/自我状態B」との対立構造(=カップリング/非対称性/葛藤)のなかで、こちら側(クライアント)の主体(「私」の感覚)は、逆側の「欲求(感情)B/自我状態B」に占領/占拠されてしまうということなのです。

これが「投影 projection」の姿(構造)です。

また、その原因としての「仮面」と「影(シャドー)」の対立構造です。

これは、エンプティ・チェアの技法の中で、わかりやすく劇的に現れていますが、実は、普段の生活においても同じことが起こっているのです。

私たちは普段、自分を「完全な(十全な/全体の/本当の)自分」だと思ってますが、実は、人間関係の「投影」とともに、自分の中の「部分的な自我状態」のひとつに、いわば「自我状態(感情/欲求)B」に同一化している存在でしかないのです。「半分の存在」もしくは「カケラの存在」でしかないのです。

そして、「この私」とは、つねに「仮面」にすぎないものあり、つねに背後に「影(シャドー)」を持っている存在であるということなのです。

(このように、自分を、部分的な自我状態に同一化してしまうことを、伝統的インドの瞑想哲学世界では「排他的同一化」と呼んでいました(シュリ・オーロビンド)。トランスパーソナル心理学(インテグラル心理学)のケン・ウィルバーが使うこの言葉は、このインド思想を借用したものです)

この部分的自我状態を、それぞれ切り分けて、「シャドー/影」でさえ生々しく感覚的・実感的に体験(同一化)できるということ、「仮面」から脱同一化できるということが、エンプティ・チェアの技法の核心なのです。ここを理解して、セッションの中で実現できないと、形だけ、クライアントの方に椅子を移ってもらっても、葛藤を抱えたまま、椅子を移りつづけることになり、効果のないセッションになってしまうのです。

クライアントの方は、「なんかモヤモヤしたものが残った」ということになってしまうのです。

逆の言い方をすると、この「仮面と影の癒着状態」が、普段の日常生活の人間関係のなかでも、私たちが苦しんだり、不自由(葛藤的)になってしまう理由(構造)なのです。

実は、普段の生活の中でも、私たちは、目の前の実在する、本当の他人(例えば、会社の上司)に苦しめられているのではありません。別に、実際に物理的に苦痛を与えられている(殴られている)わけではないからです。

私たちは、その人に投影している「影(シャドー)」、自分の中の「自我状態(感情/欲求)の対立構造(葛藤/分裂/非対称性)」に囚われて、苦しめられているのです。だから、同じパワハラ上司の下でも、病んでしまう部下もいれば、全然平気な部下もいるのです。

世間によく見られる、加害者と被害者のカップリング、攻撃者と被攻撃者とのカップリングも、心の非対称的な分裂葛藤構造(「影(シャドー)」と「仮面」)として、私たちの心の中に、元々存在しているものなのです。ゲシュタルト療法でいう「トップドッグ(超自我)とアンダードッグ(下位自我)の葛藤」として、心の中に、元々存在しているものなのです。

私たちは、外部の他人に、「影(シャドー)」を「投影」しているだけなのです。

そのため、これを解消(統合)していくには、無意識 unconsciousnessの中にある、自我状態の葛藤や、それぞれの自我状態の欲求(感情)を充分に感じとり、その相互抑圧にある緊張(苦痛)を解放し、緊張緩和(流動化)させることが必要なのです。

そのためには、この相互抑圧の中で、強く緊張している「感情(欲求)エネルギー」を解放していくことが一番必要なことなのです。

しかし、そのやり方(方法・技法)は、実はシンプルなことなことでもあるのです。

現在の人類は、劣化しきっているがゆえに、そのシンプルなことができないのです。

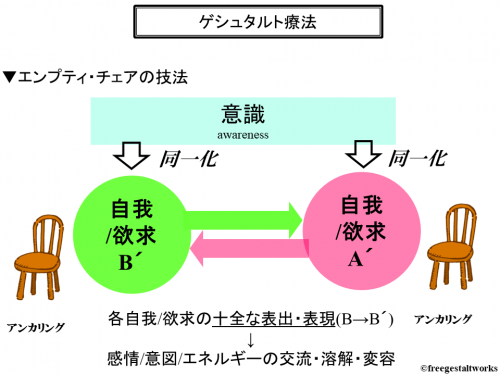

方法(手順)としては、まずは、どちらか今、強く同一化しているその自我状態の感情(欲求)を充分に体験し、表出・表現しきっていくということからはじめると良いのです。放出しきるということなのです。

ただ、ワークで必要となる、この「しきる/やりきる」ということが、実は、一般にはイメージしにくいことなのです。なぜなら、私たちは、この人生の中で「何かをやりきる/やり尽くす」という体験をほとんど(まったく)してこなかったからです。教育とは、その子が本当にやりたいことを妨害することで成り立っています。

だから、私たちは、普段、いつも、「中途半端に止める」ことばかりを学んできたからです。

非日常空間のワークの中では、この「表現しきる」「放出しきる」「感じきる」という体験をすることになっているのです。そして、それが途方もない価値を生むものなのです。

たとえば、今、同一化している自我状態Bになった場合は、そこで体験している感情体験を、まずは自身として体験していくことです。次に、その感情(欲求)を、メッセージとして、十分に感じ尽くし・体験し、余すところなく、相手の人物(自我状態A)に向けて表出し、表現し、伝えきるということなのです。

不安、恐れ、願望など普段抑圧して排除している「あらゆる感情」に細かく気づき、精査し、体験し、表現しきることなのです。しかし、普段、私たちは、自分の「あらゆる感情(欲求)」を感じきることや受け入れることを、「つねに」抑圧しています。なるべく感じない感じないようにして生きています。

「あらゆる感情(欲求)」という場合、その人が受け入れたくない感情(欲求)も沢山含まれているからです。

そのため、初期のワークでは、そこがとても難しいポイントとなるのです。まず普通、人は自分のことを何も感じないようにしているからです(実際、抑圧して何も感じられていないのです)。

充分に「感じきる」「表現しきる」「放出しきる」ことを行なうことで、仮面/自我状態B/感情(欲求)Bの十全な存在体験、表現となり、充溢した存在状態を導くことになるのです。

そして、仮面として自我が、ネガティブだと感じていること(不安や恐れ)が充分に体験されてくると、そのことで、抑圧された緊張エネルギーが弛緩し、放出され、強い抑圧が弛みだすのです。

重要なのは、「充分に自身で感じ、体験し、伝えきる」ということです。それが、欲求不満の言えない(抑圧した)感情(欲求)を解放し、完了させることにつながるのです。

また、「相手に向かって」という関係性のベクトルもとても重要な点です。

この場合の「相手」とは、「相手」とはいうものの、相手方の自我状態のことです。

各自我状態は、相手の自我状態への愛憎(反発/相互抑圧)によって生み出されているものであり、相手方への反感(対立欲求/感情)によってこそ、分裂が成り立っているものだからです。

そのため、この分裂を統合するためには、あくまでも「相手方への欲求(感情)伝達/反発/愛憎/コンタクト(接触)」が体感され、解放されることが必要だからです。

特に、序盤では、嫌悪や対立感情は重要であり、そこが解放されないと、融和は起こらないのです。

だから、世間でよく見かける「予定調和的なワーク」は、真の解放を起こせないのです。

むしろ、実質は、「表面的な調和(ニセの統合」を見せかけることで、かえって、抑圧をつくり出してしまっているのです。

また、もし、ここで、 「自我状態B」に充分なりきれていなくて(同一化できていなくて)、そのBがもっている感情(欲求)が充分に体験・表現されない場合は、「自我状態B」は「B」ではなく、「自我状態B(-A)」のように、「Aの存在に少し侵襲されているB」という、葛藤を含んだままの中途半端な状態にとどまってしまうのです。これでは、普段の日常生活での自我状態と何ら変わることはありません。

ワークのはじめの段階では、自我状態AとBは、ある程度、癒着してたり、相互侵害(相互拘束)していますが、充分に表現・表出しているうちに、だんだんと流動化がはじまり、相互拘束状態が外れ、各椅子に自我状態AとBとが、鮮明に分かれていきます。

ただ、それでも、「自我状態B(-A)」のような状態が続くとしたら、感度や表出が中途半端で、放出の強度が足りないのです。だから、「自我状態B」の十全な存在状態/体験にならないのです。そうなると、葛藤状態(相互抑圧)を脱出することはできないのです。

世間のワークでは、この段階の中途半端な表現をしている人が、非常に多くいます。

そのため、根っこから葛藤を引き抜くということに至らないのです。

次の段階に見るように、物理的に椅子を移ってみても、葛藤状態を持ったまま席を移ることになり、自我状態を鮮明にほどいて分けることにならないのです。椅子を移っても、自我状態がキッチリ入れ替わること(スイッチすること)が起きてこないのです。

多くの場合、各自我状態は、深い葛藤/相互抑圧状態にあるので、一回のその役 roleの表現(ターン)で、100%表現できなくて当然なのですが(それでよいのですが)、そのクライアントの方が普段表現できている以上のレベルで、「自我状態B」を表現することが必要なのです。そうでないと、ワークをすることの意味がありません。日常生活以上の体験領域/解放領域に入っていけないからです。

さて、通常、ワークでは、本人役から、(この例の場合だと)「自我状態B」に同一化している状態から、はじまることになります。

その際は、クライアントの方(自我状態B)が、まずは、相手の人に感じているあらゆる感情(主観的体験)を充分に感じとることからスタートします。

自分がどんなプレッシャー、圧迫感、不安、怒り、怖れ、願望、期待、要求、憎しみ、羨望、嫉妬等々を、感じていくことからスタートします。

最初の段階では、葛藤的な混乱があるので、複数の感情(欲求)が錯綜していますが、その前景(手前)の感情(欲求)から丁寧に十分に表出していきます。

表出しているうちに、その下の層から、別の感情(欲求)が湧き出してくるので、そのようにして、次から次へ湧いて変わっていくすべての感情(欲求)を感じていきます。また、(なるべく)相手方に表現し、伝えていきます。

普段の生活では十分感じていないような気持ち(感情)を充分に感じて、普段決して言わないような事柄を、「普段より多く表現すること」がポイントです。

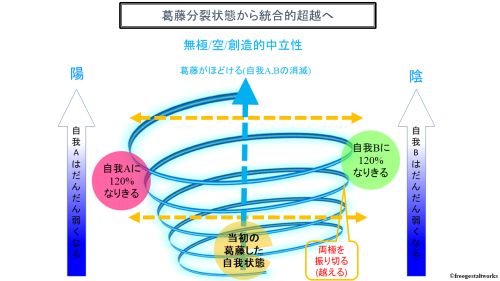

それが120%充分にできると(その感情エネルギーが抜けて)、葛藤の力学はバランスをとるのでに、「陰極まれば陽が生ずる」の原理で、今度は、葛藤の相手方(逆側)にあった「自我状態A」が、自然に、反転して、前景に浮上してくるということが起こってくるのです。

初心者のファシリテーターが失敗しがちなのは、この点です。

「自我状態B」の方の欲求(感情)エネルギーが充分放出しきってないのに(葛藤が充分に減っていないのに/ほどけていないのに)、クライアントの方に椅子を移ってもらうということをしてしまうのです。

そうすると、クライアントの方は、別の椅子に、元の自我状態Bとの強い葛藤状態をもったまま移ることになるので、各椅子に各自我状態を鮮明に分けるという、この技法の肝心の仕掛け(ギミック)が成立しないことになるのです。

クライアントの方も、椅子を移った後も、相手方の気持ち=自我状態Aに、充分に混じりけなくコンタクト(接触)/同一化することができずに、モヤモヤした気持ちになるという事態になってしまうのです。

なので、ワーク中は、クライアントの方が、片方の自我状態の感情(欲求)を十分に吐き出しているかを、刻々見届けていないといけないのです。

前にもふれたようにも、大概のクライアントの方は、「感情を出し切る」という人生経験をしたことがないので、中途半端な表現が終わっている場合が多いのです。

③役割交替(ロール・スイッチ)

さて、本人役の言いたいこと、伝えたいことを充分に表現しきったと確認が取れたら、次に、クライアントの方に、本人役の椅子(B)から、Aさんの椅子(位置)に移動してもらいます。

すると、さきまでに、自我状態B/感情(欲求)Bが充分に表出されて、エネルギーが抜けていた場合は、クライアントの方の意識 consciousnessは、すぐに、相手方(逆側)に投影していた自我状態A/感情(欲求)Aを感じ出します(同一化します)。そのものになります。

ただ、投影していた自我状態A/感情(欲求)Aは、普段抑圧し、禁忌していた感情(欲求)/シャドーなので、感じるまで、少し時間が必要な場合が多いです。

不慣れということが第一ですが、本人も抵抗して感じないようにする場合もあるからです。

まずは、丁寧にじっくり時間をかけて、自我状態A/感情(欲求)Aを感じていきます。

この際、重要なのは「頭で考えない」ことです。

「すぐに言葉にしない」ことも重要です。

言語化は、表層的な次元なので、あまり、クライアントの方を急かすと、微細な感情(欲求)が見失われてしまう危険もあります。

ワークでは、感情(欲求)を感じることが核心的なことなので、表層的な思考で辻褄の合った答えを出さないようにすることです。

頭で考えると辻島が合ってない、非合理的な感情(欲求)でもよいので、その自我状態の底から湧いている感情(欲求)をキャッチすることです。

パールズのいう「思考を離れ、感覚になれ」です。

また、さきまでに、自我状態B/感情(欲求)Bが充分に表現されきれず、中途半端な状態で移った場合は、Bの要素を、Aの椅子(位置)に持ち込んでしまうため、自我状態A/感情(欲求)Aを充分に感じられない、充分同一化できないということになります。ノイジーな「自我状態A(-B)」の状態です。

さて、上に、「さきまでに、自我状態B/感情(欲求)Bが充分に表現されていた場合は、すぐに、相手方(逆側)に投影していた自我状態A/感情(欲求)Aを感じ出す」と書きましたが、これは、自我状態とは、相互抑圧状態にあるため、「片方が弛むと、もう片方も弛む」という相互的な構造に由来します。

葛藤している自我状態は、双子のような存在なので、数学の等式のように、左辺と右辺とは、同じように状態が変化するという法則があるのです。

つまり、クライアントの方が、自我状態B/感情(欲求)Bを充分に表現していたその裏側で、実は、自我状態A/感情(欲求)Aの方も、自我状態Bから解放されていくという事態が起こっていたのでした。そのため、椅子を移った時(ロール・スイッチした時)、すぐに、純度の高い自我状態A/感情(欲求)Aに同一化することが可能になったのです。

そして、このような、普段投影していた自我状態A/感情(欲求)への同一化を通して、クライアントの方は、普段は抑圧/分裂/投影していて、その意図をうかがい知ることのできなかった自我状態A/感情(欲求)A、つまり「影(シャドー)」側の深い欲求(感情)を体験し、感じとることができるようになるのです。

そして、実際に、純度の高い自我状態A/感情(欲求)Aに同一化できると、クライアントの方は、「解放されたスッキリした気分」「晴れ晴れとした気分」「弛緩した感覚」をどこか身体的に感じます。それが、表向きの感情(欲求)が「悲しみ」「怒り」「嬉しさ」とさまざまなタイプだとしても、その本質(底)には、今まで抑えられていたものの「解放された気分」があるのです。なぜなら、それらの自我状態A/感情(欲求)A、「影(シャドー)」は、長く抑えつけられ、切り離され、クライアントの方の意識が体験できなかった感情(欲求)だからです。それがまざまざと体験され、感じられているために、クライアントの方は、どこか深いところで(身体で)、「解放された気分」「弛緩した感覚」「ホッとした感覚」「安堵感」を持つのです。そして、「悲しみ」「怒り」「嬉しさ」等を解き放っていくのです。

そして、このようなことは、普段の人生では、決して起こらない事柄なのです。

なぜなら、「影(シャドー)」は、嫌な、嫌悪や怖れであるから、私たちの自我は、抑圧しているからです。

しかしながら、実際に、「影(シャドー)」そのものになってみて、それを充分に感じ、体験し、表現していくと、解放感と喜びが生まれ、「影(シャドー)」が全然、嫌なものでも恐ろしいものでもないことに、人は気づいていくのです。

むしろ、その自我状態の、智慧や力、アドバイスやサポートをもって、自分に教えてくれ、介入し、守ってくれていた存在であったと気づくことになるのです。

恐ろしい姿は、普段の自分の側(仮面)から見た、幻だったと気づくのです。

「影(シャドー)」は、心の大切な一部、仲間、自分自身だとわかるのです。

ワークの実際テクニックとしては、「影(シャドー)」側の自我状態/感情(欲求)に同一化して、感じとっていくことに、時間を多くかけることが必要です。意識的に、時間的な配分(比率)を多くするということです。

「影(シャドー)」側の自我状態は、人生でずっと抑圧され、切り離されていたものなので、クライアントの方が、生きられてこなかった人格(自我状態)だからです。縮こまって、その生命を開花させていないからです。感覚に馴染んで、慣れていくためにも、時間が必要なのです。

この「影(シャドー)」側の人格(自我状態)を充分に深く味わえる時間をとってあげることが、技法的には重要なポイントとなります。

この重要性がわからないファシリテーターは、ここでも浅いアプローチで終わってしまいます。

そうなると、クライアントの方が、せっかく、普段の人生で目にしない「影(シャドー)」を体験しているのに、充分に解放・定着しないまま通り過ぎてしまうということになってしまうのです。

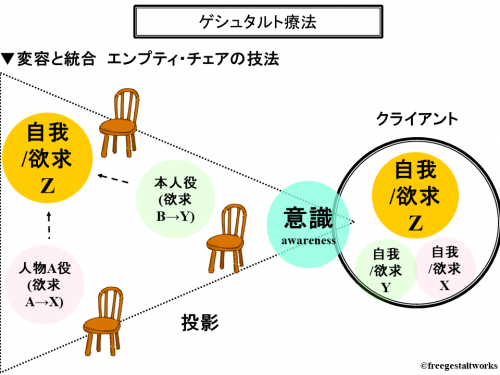

さて、以上のように、各自我状態がきちんと切り分けられて、純度高く体験されると、クライアントの方が苦しんでいた葛藤状態がほどけていくという事態が進展してくるのです。

そのため、ファシリテーターは、各ステップの中で、クライアントの方がそれぞれの役(自我状態)の時に、充分に(混じり気なく)、その自我状態/感情(欲求)に深く同一化できているか、表現し尽くせているかを、きちんと確認していかなければならないのです。

その際、身体的な弛緩(反応)のシグナルなどを見逃さないようにしないといけないのです。

また、もし、そのように進展しない場合は、まったく別の要素の心的内容(自我状態)が、そこに混ざり込んでいる可能性もあるので、場合により、「別のアプローチ(そのⅡ) 葛藤解決」を導入しないといけないのです。

そして、実際のセッションでは、そういう場合の方が多いのです。

私たちの心というものは、深く複雑に絡まり、こんがらがっているものだからです。

一部のセラピーにあるような、簡易な出来合いのフォーマットを使って、なんとかできるような、単純なものではないのです。

④役割交替の繰り返し ―各自我状態の変容

さて、以上のように、相手方の椅子を移るということを何度も繰り返していきます。

この役割交替を、何度か繰り返します。自分になったり相手になったり、自分になったり相手になったりを、何度も繰り返すのです。

そうすると、片方ずつ欲求(感情)エネルギーを抜いていく要領で、ワークは進み、だんだんと相互できつく相手を抑圧していた両方の自我状態が弛んできます。葛藤が弛んで、なくなっていきます。

葛藤が弛まると、私たちはさらに、より純度高くその個々の自我状態に同一化できるようになるので、その自我状態単体でのその内奥の欲求(感情)エネルギーが解放されていくことになります。

相乗効果的に、葛藤は弛み、消滅していくこととなるのです。

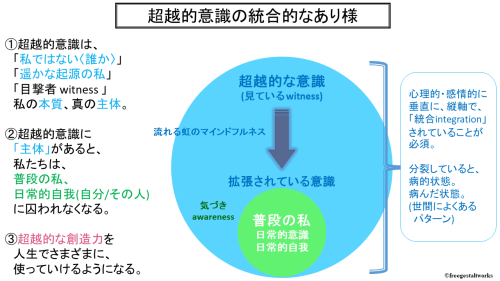

また、ここで、注目しておくと良いのは、「意識 consciousness」の性質についてです。

果たして、椅子を代わるたびに、各自我状態に同一化する「意識 consciousness」とは、何なのかということです。

各自我状態にそれぞれ同一化している時、私たちが体験している「自意識」とは「一人称の〈私〉」です。

これは、私たちが普通に持っている、「通俗的な意識」のイメージです。

しかし、ワークのなかでの、各自我状態とは、別の存在です。

つまり、別の中身(自我/人格)を体験しつつ、「一人称の〈私〉」の主観を同じように感じているということです。

これは、どういうことでしょうか?

つまり、「意識 consciousness」それ自体は、「非人称の存在」なのだということなのです。

西洋の哲学で、「意識 consciousness」の本質を追求した現象学 Phänomenologieは、この点に少し気づいていました。

そして、「超越論的」「超越的」「非措定的意識」というような言葉で、その一側面を記述したのでした(フッサール、サルトル)。その事態にかすったのでした。

しかし、彼らは、その点をあまり重視しなかったため、その点が焦点化されることはありませんでした(感覚的に、その重要性がよくわからなかったからでしょう)。

ところが、インドの瞑想哲学では、まさに、その次元の「意識 consciousness」が問題となり、重視されるのです。

インドの瞑想でいうサマーディー(三昧)では、「意識 consciousness」の諸次元は、実在の諸次元だからです。

前に、シュリ・オーロビンドの「排他的同一化」という言葉を前に引きましたが、ワークにおいても、日常生活においても、各自我状態にそれぞれ同一化している状態は、「排他的同一化」している状態です。

しかし、何にも同一化しておらず、「非人称」状態の「意識 consciousness」が現れている時、それが「目撃者 witness」と呼ばれる状態なのです。

「〈私〉ではなく、〈誰でもない存在〉として視ている」ということが起こるのです。

これは、インドの瞑想では、重視されている状態です。

各自我状態と、それらがときどきに同一化している「意識 consciousness」とは、どのようになっているかについて、一旦、そのようにイメージしておくと良いのです。

※ちなみに、この点は、西洋的には感覚的にも理解が難しい点で、東洋人である私たちが、シャーマニズム的感覚とともに、オリジナルの彼らより、深く超越的なワークができる点でもあるのです。

さて、そのようなメタ的な「意識 consciousness」が、各自我状態を交互に横断的に体験するため、両方の自我状態A・Bの間に、意図(情報)の流通/融合がつくりだされることになるのです。

相手の自我状態に対して、感情(欲求)的融合が生まれ出すのです。

意図(情報)と感情(欲求)エネルギーが交流しはじめ、水平的で、対称性が生まれだすことになるのです。

この場合、知的な整合性は、不要です。たとえ、対話がなされていても、本質的なものではありません。

非対称性とは交換不可能性、「私は私。あなたはあなた」の分裂状態です。

対称性とは交換可能性、「私はあなた。あなたは私」の統合状態です。

ワークの中では、「さっき向こうの役 roleで感じたことを、こっちでも、別の形で感じている」という主観的印象を持ちます。

ところで、役割交替を、何回も繰り返す必要性があるのは、硬化した相互抑圧をほどく/溶かすには、丁寧に片方ずつ、少しずつ筋肉を弛め、エネルギーを流すしかないからです。

それは、「2箇所で固く留められているネジ」を弛めるのと同じ要領です。片方を少し弛めるともう片方が弛めやすくなります。その片方を弛めると元の片方がさらに弛めやすくなります。この交互の繰り返し(行ったり来たり)で相互抑圧がほどけていくのです。

その葛藤状態の中に封じ込められている感情・欲求・認知・信念の「もつれた塊」は、生涯に渡って固形化されてきたので、それをほどく/溶かすには、少しずつ動かし、揺さぶるようにエネルギー(感情)を流し、体験する必要があるからです。各自我状態の相互抑圧は、揺り動かすような動きを与えないと、深い部分のエネルギーが自由に流れ出さないからです。

流動化させないと、各自我状態の深いところに存在している、真のメッセージ(欲求/感情)を聴きとることができないからです。

役割交替を繰り返すことで、クライアントの方も、揺るんだ各自我状態にも慣れてきて、各自我それ自身(単体)の内実に、より深い気づきをもって同一化をすることができるようになるのです。

そして、その自我状態の感情(欲求)を表現し、解放できるようになるのです。

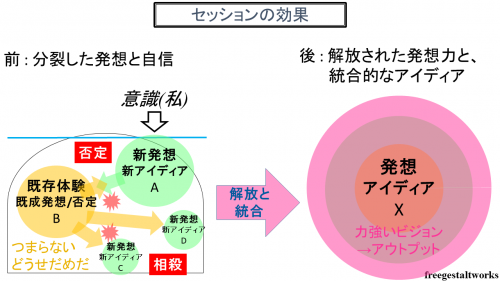

さて、そして、ワークを進めていき、たとえば「自我状態B」が充分に体験され尽くしていくと、「自我状態B」は、だんだんと「自我状態B´(ビー・ダッシュ)」や「自我状態Y」へと姿(状態)を変えていくことになります。

自我状態が変容をはじめるのです。

なぜなら、「自我状態B」という状態自体が、相互抑圧(反発と葛藤)によって生み出されていた「制限された姿」「部分的自我状態」だっただからです。

十全な体験と表現ができて、抑圧がほどけることで、その「自我状態」は、より本来の姿(状態)へと戻っていくことになるのです。変容していくことになるのです。

「自我状態X,Y」とは、そのような意味で「本来の自我状態」ということなのです。

そして、これが、前に、「影(シャドー)」は、それ自体で体験されると、恐ろしいものではなくて、素敵な仲間だと感じられると書いた意味なのです。

そして、このように、自我状態が変容していくプロセスず進んでいくと、「混乱したり」「プロセスを見失ったり」「わからなくなったり」「真っ白になったり」「行き詰まり」を感じたりする場合も出てきます。

そもそも、「自我状態A/感情(欲求)A」と葛藤している「自我状態B/感情(欲求)B」を自分だと思っていたのに、それが消滅してしまったからです。

自我状態にとっては、アイデンティティの混乱です。

この混乱と惑乱、「行き詰まり」の場面を、ゲシュタルト療法では、「行き詰まり impasse の層」と呼んでいます。

実は、この場面は、ワークの一番重要なキモの場面ともいえるものです。

上に長々と書いたさまざまな葛藤を弛めるプロセスは、この場面/状態に突入するための、下ごしらえともいえるものなのです。

ただ、これは、これだけで長大な解説を要する核心的なテーマですので、ぜひ、別セクションの解説をご覧いただければと思います。

→5層1核 感情表現(表出)の階層性

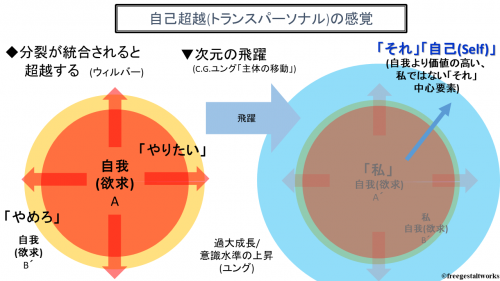

さて、そのようにプロセスを進んで、変容した「自我状態X」「自我状態Y」として交互に交流を深めていくと、これら自我状態を、自分の中の「特異な役割」(部分)でしかなかったことに気づける「より大きな気づきの広がった解放状態/空間」に、クライアントの方は移行していくことになるのです。

そして、「自我状態X」「自我状態Y」が溶け合い、変容し、融合したような、そしてさらにそれを超えた、フラットで充実した広がり(空間)を、自分自身の中に見出していくこととなるのです。

これが「統合」状態ということになります。

ちなみに、この最後の状態を、ゲシュタルト療法(パールズ/フリードレンダー)の用語で「創造的中立性(創造的無心) creative indifference 」と呼ぶこともできます。

「両極性・対極性(の葛藤)」が均衡・中和・消滅した中空状態/感覚です。

「両極性・対極性」にとらわれることのない自由な無の空間、ゼロ・ポイント、空性です。

セッションの中でも、ここで人はしばしば、澄み切った静かさのスペース(空間)のひろがりを経験したりもします。

ある種の意識拡張的な体験といえるものです。

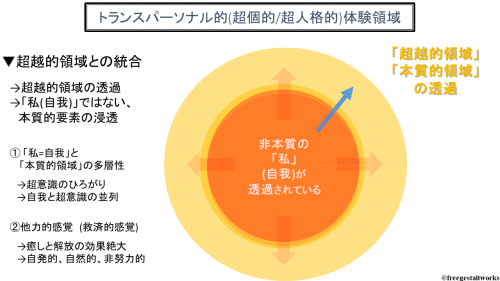

そして、この「創造的中立性」状態と、次世代のトランスパーソナル心理学が「トランスパーソナル(超個/超人格)」的と呼ぶ意識状態が、地続きでつながっていることは、その手の世界に詳しい人は、連想的に類推できるかと思います。

排他的に同一化された部分的な自我状態から、「意識 consciousness」が脱同一化されたために、「目撃者 witness」の世界が現れてきているのです。

このような視点が、ケン・ウィルバーが、1970年代から指摘する、ケンタウロスの領域(ゲシュタルト療法/心身一元論的心理療法)とトランスパーソナル的な領域が、地続きで連続的に存在していることへの「実践的/実在的な根拠」でもあるのです。ケン・ウィルバーは、その『意識のスペクトル』の中で、或るゲシュタルト療法のワークの風景を引用しているわけなのです。

そして、そのような拡張した統合状態の中で、クライアントの方は、より大きくなった「自分のひろがり」を感じつつ、小さくなった(変容した)自我状態XとYを眺めつつも、自分が相手に投影してたり、自分だと思い込んでいた苦痛(自我状態ABの葛藤)が、自分の思い込みで大したものではなかったことにまざまざと気づくことになるのです。

当然、ワークの最初に感じていた(投影していた)Aさんへの感情(苦痛)は、消滅しています。

そして、実在するAさんに投影していた感情(欲求)、「影(シャドー)」を、「Aさんだと思っていたのは、自分のXだったのだ」と得心することになるのです。

そして、「影(シャドー)」の中にこそ、力と叡智(魔法)があると言われることの意味を理解するのです。

その神話的な意味合いを深く感じたりするのです。

→英雄の旅 (ヒーローズ・ジャーニー) とは何か

スッキリと幻想やモヤが晴れた解放感と、充実した統合的なエネルギーを感じるようになるのです。

五感が冴えわたり、あたりの風景や物の彩りが鮮やかに、鮮明に見えます。

クライアントの方は、今まで分裂して生きられてなかった別の自分自身(自我状態)と統合されることで、ひとまわり大きくなった自分、パワフルで力に満ちている自分を、強烈に体感している状態で、このワークは終わります。

※よくある失敗(間違い)について

よく、エンプティ・チェアの技法について、「なかなか終わらない」「終わらせ方が分からない」「腑に落ちない(気持ち悪い、モヤモヤした)終わり方になる」「頭で考えただけの結果になる」というような話を聞きます。

これは、エンプティ・チェアの技法とは、「言いたいことを表現する」「対話を通して統合する」というような浅い見識でしか、エンプティ・チェアの技法を理解していないことによりますが、そもそも、教科書的なゲシュタルト療法が、その程度の教え方しかしないものが多いので、仕方のない面もあります。

ただ、その程度のエンプティ・チェアの技法では、はじめの頃は「解放された!」と感じる面もあるのですが(感情的なカタルシスは少し生ずるので)、途中から、ゲシュタルト療法を長くやっているわりに、「同じことの繰り返し」「大して統合されていない」という、世間によく見られる、残念な状態になってしまうのです。

上記のような場合は、本当の意味での、各「自我(欲求)状態の変容」が起こせていないことが一番の問題といえます。

それは、ワークの中で、クライアントの方が、それぞれの各自我状態/感情(欲求)に深く同一化することや、体験を行ききる(やりきる/突き抜ける)ことができていないことが大きな原因なのです。

それは、主に、感情(欲求)的な要素についてです。

葛藤状態が癒着している「自我(欲求)状態A+B」のままで、椅子をいくらアッチコッチ移っていても、それは元々の葛藤状態を場所を変えて繰り返している(再演している)だけで、葛藤の解消を起こすことにはつながりません(視点の転換、いわゆる「俯瞰して見る」程度のことが起こるだけです)。

それ、既存の自我状態(役割)で、既存の(葛藤範囲内の)感情表現をしているだけだからです。

これは「5層1核」でいうところの「役割演技の層」を、浅い表層レベルで、クライアントの方がグルグル回ってしまっていることに起因しているのです。

浅い「役割演技の層」をいくらグルグル回っていても、真の変容や統合は起きません。

「役割演技の層」とは、より深い「爆発の層」「爆縮の層」を抑圧した結果により生じている、表層人格の層でしかないからです。

「役割」の自我状態を超えた、深部への深いアクセスと、深部からのエネルギーの放出、自我(欲求)状態X・Yへの変容を通じてのみ、本当の変容も現れてくるのです。

「役割演技の層」が溶解できてはじめて、「変容」と「統合」が起こってくるのです。

このあたりの誘導は、微細精妙な技法と、自己の変容体験とリンクしてきますので、この技法をより深めたい方は、ぜひ当スペースに訪れてみていただければと思います。

ところで、セッションにおいては、ファシリテーター自身の持っている変容体験が、ファシリテーターが提供できる変容レベルとなります。ファシリテーター自身の経験していない変容を、クライアントの方に提供することはできません。クライアントの方に、真の変容を提供しようとするなら、まず自分自身が、十分に変容を経験していないといけないのです。

さて、以上が、エンプティ・チェア(空の椅子)の技法のあらましとなります。

この技法は、さまざまな活用場面を持っており、また、その効果も多様なものです。

そのため、ゲシュタルト療法を超えて、色々な流派でも、採用されることになったのです。

しかし、この技法のもつ潜在能力は、それだけに終わるものではないのです。

たとえば、「意識 consciousness 」が、部分的な自我状態/感情(欲求)をさまざまに移動していくこのプロセスの中で、意識 consciousnessそのものが持っている非人称の不思議なひろがりを体験することにもなります。

それが、インド哲学で古来から言われる「目撃者 witness 」の世界であることは少し触れました。

それは、トランスパーソナル(超個的/超人格的)といわれる状態の秘密(原理)を解き明かす重要なヒントでもあるのです。

そして、このことが体験的に理解できると、トランスパーソナル心理学の理論家ケン・ウィルバーが、「ゲシュタルト療法的な心身一元論的統合(ケンタウロスの状態)は、ごく自然にトランスパーソナル的体験に移行する」と指摘していることの深い(深遠な)意味を理解できるようにもなってくるのです。

当スペースが「統合すれば、超越(超脱)する」というのは、そのような意味からなのです。

そして、一番重要な点は、それを単なる理論ではなく、実際の体験としても得られることができるということなのです。

当スペースでは、なぜ、トランスパーソナル的な体験が得られやすいのかということの原理的な説明にもなっているのです。

「不思議な空間(スペース)に入り込みました」とは、しばしば、クライアントの方が漏らす言葉です。

同様に、私たち人類が、何万年にも渡って実践してきたシャーマニズム的伝統の秘密も、実は、この技法や、それが生み出す変性意識状態(ASC)との関係に含まれていることがわかってくるようにもなるのです。

このようなさまざまな点からも、この技法を深いレベルで身につけていくことは、人生を根本的に変える(超える)決定的な技法を手に入れていくことにもなるのです。

※実際のセッション(ワーク)は↓をご参考ください

・セッション(ワーク)の実際

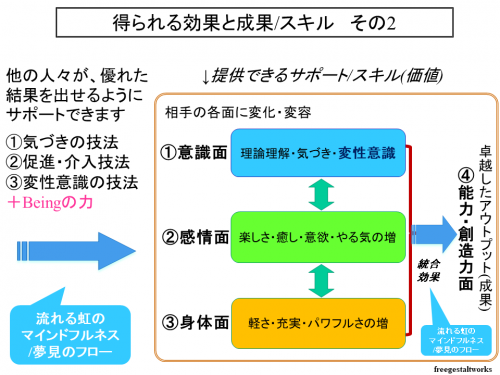

・セッションで得られる効果

※関連記事

→エンプティ・チェアの技法Ⅱ 葛藤解決

→葛藤解決の方法(ポイント)Ⅰ

→葛藤解決の方法(ポイント)Ⅱ ネガティブな感情の扱い方

※エンプティ・チェアの技法は、下記の事柄に強い効果や変容を人に起こします。

→変性意識状態(ASC)とは何か はじめに」

→変性意識状態(ASC)とは何か advanced 編「統合すれば超越する」

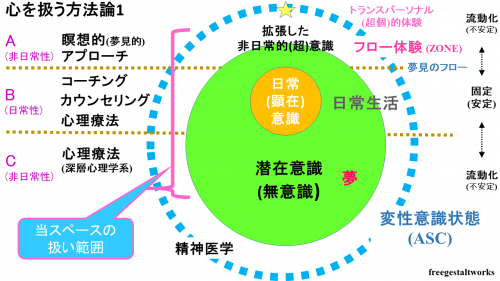

→【図解】心の構造モデルと心理変容のポイント 見取り図

【ブックガイド】

ゲシュタルト療法については、基礎から実践までをまとめた拙著

『ゲシュタルト療法 自由と創造のための変容技法』

をご覧下さい。

変性意識状態(ASC)やサイケデリック体験、意識の超越的変容を含めた、より総合的な方法論については、拙著

『流れる虹のマインドフルネス―変性意識と進化するアウェアネス』

および、よりディープな、

『砂絵Ⅰ 現代的エクスタシィの技法 心理学的手法による意識変容』

をご覧下さい。

▼▼▼【メルマガ登録】▼▼▼

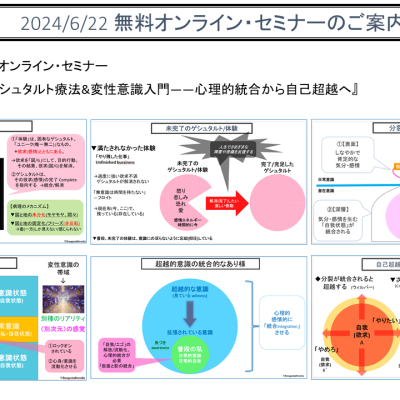

無料オンラインセミナー、体験セミナー、イベント等々、各種情報をお送りしています。ぜひ、ご登録下さい!

↓

コチラ

↓動画解説 エンプティ・チェアの技法

↓動画エンプティ・チェア(空の椅子)の技法Ⅱ 葛藤解決」

※エンプティ・チェアの技法を効果的に使うと↓

動画「ゲシュタルト療法と、生きる力の増大」

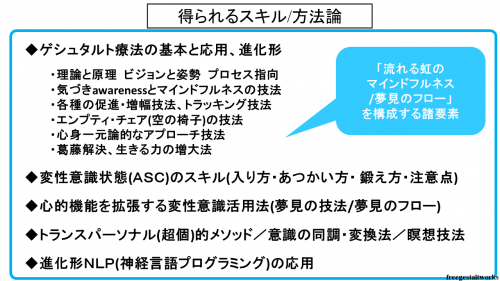

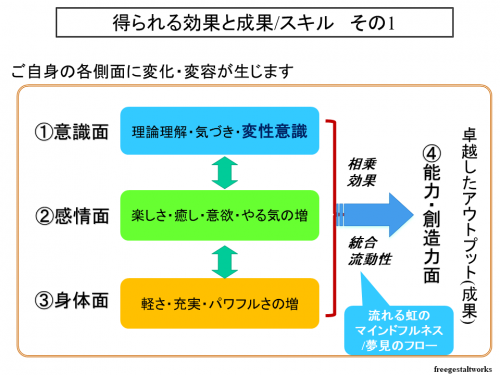

↓動画解説「ゲシュタルト療法 セッションの効果 意欲と創造力の増大 変性意識」

↓動画解説「得られる効果と成果「心理療法と能力開発」 ゲシュタルト療法 変性意識」

↓エンプティ・チェアの技法やゲシュタルト療法の詳細については、拙著『ゲシュタルト療法ガイドブック:自由と創造のための変容技法』をご覧ください。

→拙著『ゲシュタルト療法ガイドブック:自由と創造のための変容技法』

動画解説『流れる虹のマインドフルネス―変性意識と進化するアウェアネス』 変性意識 サイケデリック トランスパーソナル心理学 チベットの死者の書 アヤワスカ

→拙著『流れる虹のマインドフルネス―変性意識と進化するアウェアネス』

↓多様な変性意識状態と変容プロセスについて。動画解説『砂絵Ⅰ: 現代的エクスタシィの技法 心理学的手法による意識変容(改訂版)』 変性意識 シャーマニズム 野生のアウェアネス

→拙著『砂絵Ⅰ: 現代的エクスタシィの技法 心理学的手法による意識変容(改訂版)』

ホドロフスキーとサイコマジック/サイコシャーマニズム

▼セッションで得られる効果

→解説ページ ゲシュタルト療法(セッション)で得られる効果

▼得られる効果とスキル

→解説ページ ゲシュタルト療法(セッション)で得られる効果

▼心の構造モデルと変容のポイント