別の記事、「『ジャッジしない』とは何か―その心理的構造、防衛機制、効果的実践法」や「『自分を責める/批判する』こととマスター(師)の精神―プロセスワーク」では、私たちの中で、自分を責めてしまう/批判してしまう、その心理的構造を見てみました。

どのような心理的構造があって、そのような感情(欲求)が生まれているかです。

というのも、私たちの感情(欲求)は、すべて構造があって、生み出されているからです。

→「『ジャッジしない』とは何か―その心理的構造、防衛機制、効果的実践法」

→「『自分を責める/批判する』こととマスター(師)の精神―プロセスワーク」

今回は、また別の切り口から、このあたりの心理的な事柄をとりあげてみようと思います。

今回は、「『自信がないこと』と「能力」とは直接関係がない」ということについて解説してみたいと思います。

「自分は、自信がないのでいろいろと努力しているのに、ちっとも自信が持てない」という方に、ご参考にしていただける内容となっています。

ところで、現代日本社会では、「自分は能力が低いから、自信がないのだ」と考えることは、ならい(習慣)となっています。

そのため、多くの人は、「自分はもっと自信を高めるために、能力を高めよう」という考えに向かうということになっているのです。

これは、近現代の社会では、幼い頃から、子どもたちにそのように教え込んでいるので、社会全体が、そのような観念を信じ込むようになってしまっているのです。

そして、社会全体がそのように思い込んでいる観念なので、なかなか、そこに疑問を持つことも、難しくなっているのです。

しかし、そのため、さまざまな誤った努力が、無駄に費やされたり、創造力が抑圧される事態にもなってしまっているのです。

それらについて、ここでは、いろいろと見ていきたいと思います。

さて、まず、このことを理解するためには、そもそも、「自信がない」という感情や気分が、どこから生まれてきているのかを理解しないといけないのです。

この感情や気分は、上の二つの記事でも解説したように、私たちの潜在意識(無意識)の人格構造からきているのです。

このことを、心理的な構造モデルから少し見てみたいと思います。

さて、「自信がない」とは、心理学的にいうと、フロイトのいう「超自我 super ego」や、それを敷衍した(ゲシュタルト療法でいう)「トップドッグ(ボス犬)」が、私たちの内部で、自分に対してダメ出し「=お前はダメだ、できてない、足りない、価値がない等のメッセージ=攻撃」を出すことから生まれてくる感情、気分なのです。

フロイトのいう「超自我 super ego」とは、私たちが育つプロセスで、主に両親から、その欲求(感情)を「取り込む introject」ことで、私たちの内部に形成される「人格要素/自我状態」です。

私たちが、なぜ、親の価値観、道徳感情、羞恥心、罪悪感、自責感など、感情(欲求)にまつわる要素をそっくり受け継いでいるのかというと、物心のつかない幼少期の頃から、愛情欲求と理想化をベースに、私たちが両親のすべての欲求(感情)を吸収し、同化し、完全コピーして、「自分のもの」とするからです。

親のすべてを理想化し、食べ物を吸収するように、そのすべての感情(欲求)を吸収・同化しているからです。

私たちの中に、「親の人格」を鵜呑みして、丸ごと取り込んで introject、その人格(自我状態)をつくり上げるからです。

そのため、「親の人格」の中にあった消化できない「異物」も、そのまま飲み込んで、取り込んで introject いるのです。

その「異物」は、その後の人生で、私たちを苦しめる「内なる他者」として、「内的破壊工作員」のように、私たちを苦しめる不気味な存在となるのです。

さて、ただ、その吸収・同化は、子どもの潜在意識の中で行なわれるものなので、子どもも、顕在意識では、それらをまったく理解していないのです。

そして、親自身でさえ意識できていない、親の潜在意識の中身までをも、子どもは吸収、同化して、人格の一部(超自我)にしてしまうのです。

それが、潜在意識(無意識)というものの力なのです。

また、大人になった私たち自身も、それをまったく実感できません。

親の人格は、「幽霊のように憑依して」、私たち自身の人格の一部として活動している(生きている)ので、それに気づけないのです。

そして、その「憑依した親」の感情(欲求)によって、人生を送っているのです。

その潜在意識を、簡単に「書き換えること」などはできないのです。

子どもは、潜在意識(無意識)で、親が信じていることを信じ、親が葛藤していることを葛藤し、親が怖れていることを怖れ、親が不安なことを不安がり、親が恥じていることを恥じ、親が焦っていることを焦り、親がごまかしていることをごまかし、親が抑圧していることを抑圧していくのです。

だから、私たちは、深層心理では、親に似ているのです。

私たちの内部の「超自我」は、親そっくりなのです。

交流分析 Transactional Analysis/TA が、この「超自我」を、「ペアレント/親」と呼んだのも、もっともなことなのです。

そして、親が「自分のこういう部分は似て欲しくなかった」というところばかりが、子どもに受け継がれていくのも、そのような理由からなのです。

さて、この「超自我 super ego 」は、人間が社会化するためにも必須の人格要素です。

私たちの中の、社会の声そのものです。

そして、フロイトは、「審級」という言葉を使いましたが、その存在の「格/階級」は、私たちが、自分=私と感じている「自我 ego」よりも、高い格/階級を持っているのです。

「私」よりも、「社会」の方が、強大な存在だからです。

私たちは、その声に従っていかないと、生存していくことができないからです。

そのため、私たちの「超自我」は、「自我」よりも強い存在として、君臨することになるのです。

また、フロイトは、「超自我」や「自我」より前に、もともと存在していた、私たちの原初的な欲求存在を、「エス es」と名づけました。英語でいう「イット it」です。

生まれたばかりの、乳幼児の頃の私たちです。

その私たちには、当然、「私」などという「自我 ego」や主体感覚はなく、動物のように乳を飲むだけの欲動のみの存在です。

快不快を中心に、さまざまな事象を感じとる、「エス es/それ it」という衝動です。

しかし、この「エス es」は、「自我」や「超自我」が形成された後も、私たちの中で、快不快を感じ、好き嫌いを決め、快楽を欲する基盤的な部分となっているのです。交流分析では、これを「チャイルド/子ども」と名づけました。

それは、ある意味で、私たちの本性なのです。

フロイトの「エス es」の元ネタをつくったグロデックは書きます。

「人間は、決して、この子どもらしさから抜け出すことはありません。人間が、完全におとなになり切ることはないからです。まれに、そう見えることがあっても、表面だけのことです。子どもが、大きい子のまねをするように、ぼくたちは、おとなのまねをしているだけです。

深く生きようとすれば、たちまち、ぼくたちは子どもになります。エスには、年齢がありませんし、エスこそは、ぼくたちの本当の姿ですから。最大の悲しみ、あるいは最高の歓びの瞬間の人間を見てごらん。顔は子どもの顔になり、身振りも子どもらしくなり、声はふたたび柔らかくなり、心臓は子どものときのように躍り、目は輝くか曇るかします。 たしかに、ぼくたちはこうしたことを隠そうとしますが、それは明らかです。注意さえすれば、すぐに、気づきます。ぼくたちが、他人のうちのこれほど目立った兆候を見過ごすのは、ぼくたち自身のうちの、それに気づきたくないからです」『エスの本』岸田秀他訳(誠信書房)

※太字強調引用者

https://freegestalt.net/other/words/words2/#m

「エス」は、私たちの根っこの裸の姿ですが、現代人は、それを認めたくないので、基本的には、抑圧しています。

「自我 ego」は、交流分析が、「アダルト」と名づけたように、なるべく平坦に、穏やかに、「大人として」クールにいたい存在です。私たちが「私」と感じる部分です。私たちは、たとえ快にしろ、「興奮量」が増大しすぎることは嫌なのです。そんな「自我」にとっても、「エス」は、うるさい子どものように衝動的に自分を突き上げてくる煩わしい存在なのです。

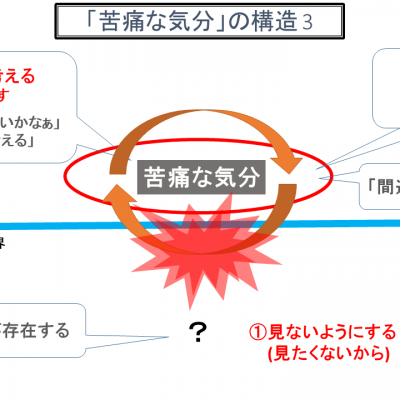

また、当然、自分の好きなことだけをやりたい「エス」の部分と、社会的な義務(「お前は○○すべきだ」)を課してくる「超自我」の部分は、基本的には、利害相反するので、衝突しています。それは、私たちの苦痛の源泉です。

しかし、「超自我」の存在は多様で、その態度が、エスにとって、一概に否定的なものばかりではありません。そこには、親的なもの肯定的なメッセージ(態度)もあるからです。

交流分析が「ペアレント」と呼んだように、「保護的」で、「養育的」な側面もあるからです。

たとえ、「(否定しかない)実在の親」から、その姿を取り込んだとしても、もともとは私たち自身の心なので、自分に良いように肯定的な要素も加えていくのです。

この要素は、人の中で、育み、育てる、元型的な要素として、私たちのために働いてくれるのです。それが、私たちの心の力なのです。

さて、そのような「超自我」ですが、これが私たちの中で問題となってくるのは、その否定的な要素による圧迫や攻撃の力が強すぎる場合です。

そのような「超自我」のことを、特に、ゲシュタルト療法では「トップドッグ(ボス犬)」と名づけました。

「お前は〇〇すべきだ」「お前は〇〇しなければならない」とガミガミとうるさい存在です。

それがさらに強まり、度を越し、「お前は〇〇が足りない」「お前は○○ができてない」「お前には価値がない」「お前は生きていてもしょうがない」となったりもします。

そのようなメッセージが強くなると、対となっている「エス」の部分で、苦しみや苦痛が大きくなってきます。

この対になっている苦痛を感じる部分を、ゲシュタルト療法では、「アンダードッグ(負け犬)」と呼びました。交流分析でいう「適応したチャイルド」や「インナーチャイルド」と重なる部分です。

「アンダードッグ(負け犬)」は、トップドッグ(ボス犬)に責められると、落ち込んだり、悲しんだり、怒ったり、鬱的になったりします。抵抗したり、無気力になったり、サボったり、反抗したりと、さまざまな態度を示します。反応はさまざまですが、苦しむ存在ではあるのです。

さて、私たちの中では、このトップドッグ(ボス犬)とアンダードッグ(負け犬)が、つねに争って、葛藤しています。

ただ、人によって、成育歴や気質によって、この対立や葛藤の強さはさまざまです。

トップドッグ(ボス犬)とアンダードッグ(負け犬)と、粒立てて呼ぶ存在は、それぞれが「単体」というよりも、互いに抵抗しあい、葛藤状態にあることによって、現れてくる現象だからです。

タオイズムでいう、陰陽のような存在だからです。陽がなければ陰はなく、陰がなければ陽はないからです。

葛藤と対立の強度によって、両者(トップドッグ(ボス犬)とアンダードッグ(負け犬))が現れてくるのです。

さて、ここで、はじめの問いに戻ります。

「自信がない」という感情は、どこから来ているのかということです。

それは、トップドッグ(ボス犬)が、アンダードッグ(負け犬)に、「お前はダメだ」と、メッセージを出すことによって生まれている感情なのです。

そのため、何かに「自信がない」人は、おしなべて、すべての事柄に「自信がない」のです。

ある事柄だけに、自信がないという場合も、その背後に、トップドッグ(ボス犬)がいるのです。特有の葛藤状態があるのです。

そのため、いくら努力しても、「自信がない」感情がぬぐえないのです。

それは、いつも、トップドッグ(ボス犬)が横にいて、声の大小はありますが、「お前はできていない」「お前は足りない」「お前には価値がない」「お前はダメだ」と言い続けているからです。

そのような状態の中で、一所懸命努力して、能力を高めても、自信は高まらないのです。

いくら能力を高めても、トップドッグ(ボス犬)は、決して「認めてくれない」からです。

「認めない」存在であることによってトップドッグ(ボス犬)なのであり、それは変わらないからです。

つまり、「自信がない」とは、個々の能力レベルに関わる問題なのではなく、別の軸である、自己の価値づけに関する感情的問題であるということなのです。

つまり、能力自体と、直接的な関係ではないのです。

ただ、これは、能力を高めることが、無駄であるということではなく、「自己の価値づけ」とは、別の軸に属しているということです。

ここを切り分けて考えて、物事に取り組むのが、良いということです。

「能力を高める」には、純粋に能力を高めるトレーニングが必要であるということです。

「自信がない」を取り除くためには、トップドッグ(ボス犬)とアンダードッグ(負け犬)の分裂や強い葛藤を統合するセラピー的な取り組みが必要であるということです。

「自信がない」ので、それを解消するために、「能力を高め」ても、直接的な解決にはならないということです。

能力を高めることが、「間接的」に、「自信がない」をわずかに緩和することもありますが、それは、あまりに遠回りで、膨大な浪費と無駄が多いアプローチと言えるのです。

ところで、心理的な葛藤(分裂)がなくなると、その効果は、実際的な側面でも益が多いのです。

能力を高める場面において、より的確な、正当な評価で、自分の能力レベルを見ていくことができるようになるからです。

的確なトレーニングを行なえるようになるのです。

また、心理的な葛藤がないと、自分の中で妨害するものがないので、よりパフォーマンスの出来自体も向上していくことになるのです。

私たちが、何かに物事に取り組む際にも、トップドッグ(ボス犬)は横からガミガミと、「お前はできてない」とか「失敗するぞ」とかうるさく言ってくる存在だからです。

それがいなくなると、私たちの能力や創造力の抑圧も減るのです。

それがいなくなるだけでも、私たちは、さまざまな事柄に、気を散らさずに、集中力をもって、全身全霊で取り組めるようになるのです。

そうすると、パフォーマンスやアウトプットも、必然的にレベルを上げていくことになるのです。

さて、以上、見てきたように、「自信がない」は、心理構造の問題なので、これに適切に対処していくことで、あらゆる側面で、人生で前に進んでいくことになるのです。

また、これまで見てきた理由によって、「能力がまったくなくても、自信満々な人」がいる理由もわかってくると思います。

そういう人たちは、自信はあるけど、能力はまったく低いという事態になっている場合もあるのです。

現代社会では、そういう人ほど、うまくやっていることも、多々あります。

それを羨ましいと思うのか、それとも、恥ずかしいとか、ダサいと思うのかは、人それぞれの価値観ということになります。

そのあたりについては、「『自分を責める/批判する』こととマスター(師)の精神―プロセスワーク」をご参考にしていただければと思います。

【ブックガイド】

変性意識状態(ASC)を含む、「自己超越」のためのより総合的な方法論については、

拙著

『流れる虹のマインドフルネス―変性意識と進化するアウェアネス』

および、

『砂絵Ⅰ 現代的エクスタシィの技法 心理学的手法による意識変容』

をご覧下さい。

ゲシュタルト療法については基礎から実践までをまとめた解説、拙著

『ゲシュタルト療法 自由と創造のための変容技法』

をご覧ください。