ここでは、自己変容や自己超越、並外れた創造力や天才性についての、優れた洞察や名言を集めています。味読して、何かしらのヒントにしていただければと思います。〈第一集〉です。→〈第二集〉

- ルネ・シャール

- ジョン・カバットジン

- チョギャム・トゥルンパ

- チャールズ・タート

- グルジェフ/ウスペンスキー

- チクセントミハイ

- ロブ・シュルタイス

- オルダス・ハックスレー

- スタニスラフ・グロフ

- マーティン・A・リーほか

- ティモシー・リアリー他

- S.フォスター&M.リトル

- 鈴木大拙

- 神田橋條治

- 加藤清/上野圭一

- ラインホルト・メスナー

- ジョーゼフ・キャンベル

- ノヴァーリス

- F.ニーチェ

- グレゴリー・ベイトソン

- 津村喬

- ハインリヒ・フォン・クライスト

- ウィリアム・ブレイク

- ジュリアン・ベック(リヴィング・シアター)/利光哲夫

- イェジュイ・グロトフスキ

- ピーター・ブルック

- フリッツ・パールズ

- アーノルド・ミンデル

- M.メルロ=ポンティ

- マイケル・ポランニー

- ヴァーツラフ・ニジンスキー

- アンドレ・ブルトン

- アンドレ・ブルトン

- エズラ・パウンド

- イザベル・ランボオ

- モーツァルト

- スティーブ・レイシー/間章

- 某ピアニスト

- 松木正

- フールズ・クロウ

- ローリング・サンダー

- フレッド・アラン・ウルフ

- 五来重/山折哲雄

- ピエール・クロソウスキー

- ベルジャーエフ

- カルロス・カスタネダ

- ケン・ウィルバー

- 和尚(バグワン・シュリ・ラジニーシ)

- アーノルド・ミンデル

- 中沢新一

- C.G.ユング

- 和尚(バグワン・シュリ・ラジニーシ)

- 井筒俊彦

- 和尚(バグワン・シュリ・ラジニーシ)

- ダンテス・ダイジ

- 本山博

- 坂口安吾

ルネ・シャール

さて、瞑想をする時のように自分の心の動きに注意をしていくと、自分の心が、現在よりも過去や未来に思いを馳せている時間のほうがずっと長いことに気がつかれると思います。つまり、実際、“ 今”起きていることについては、ほんのすこししか自覚していない、ということなのです。そして、私たちは、“ 今”というこの瞬間を十分に意識していないために、多くの瞬間を失ってしまっているのです。この無自覚さがあなたの心を支配し、やることすべてに影響を与えるのです。私たちは、自分のしていることや経験していることを十分に自覚しないまま、多くの時を“ 自動操縦状態”で習慣的にすごしているのです。いわば半眠半醒の状態にあるようなものなのです。」

彼らが行っているのは、“ 何もしない”ということです。そして、一つの瞬間から次の瞬間へと連なっていく、一つひとつの瞬間を自覚し、意識するために、一つひとつの瞬間に意欲的に集中しようとしているのです。つまり、彼らは、“ 注意を集中する”トレーニングをしているのです。別の言い方をすれば、彼らは自分が“ 存在すること”を学んでいるともいえます。彼らは、何かをすることによって時をすごすのではなく、意図的に何かをするのをやめ、“ 今”という瞬間の中で、自分を解放しようとしているのです。心に気がかりなことがあったとしても、体が何か不快感を感じていたとしても、その瞬間の中で、意図的に、心と体に安息を与えようとしているのです。“ 生きている”ということ、“ 存在している”ということの本質に踏み込もうとしているのです。彼らは、何かを変えようとするのではなく、ただ自分の置かれているありのままの状況と共にその瞬間を過ごそうとしているのです。

ジョン・カバットジン 春木豊訳

『マインドフルネスストレス低減法』

(北大路書房)

仏教は、瞑想修行を通してその現実指向をあらわにしている。瞑想はエクスタシーや魂の至福、静寂を得ようとか、よりよき人間になろうとすることではない。瞑想とはただ、自分たちの神経症ゲームや、自己欺瞞、秘められた恐怖や希望をさらけ出し、ときほぐせる空間をつくり出すことなのだ。その空間は、「何もしない」という単純な修行を通してつくり出される。実際、何もしないことは実にむずかしい。(中略)つまり瞑想とは、心の内なる神経症を掻き出してそれを修行の一部として利用してゆくの道のことだ。神経症を投げすてるのではなく、肥料のように自分の庭に撒くのだ。それは私たちの豊穣さをともにになうものになってゆくのである。(中略)修行の基本は、「今、ここに在ること」だ。目ざすところもまたそのテクニックである。この瞬間にまさに在り、自分を抑えつけたり雑に放置するのではなく、今のありのままの自分を精密に自覚していることだ。

小乗(ヒーナヤーナ)とは、スピードが出ず、横道にそれることのない、いるべき所にいる乗り物のことである。私たちにはもう逃げ出すチャンスはない。私たちは今ここにいてもう逃げられない。これはバックギアのない乗り物だ。そして同時に道の狭さという単純さによってこそ人生の状況に対する開かれた姿勢が生じてくる。なぜなら、どんな逃避もありえないことがはっきりわかり、今この場に在ることに身をゆだねるからである。

チョギャム・トゥルンパ 高橋ユリ子他訳

『タントラ―狂気の智慧』(めるくまーる)

人々が「感じること、見ること、聞くこと」を初めて試みる時、彼らは、しばしば、ある種の微妙な透明さ――その瞬間の現実により敏感で、より存在しているという感じ――を体験する。それは、合意的意識では味わうことができず、また、事実、言葉では適切に述べることができない、そういう種類の透明さである。たとえば私は、それを『透明さ』と呼ぶことにさえ自分がいささかためらいを感じているのに気づく。と言うのは、その言葉は(あるいは、それに関するかぎりでは、いかなる特定の言葉も)それ(透明さ)が安定した、変わらない体験であることを含意しているからである。それはそうではない――バリエーションがある――のだが、しかしそのことは、あなたがこの種の自己想起を実践すれば、自分で発見するであろう。

チャールズ・タート 吉田豊訳

『覚醒のメカニズム』

(コスモス・ライブラリー)

グルジェフ

「誰も私が指摘した最も重要なことに気づいていない。つまり、誰一人、君たちは自分を想起 remember yourselvesしていないということに気づいていないのだ〔彼はここの部分を特に強調した〕。君たちは自分を感じて feel yourselvesいない。自分を意識 conscious of yourselvesしていないのだ。君たちの中では、〈それ it が話し〉〈それ it が考え〉〈それ it が笑う〉のと同様、〈それ it が観察する〉のだ。君たちは、私 I が観察し、私 I が気づき、私 I が見るとは感じていない。すべてはいまだに、〈気づかれ〉〈見られ〉ている。……自己を本当に観察するためには何よりもまず自分を想起しなければならない。〔彼は再びこの語を強調した〕。自己を観察するとき自分を想起 remember yourselvesしようとしてみなさい」

「人生全体、人間存在全体、人間の盲目性全体はこれに基づいているのだ。人が自分は自分を想起することができないということを本当に知れば、彼はそれだけで彼の存在(ビーイング)の理解に近づいているのだ」

グルジェフ

「西洋文化の中の人々は、人間の知識のレベルには大きな価値を置くのに、存在のレベルには価値を認めず、自らの存在レベルが低いことを恥ともしていない。彼らはその意味すらもわかっていない。だから、人間の知識はその存在レベルのレベルによるのだということがわからないのだ。(中略)

知識と存在の性質全般、また両者の相関関係を理解するためには、知識と存在が〈理解〉といかなる関係にあるかをつかむことが必要となる。

知識とは一つのこと、理解はまた別のことだ。

人々はよくこれらの概念を混同し、違いをはっきり把握していない。

知識がひとりでに理解を生むということはない。また知識だけを増やせば理解が深くなるということもない。理解は知識と存在の関係に依存している。すなわち理解は知識と存在の結合の結果なのだ。(中略)理解は存在の生長いかんにかかっているということになる。(中略)

一般に、人々は自分があることを理解していないと気づいたとき、その名前を見つけようとし、そして名前を見つけると自分は〈理解した〉と言う。しかし〈名前を見つける〉ことは〈理解する〉ことではない。人々は普通、名前で満足しているのだ。たくさんの名前、つまり多くの言葉を知っている人が多くのことを理解していると思われている――もちろんそれは、彼の無知がすぐに明らかになるような実際的な行為の範囲を除いての話だが。」

ウスペンスキー 浅井雅志訳

『奇蹟を求めて』(平河出版社)

これらの条件が存在する時、つまり目標が明確で、迅速なフィートバックがあり、そしてスキル〔技能〕とチャレンジ〔挑戦〕のバランスが取れたぎりぎりのところで活動している時、われわれの意識は変わり始める。そこでは、集中が焦点を結び、散漫さは消滅し、時の経過と自我の感覚を失う。その代わり、われわれは行動をコントロールできているという感覚を得、世界に全面的に一体化していると感じる。われわれは、この体験の特別な状態を「フロー」と呼ぶことにした。

目標が明確で、フィートバックが適切で、チャレンジとスキルのバランスがとれている時、注意力は統制されていて、十分に使われている。心理的エネルギーに対する全体的な要求によって、フローにある人は完全に集中している意識には、考えや不適切な感情をあちこちに散らす余裕はない。自意識は消失するが、いつもより自分が強くなったように感じる。時間の感覚はゆがみ、何時間もがたった一分に感じられる。人の全存在が肉体と精神のすべての機能に伸ばし広げられる。することはなんでも、それ自体のためにする価値があるようになる。生きていることはそれ自体を正当化するものになる。肉体的、心理的エネルギーの調和した集中の中で、人生はついに非の打ち所のないものになる。

M.チクセントミハイ 大森弘監訳

『フロー体験入門』(世界思想社)

その下降中に“何か”が起こったのだ。それからずっと、そう、今日に至るまで、そのとき一体何が起きたのか、僕は考え続けている。しかし、これほど不可解で強力なインパクトはそれまでになかったものだった。

気がつくと僕は普通では到底不可能なことを、いとも簡単にやりのけていた。ネバの絶望的に垂直な壁を降りながら、いくつもの、いや何十もの不可能事をやってのけていたのである。それもひどい怪我と、ショック状態の中での話だ。僕は恰もヒョウやヤギのように、非のうちどころない、しっかりとした足どりで下降(クライム・ダウン)していた。崩れかかった岩の急斜面に手足をかけると、その都度、岩が崩れ落ちるほどの場所だ。それはダンスだった。ワン・テンポ遅れると命取りになるダンス……花崗岩についた薄氷に指をかけて体を支える。氷は音をたてて砕けるが、そのときにはもう、僕の体は先に進んでいる、という具合だった。(中略)

次は垂直に切り立った岩壁だ。手足の手がかり(スタンス)となるところはどこにもなかった。高度差は四~五メートル。僕はけし粒ほどの花崗岩にしがみついて――ありえないことのようだが、僕は本当にそうしたのだ――下降し、氷の消えた岩棚(レッジ)に立った。これは戸棚に入って、散弾銃の弾丸を避けるようなものだ。重力に抗い、アクロバチックな動作を繰り返しながら下降したのだった。

(中略)僕は自分の限界を知っていた。この下降は、僕の技量的限界を遥かに上まわっていたのだ。心のある部分は恐怖と疲労に震え、助けを求めて叫んでいた。この荒涼とした岩場から、どこでもいいから他所へ連れて行ってくれと叫んでいたのだ。だが別の部分は反対に、自信に溢れ、気狂いじみた喜びに充たされて、動物的な生存のためのダンスを大いに楽しんでいたのである。(中略)

そのときの僕なら三〇歩離れたところから、松の葉で蚊の目を射抜くことさえ絶対できたはずであると、今も確信している。

ロブ・シュルタイス 近藤純夫訳

『極限への旅』日本教文社

私が眼にしていたもの、それはアダムが自分の創造の朝に見たもの――裸の実在が一瞬一瞬目の前に開示していく奇蹟であった。(中略)

イスティヒカイト。存在そのもの――エクハルトが好んで使ったのは、この言葉ではなかったか?イズネス、存在そのもの。プラトン哲学の実在――ただし、プラトンは、実在と生成を区別し、その実在を数学的抽象観念イデアと同一視するという、途方もなく大きな、奇怪な誤りを犯したように思われる。だから、可哀想な男プラトンには、花々がそれ自身の内部から放つ自らの光で輝き、その身に背負った意味深さの重みにほとんど震えるばかりになっているこの花束のような存在は、絶対に眼にすることができなかったに相違ない。また彼は、これほど強く意味深さを付与されたバラ、アイリス、カーネーションが、彼らがそこに存在するもの、彼らが彼らであるもの以上のものでも、以下のものでもないということを知ることも、絶対にできなかったに相違ない。彼らが彼らであるもの、花々の存在そのものとは――はかなさ、だがそれがまた永遠の生命であり、間断なき衰凋、だがそれは同時に純粋実在の姿であり、小さな個々の特殊の束、だがその中にこそある表現を超えた、しかし、自明のパラドックスとして全ての存在の聖なる源泉が見られる……というものであった。

私は花々を見つめ続けた。そして花々の生命を持った光の中に、呼吸と同じ性質のものが存在しているのを看たように思った―だが、その呼吸は、満ち干を繰返して、もとのところにもどることのある呼吸ではなかった。その呼吸は、美からより高められた美へ、意味深さからより深い意味深さへと向かってだけ間断なく流れ続けていた。グレイス(神の恩寵)、トランスフィギュレーション(変貌、とくに事物が神々しく変貌すること)といったような言葉が、私の心に浮かんできた。むろん、これらの言葉は、私が眼にする外界の事物に顕わされて顕われていたのである。バラからカーネーションへ、羽毛のような灼熱の輝きから生命をもった紫水晶の装飾模様―それがアイリスであった―へと私の眼は少しずつ渉っていった。神の示現、至福の自覚―私は生まれて初めて、これらの言葉の意味するものを理解した。…仏陀の悟りが奥庭の生垣であることは、いうまでもないことなのであった。そして同時にまた、私が眼にしていた花々も、私―いや『私』という名のノドを締め付けるような束縛から解放されていたこの時の『私でない私―』が見つめようとするものは、どれもこれも仏陀の悟りなのであった。

オルダス・ハックスレー 今村光一訳

『知覚の扉』河出書房新社

次の例は、琥珀、水晶、ダイヤモンドと次々に同一化した人物の報告だが、無機的な世界を巻きこむ体験の性質と複雑さをよく示している。(中略)

それから体験は変化しはじめ、私の視覚環境がどんどん透明になっていった。自分自身を琥珀として体験するかわりに、水晶に関連した意識状態につながっているという感じがした。それは大変力強い状態で、なぜか自然のいくつかの根源的な力を凝縮したような状態に思われた。一瞬にして私は、水晶がなぜシャーマニズムのパワー・オブジェクトとして土着的な文化で重要な役割を果たすのか、そしてシャーマンがなぜ水晶を凝固した光と考えるのか、理解した。(中略)

私の意識状態は別の浄化のプロセスを経、完全に汚れのない光輝となった。それがダイヤモンドの意識であることを私は認識した。ダイヤモンドは化学的に純粋な炭素であり、われわれが知るすべての生命がそれに基づいている元素であることに気づいた。ダイヤモンドがものすごい高温、高圧で作られることは、意味深長で注目に値することだと思われた。ダイヤモンドがどういうわけか最高の宇宙コンピュータのように、完全に純粋で、凝縮された、抽象的な形で、自然と生命に関する全情報を含み込んでいるという非常に抗しがたい感覚を覚えた。

ダイヤモンドの他のすべての物質的特性、たとえば、美しさ、透明性、光沢、永遠性、不変性、白光を驚くべき色彩のスペクトルに変える力などは、その形而上的な意味を指示しているように思われた。チベット仏教がヴァジュラヤーナ(金剛乗)と呼ばれる理由が分かったような気がした(ヴァジュラは「金剛」ないし「雷光」を意味し、ヤーナは「乗物」を意味する)。この究極的な宇宙的エクスタシーの状態は、「金剛の意識」としか表現しようがなかった。時間と空間を超越した純粋意識としての宇宙の創造的な知性とエネルギーのすべてがここに存在しているように思われた。それは完全に抽象的であったが、あらゆる創造の形態を包含していた。

スタニスラフ・グロフ 菅靖彦他訳

『深層からの回帰』(青土社)

LSD体験を説明した科学論文の用語は、オズモンドにはぴんとこなかった。幻覚とか精神障害という用語は、悪い精神状態しか意味していない。ほんとうに客観性を重んじる科学であれば、たとえ異常な、あるいは正気でないような精神状態を生みだす化学薬品に対しても、価値判断はくださないのが筋なのに、精神分析の用語は病理的意味あいを反映していた。オルダス・ハックスリーも、病理学的用語は、不適切だと感じていた。このドラッグの総体的な効能を完全に包含するには、新しい名称をつくるしかない、オズモンドもハックスリーもこの点では意見が同じだった。

オズモンドはハックスリーがはじめてメスカリン体験をしたときの縁で、親友づきあいをしており、頻繁に手紙をやりとりしていた。最初ハックスリーは「ファネロシーム」ではどうかと提案した。語源は「精神」とか「魂」という意味である。オズモンドあての手紙には、つぎのような対句が書かれていた。

このつまらない世界に荘厳さが欲しければ、

ファネロシーム半グラムをのみたまえ。

これに対してオズモンドは、こう返歌を書いた。

地獄のどん底、天使の高みを極めたければ、

サイケデリックをひとつまみだけやりたまえ

こうして「サイケデリック」ということばが、つくられたのである。オズモンドは、一九五七年、このことばを精神分析学会に紹介した。ニューヨーク科学学会の会合で研究報告したとき、彼はLSDなどの幻覚剤は単なる精神障害誘発剤を「はるかにこえる」機能を持っており、したがってこれにふさわしい名称には、「精神をゆたかにし、ヴィジョンを拡大する側面をふくめる」必要があると主張した。そして、「精神障害誘発剤」のかわりに、あたりさわりのない用語を披露したが、これは意味がはっきりしなかった。文字どおりにはサイケデリックは「精神を開示する」という意味で、いわんとするところは、この種のドラッグは予測のつくできごとを開示するのではなく、意識下にかくされていたものを表面にひきだす機能を持つということである。

マーティン・A・リー他 越智道雄訳

『アシッド・ドリームズ』(第三書館)

チベット・モデルにしたがい、われわれはサイケデリック体験を三つの局面にわけている。第一期(チカイ・バルド)は、言葉、〔空間-時間〕、自己を超えた完全な超越の時期である。そこには、いかなるヴィジョンも、自己感覚も、思考も存在しない。あるのは、ただ、純粋意識とあらゆるゲームや生物学的なかかわりからの法悦的な自由だけである。第二の長い時期は、自己、あるいは外部のゲーム的現実(チョエニ・バルド)を非常に鮮明な形か、幻覚(カルマ的幻影)の形で包含する。最後の時期は(シドパ・バルド)は、日常的なゲーム的現実や自己への回帰にかかわっている。たいていの人の場合、第二(審美的ないし幻覚的)段階がもっとも長く続く。新参者の場合には、最初の光明の段階が長くつづく。

解放とは、〔心的-概念的〕な活動を欠いた神経系である。条件づけられた状態、つまり、言葉と自我のゲームに限定された心はたえず思考の形成活動をおこなっている。静かで注意が行き届き、覚醒してはいるが活動はしていない状態にある神経系は、仏教徒がもっとも高い「禅定」の状態(深い瞑想状態)とよぶものに比較することができる。そのとき、身体とのつながりは依然として保たれている。光明(クリアーライト)の意識的な自覚は、西洋の聖者や神秘家が啓示とよんできた法悦的な意識状態を誘発する。最初の徴候は、「リアリティの光明」の一瞥であり、「純粋な神秘的状態としての絶対に誤らない心」である。これはいかなる心の範疇のおしつけもないエネルギー変容の自覚である。

ティモシー・リアリー他 菅靖彦訳

『チベット死者の書 サイケデリック・バージョン』

(八幡書店)

彼はいいやつで――そして、ヘロイン中毒だった。ビジョン・クエストのことをはじめて聞いたのは、元中毒者(ジャンキー)たちの治療コミュニティにいた頃である。最初から、彼は自分の力試しとして、大自然の力とともに、ひとりで過ごすことに、誰よりも熱意を示していた。カウンセラーたちも皆、それが彼にとって、有益だろうと口をそろえた。社交上は、彼はスターだった。活力に満ちた魅力的な男性で、気取らず、知性をもって話した。しかし、ひとたび、治療コニュニティの支援組織や友人たちと別れ、一人サン・ラファエロの街頭へ、昔のヤク仲間たちがひと嗅ぎやろうぜと待ち伏せ、彼も自分たちと同類なんだということをなんとか証明しようと手ぐすねひいているところに戻ったとき、彼がどうするか、誰にも分からなかった。

だから、彼は、治療コミュニティの友達連中を伴って、ネバダ州トイヤベ山脈のリーズ川源流へと赴いた。カウンセラーのアルと看護婦のアンジェラ(必要に応じてメタドンを投与するため)も同行した。そこにいる間、彼は蛇がぬくもった岩にすり寄っていくように、山々になついた。アッパー・ソーミル・クリークの土手で拾ってきたミミズを持って、レインボウズ川とイースタン川で、自分の限界に挑戦した。柳の木のうろで寝た。小谷を登っては、矢じりを握って帰って来た。馬のように食べ、子羊のよう眠った。「これこそ、ぼくにぴったりの生活だ」と、彼は宣言し、カウボーイになるんだと話していた。彼が、治療コミュニティにおけるスターだとしたら、高地の荒れ野では、一輪の花だった。ビジョン・クエストから戻ってきたとき、彼はひとまわり大きくなっていた。自己を試し、自己を分析するいい時間を過ごしたのだった。晩夏の陽光は力強く、純粋だ。彼の肉体の不純物を焼き尽くした。断食は、内側から、彼を浄めた。彼は、川の近くに生えていた茂みから、野生のローズヒップを摘み、濃く甘やかなハーブティをいれた。その眼は澄んで、動物のそれのように機敏だったし、体は引き締まり、こんがりと焼けていた。とにかく、とんでもなくいい状態のようだった。

その夜、分かち合いとおびただしいみやげ話のあと、彼はもう戻らないつもりだ、とみんなに告げた。都会にはもうなんの興味もない。ここにとどまって、場合によっては谷間の牧場かどこかで雇われてもいい。

それから私たちは、帰ることについてじっくり語り合った。たき火は、芳しいジュニパーの香りを吸い込み、星々は忘却を誘う砂原の上をゆっくりと踊りながら横切っていく。帰ってモンスターに直面することへの恐怖こそ、本当のモンスターなのだ、というのが私たちの結論だった。

翌朝、私たちは出発した。この時は、悲しかった。峡谷の斜面を登っていくとき、川は、緑色の蛇が柳の皮を脱いでいるかのようにキラキラときらめいていた。「ここで学んだことは決して忘れない」とグラハムは誓った。

一ヵ月後、彼は治療コミュニティを卒業して、サン・ラファエロに戻り、パタルマで養鶏場の清掃の仕事について暮らし始めた。仕事場へはバスで通勤し、毎晩ぐったりと疲れて帰宅した。彼にヘロインの手ほどきをした昔のガールフレンドと、よりを戻した。でも、ヤクはやっていないよ、と私たちには話していた。

私は二度ほど、彼の住まいに立ち寄った。窓がなく、部屋の片隅にテレビがあるだけの気が滅入るようなアパートだった。もう一方の隅には神殿ができていた――祭壇の絵の前に鹿の頭蓋骨――、一対の枝角、黒曜石の細片とビジョン・クエストの写真や記念の品を飾ったものである。彼はポイント・レヤやヨセミテへ行こうかと思う、とあいまいに話していたが、自分をすり減らしていくような今の生活に対する自己嫌悪にどっぷり漬かり、無力感にとらわれた様子だった。煙草をふかし続けていた。

二ヶ月ほどして、彼のことが新聞に載った。ガールフレンドと一緒に、盗品と「量不明のヘロイン」所持で捕まったのだ。そして、刑務所に舞い戻った。スタート地点に戻ったわけだ。

長い間、彼の消息は知れなかった。そして三年後、私たちは高速道路ですれ違った。彼は、古いけれどまともな小型トラックの荷台に道具箱をのせて走っていた。「やあ」とやや興奮した感じで声をかけてきた。「やあ!」と私も叫び返した。「どうしてる?」

彼は窓から頭を突き出し、満面に笑みを浮かべてどなった。「足洗ったよ!」

S.フォスター & M.リトル 高橋裕子訳

『ビジョン・クエスト』(VOICE)

生命はみな天をさして居る。が、根はどうしても大地に下ろさねばならぬ。大地にかかわりのない生命は、本当の意味で生きて居ない。

人間は大地において、自然と人間との交錯を経験する。人間はその力を大地に加えて、農作物の収穫につとめる。大地は人間の力に応じてこれを助ける。人間の力に誠がなければ大地は協力せぬ。誠が深ければ深いだけ大地はこれを助ける。人間は大地の助けの如何によりて自分の誠を計ることができる。大地はいつわらぬ。欺かぬ。ごまかされぬ。

大地はまた急がぬ、春の次でなければ夏の来ぬことを知って居る。蒔いた種は時節が来ないと芽を出さぬ、葉を出さぬ、枝を張らぬ、花を咲かぬ、従って実を結ばぬ。秩序を乱すことは大地のせぬところである。それで人間はそこから物に序あることを学ぶ。辛抱すべきことを教えられる。大地は人間に取りて大教育者である。大訓練師である。人間はこれによりて自らの感性をどれほど遂げたことであろうぞ。

霊性の奥の院は、実に大地の坐に在る。

鈴木大拙『日本的霊性』(岩波書店)

道で迷う体験は、もっとも中身の濃い、豊かな体験です。なぜなら、自分にとって未知であった、未開発の自分の能力を発見・開発するチャンスだからです。ちなみに、最終的に大きな充実した人生に到達した人々は、例外なく、人生の迷い道の体験を持っています。それなしで大成した人はいません。

内側へ注意を向け変える練習を続けてゆくと、ある時点で「気持ちがいい」という感じが変化することがあります。苦しみや悲しみを包み込んだ「気持ちがいい」に変わるというか進化(深化)した感じです。その気分は「気持ちがいい」という言葉よりも、「充実」とか「定まる」とか「自己肯定」とかの言葉がなじみます。その気分はまた、芯のところに興奮があり、それを、厚みのある静けさが包み込んでいるという感じでもあります。

神田橋 條治『精神科養生のコツ』

(岩崎学術出版社)

加藤

「もしクライエントとセラピストとの関係、人間の関係だけであれば、場の基底がもうひとつ弱い。そこに、ディープ・エコロジカルな基盤があってこそ、出会いが成立する。人間と人間との出会いは同時に、自然とクライエントとセラピストの出会いでもある。魂の出会いといってもいい。

これがたとえば、もっと緑があって空気がよくないといけないとか、治療室は冬はもっと暖房がきいていて快適でなければいけない、緑が多く、いい空気が吸えて、初めて治療ができるということなら、それはディープではなく、シャロー(浅い)・エコロジーなんです。そういう物質的環境ではなく、難しくいえば梵我一如の場――梵我とはブラフマンとアートマンということです――、自分と世界とが一つであり無限に開けているような場のことをディープ・エコロジカルな基盤と言っているんです。」

加藤清、上野圭一

『この世とあの世の風通し』

(春秋社)

私は今でも八千メートル峰登頂への究極の動機が何であるのか、自分でもわからない。ただ、一度頂上へ登ってしまうと、また降りるのがとてもいやになるのだ。面倒だからというだけではない。私にとっては、下降によって私の中に虚しさがひろがるからである―失楽園―それは成功の意識によって満たされることはない。頂上に到達したときにすでにまったく別種の虚しさ、私の全存在をとらえる解放的な虚しさを私は何度も経験した。

ヘルマン・ブールがナンガ・パルバードの山頂から生還したのは、登頂したからである。もしも最高点を目前に失敗していたなら、あのように超人的な下山はできなかったろう。だから私にいわせれば、彼が生還したことこそが、彼が登頂した証拠なのである。彼はあの夢の点に触れたからこそ、時期を失せず、その点から離れることができたのである。

私の経験によれば、人間は、外的人間と内的人間とからなっている。外的人間―身体的・知的領域―は誰にでもかなりよくわかる部分である。しかし内的人間―精神的領域、それは意識下であり、まだよく解明されていない次元である(私はこれを精密素材領域と呼んでいる)―は、そこへ通じる方法を知らない限り、誰にもわからない。(中略)どの肉体も、すべてがそれからできている元の素材を自分の中に持っている。だからどの人間も万有を分け持っている。万有は無限だから、人間は無限を分け持っている。道具としての感覚器官と、記録装置としての意識の助けを借りて、人間は意識的に明確に自分自身を経験する(知る)ことができる。(中略)精神的な、私のいう精密素材的な人間には限界がないから、精神的人間の経験能力には限界がない。

高く登れば登るほど、ますます自分が透明に、くっきりと見えてくる。感覚が研ぎ澄まされる。彼があれほど情熱を寄せた頂が、具体的な形で彼のものとなる。彼は一種の光明点の中へ入り、涅槃の中に消え去ることができる。

初めてのいくつかの大きな遠征の後で、私は自分の人生がひろがったのを感じたが、同時により思慮深くもなった。三つ目の八千メートル峰であるヒドゥン・ピークが私に鎮静作用を与えた後、涅槃とは何であるかがようやくわかりかけてきたと思った。つまり私は生を超えるものの息吹を吸ったのである。エベレストの頂上では一種の精神的オルガスムを体験した。それは時間と空間のない全有意識における感情的振動である。そのとき私の理性は完全にシャットアウトされていた。

ラインホルト・メスナー 尾崎鋻治訳

『死の地帯』(山と渓谷社)

神話の英雄、シャーマン、神秘主義者、精神分裂病患者の内面世界への旅は、原則的には同じもので、帰還、もしくは症状の緩和が起こると、そうした旅は、再生――つまり、自我が「二度目の誕生」を迎え、もはや昼間の時空の座標軸にとらわれた状態でなくなること――として経験されます。そして、内なる旅は、いまや、拡張された自己の影にすぎないものとして、自覚されるようになり、その正しい機能は、元型の本能体系のエネルギーを時空の座標軸をもつ現実世界で、有益な役割を果たすために、使わせるというものになります。

ジョーゼフ・キャンベル 飛田茂雄他訳

『生きるよすがしての神話』(角川書店)

神話英雄はそれまでかれが生活していた小屋や城から抜け出し、冒険に旅立つ境界へと誘惑されるか拉致される。あるいはみずからすすんで旅をはじめる。そこでかれは道中を固めている影の存在に出会う。英雄はこの存在の力を打ち負かすか宥めるかして、生きながら闇の王国へ赴くか(兄弟の争い、竜との格闘、魔法)、敵に殺されて死の世界に降りていく(四肢解体、磔刑)。

こうして英雄は境界を越えて未知ではあるがしかし奇妙に馴染み深い〔超越的な〕力の支配する世界を旅するようになる。超越的な力のあるものは容赦なくかれをおびやかし(テスト)、またあるものは魔法による援助を与える(救いの手)。神話的円環の最低部にいたると、英雄はもっとも厳しい試練をうけ、その対価を克ちとる。勝利は世界の母なる女神と英雄との性的な結合(聖婚)として、父なる創造者による承認(父親との一体化)として、みずから聖なる存在への移行(神格化)として、あるいは逆に―それらの力が英雄に敵意をもったままであるならば―かれがいままさに克ちうる機会に直面した恩恵の掠盗(花嫁の掠奪、火の盗み出し)としてあらわされうる。

こうした勝利こそ本質的には意識の、したがってまた存在の拡張(啓示、変容、自由)にほかならない。のこされた課題は帰還することである。超越的な力が英雄を祝福していたのであれば、かれはいまやその庇護のもとに(超越的な力の特使となって)出発するし、そうでなければかれは逃亡し追跡をうける身になる(変身〔をしながらの〕逃走、障害〔を設けながらの〕逃走)。

帰還の境界にいたって超越的な力はかれの背後にのこらねばならない。こうして英雄は畏怖すべき王国から再度この世にあらわれる(帰還、復活)。かれがもちかえった恩恵がこの世を復活させる(霊薬)。

ジョゼフ・キャンベル 平田武靖他訳

『千の顔をもつ英雄』(人文書院)

人間は、混乱しておればおるほど(混乱した頭脳をしばしば愚鈍とよぶけれども)、それだけ熱心な自己研究によって大成する可能性がある。これに反して、秩序だった、均整のとれた頭脳は、真の学究、徹底した博識家(エンチクロペディスト)になるようにつとめなくてはならぬ。混乱した頭脳の人たちは、最初てごわい障害とたたかわねばならない。進歩も、きわめておそいし、仕事をおぼえるのにも苦労する。しかし、やがてはかれらも、永久にゆるぎない名匠・大家になることができる。

均整の人は、進歩が早いかわりに、落伍もまた早い。たちまちにして第二の段階に達する。が、ふつうここで立ちどまってしまう。最後の道程が苦しくなる。そして、すでにある程度の熟達の域に達していながら、あらためてまた初心者の状態に身をおくのが堪えがたいのである。混乱は、ちからと能力の過剰を意味する。ただ釣合いが欠けているのである。均整は、釣合いはただしいが、能力とちからの貧困を意味する。したがって、混乱の人が発展的であり、進歩の可能性をはらんでいるのに反して、均整の人は、早くから俗人として発展がとまってしまう。

秩序と均整だけが、明晰なのではない。混乱した人も、自己研鑽によって、均整の人がまれにしか到達しないかの天上的な透明さ、自照の境地に行きつく。真の天才は、この両極をむすびつけるものである。天才は、速度を後者とわかち、充溢を前者とともにしている。

ノヴァーリス 前田敬作訳

『花粉』(現代思潮社)

快楽主義であれ、厭世主義であれ、功利主義であれ、幸福主義であれ、快と苦、換言すれば、随伴的な状態や副次的な条件によって事物の価値を測るこれらすべての考え方は、前景だけを見る考え方で素朴性を脱するものではなく、これらに対しては、形成的な力と芸術家的な良心を自覚している者ならば誰でも、嘲笑なしには、さらに同情なしには見下ろすことがないであろう。(中略)

われわれの同情は一層高次の、一層遠目のきく同情である。――われわれが見るのは、人間がいかに小さくされるか、諸君が人間をいかに小さくするかなのだ!――それで、われわれがまさに諸君の同情を単純に尽くしがたい不安をもって見る瞬間がある。それは、われわれがこの同情に対して抵抗を感じる瞬間であり、――われわれが諸君の真面目さをいかなる浮薄よりも危険だと見る瞬間である。諸君は、できうべくんば――そしてこれほど馬鹿げた「できうべくんば」はないが、――苦悩を除去しようとしている。

それでは、われわれは? 思うに、実はわれわれは苦悩をかつてよりも一層高く、かつ一層酷くしたいと望んでいるのだ! 諸君の解するような無事安泰、――それは、無論、われわれの目標ではない。それはわれわれには終末だと思われるのだ。それは人間を直ちに笑うべきものとし、軽蔑すべきものとする状態であり、――人間の没落を望ましめるものなのだ!

苦悩の、大いなる訓練、――ただこの訓練のみが人間のすべての高昇を創り出したということを諸君は知らないのか。魂の強さを育て上げる不幸のうちにおける魂のあの緊張、大いなる破滅の瞬間における魂の戦慄、不幸を担い、辛抱し、解釈し、利用し尽くすときの魂の創意と果敢、またかつて深底・秘密・仮面・精神・狡智・偉大によってのみ魂に贈られたもの、――それはこれらの苦悩のもとで、大いなる苦悩の訓練のもとで魂に贈られたのではないか。

人間のうちでは被造物と創造主が合一している。人間のうちには素材・破片・過剰・粘土・汚物・背理・混沌がある。しかも人間のうちには更に創造者・形成者・鉄槌の峻酷・傍観者の神性および第七日(神の創造が終わった後の安息日)がある。――諸君にはこの対立が分かるか。そして、諸君の同情は「人間のうちの被造物」に、すなわち、形成され、破砕され、鍛造され、引き裂かれ、灼熱され、精煉されなければならないものに、――要するに、必然的に苦悩せざるをえず、また苦悩すべきものに向けられているのだということが分かるか。

ところで、われわれの同情、――それがすべての柔弱化と虚弱化のうちでも最悪のものである諸君の同情に対抗するときに、われわれの逆の同情が誰に向けられているかを諸君は理解しないのか。――従ってこれは同情に対する同情なのだ!――しかし、もう一度言うが、すべての快・苦の問題や同情の問題よりも一層高い問題が存する。そして、単にこの同情の問題にのみ帰趨するようなあらゆる哲学は素朴性を脱しえないのだ。――

ニーチェ 木場深定訳

『善悪の彼岸』(岩波書店)

「性格」と呼ばれる、その人にしみ込んださまざまの前提は、何の役に立つのかという問いに、「それによって生のシークェンスの多くを、いちいち抽象的・哲学的・美的・倫理的に分析する手間が省ける」という答えを用意したわけである。「これが優れた音楽がどうか知らないが、しかし私は好きだ」という対処のしかたが、性格の獲得によって可能になる、という考え方である。これらの「身にしみついた」前提を引き出して問い直し、変革を迫るのが学習Ⅲだといってよい。

習慣の束縛から解放されるということが、「自己」の根本的な組み変えを伴うのは確実である。「私」とは、「性格」と呼ばれる諸特性の集体である。「私」とは、コンテクストのなかでの行動のしかた、また自分がそのなかで行動するコンテクストの捉え方、形づけ方の「型」である。要するに、「私」とは、学習Ⅱの産物の寄せ集めである。とすれば、Ⅲのレベルに到達し、自分の行動のコンテクストが置かれたより大きなコンテクストに対応しながら行動する術を習得していくにつれて、「自己」そのものに一種の虚しさirrelevanceが漂い始めるのは必然だろう。経験が括られる型を当てがう存在としての「自己」が、そのようなものとしてはもはや「用」がなくなってくるのである。

G・ベイトソン 佐藤良明訳

『精神の生態学』(新思索社)

私は本当はもっとさまざまな身振りをとれるのに、無意識の中で「それは私らしくない」と思って、捨ててしまっているのです。

私たちは「癖になった緊張体系」を身につけていきます。人格とは緊張の集積体系だと言ってもいいので、「私らしくない身振りはとらない」というルールの体系でもあります。

その意味でいうと、気功は、「ふりを癒す」ものであると言える一面があります。

だからある一面からいえば、気功をするとは、「私でない何かをやってみて私を拡張すること」というふうにも定義できます。

だから、百冊の本を積み上げて読むよりも、「ふだん絶対にしない身振り」をひとつしたほうが、脳は発達するのです。

気功はどれも自己拡張によって癒すという要素をもっているが、五禽戯はそれが「人間以外」への時間的空間的拡張という意味で際だっている。

だから、巧みに真似られるかどうかは問題ではない。私が虎を真似ようと思った時、すでに私の中の虎と、地球全体の虎とつながっているのです。

津村喬『伝統四大功法のすべて』

(学習研究社)

「さて、すばらしき友よ」、C.氏は言った、「これで私の申し上げることを理解するのに必要なものはすべてお手許にそろいました。これでおわかりですね、有機的世界においては、反省意識が冥く弱くなればそれだけ、いよいよ優美がそこに燦然とかつ圧倒的にあらわれるのです。――けれどもそれは、二本の直線が一点の片側で交差すると、それが無限のなかを通過したあと突然また反対側にあらわれる、とか、あるいはまた凹面鏡に映った像が無限の彼方まで遠ざかったあとで、突然私たちのすぐ目の前にきている、とかいうふうにしてなのです。

このように認識がいわば無限のなかを通過してしまうと、またしても優美が立ちあらわれてきかねないのです。ですから優美は、意識がまるでないか、それとも無限の意識があるか、の人体の双方に、ということは関節人形か、神かに、同時にもっとも純粋にあらわれるのです。」

「とすると」私はいささか茫然として言った、「私たちは無垢の状態に立ち返るためには、もう一度、認識の樹の木の実を食べなければならないのですね?」

「さよう」と彼は答えた、「それが、世界史の最終章なのです。」

ハインリヒ・フォン・クライスト 種村季弘訳

『マリオネット芝居について』(河出書房新社)

一粒の砂に世界を、

一輪の野花に天国を見る、

君の掌のなかに無限を、

ひとときのうちに永遠をとらえる

ウィリアム・ブレイク

『ピカリング稿本』

わたしは当時リヴィング・シアターについてはほとんど知らず、(中略)何の予備知識もなく、ケネス・ブラウン作『営倉(ブリッグ)』の初日の席に座ったのであった。

その日わたしは開演三十分前に入場したのだが、驚いたことに、客席はほとんど空っぽなのに、舞台はすでに幕は上がっていて、舞台前面に設けられた檻のような柵の向うで(実はこれが営倉の内部だったのだが……)、アメリカ兵士に扮した役者たちが、ステージの上を行ったり来たりしていたのである。T・N・P(国立民衆劇場)の公演などでは、開演前すでに空舞台に役者が板つきしていることは別段珍しくはないのだが、何とはなしに目の前の檻を眺めているうち、ふとわたしはもうじっさいに芝居は始まっており、役者たちはすでに役を演じ始めているのではないか?という気がして来た。やがて開演時間が過ぎても、一向に新しいことは起こりそうになかった。やはりわたしの印象は当たっていたのである。そうとは気づかない観客たちがざわめき始めた。そしてそのざわめきが最高潮に達したと思われた瞬間――突然笛が鳴り、号令がかけられ、囚人兵たちは寝床からとび起き、集合して点呼がかけられる。

《パリでは、われわれは余りに審美的評価を下される。われわれは一つの流派としてとり扱われ、前衛、ブレヒト劇、グロトフスキの名がたえずひき合いに出される、われわれはいつも同じような質問を受ける。『ハプニングをどう思うか?』『即興演技について?』もちろんこれらは重要なことだ。だがわれわれの職業にとってもっと重要なこと、それはわれわれの宇宙を創り出す作業であり、毎日の訓練なのだ。レッテルを張ること、定義を示すことはやさしいが、本質的なことではない。それは結果にすぎない。われわれは叫びをあげ、そして行動するのである。》ジュリアン・ベック/リヴィング・シアター

利光哲夫『反=演劇の回路』

(勁草書房)

われわれの方法は、できあがった技芸を寄せあつめる演繹的方法ではない。ここでは、あらゆることが俳優の「成熟」の一点に集中されるが、この「成熟」は、窮極の世界をめざす緊張によって、徹底した自己の剥奪や、自己の深奥をむきだしにすることによって表現されるものであり、すべて、わずかのエゴイズムや自己享楽の痕跡があってはならない。俳優は自己の全存在を贈与するのである。したがって、これは「恍惚(トランス)」の技術であり、俳優の肉体を本能のもっとも奥深い層が、一種の「透視光線」となってほとばしりでる、俳優の心理と肉体のすべての力を統合する技術である。

イェジュイ・グロトフスキ 大島勉訳

『実験演劇論』(テアトロ)

必要を感じて劇場に行くという行為のほんもののあり方として、わたしが思い浮かべるのは、精神病院におけるサイコドラマの時間である。(中略)

私にはサイコドラマが治療法としてどれだけの価値があるのか、まったく何もわからない。それはあるいは医学的にはなんら永続きする効果をもたらさないのかもしれない。だが現に起こっている事柄に関するかぎり、明白な効果が認められる。劇が始まって二時間もたてば、そこにいる人びとの間のあらゆる関係は必ず少し変わっている。一同がある共通の体験をしたためだ。

その結果、これまでは殻に閉じこもっていた人びとの間に何か萌芽的なつながりが形成され、何かがこれまでよりも血の通ったものになり、何かがこれまでよりも自由に流れるようになる。部屋を出る時の一同は、部屋に入って来た時とはどこか違っている。たとえ室内で起こったことがこの上なく不快であったとしても、一同は、まるで腹を抱えて笑った後と同じように元気になっている。

ここには悲観主義も楽観主義も当てはまらない。要するに、参加者の何人かが、一時的に、僅かに生気をとり戻したということだけなのだ。部屋を出て行く瞬間にそれが一切消えてしまっても、別に構わない。一度こういう味を覚えたら、彼らはまた同じことをやりたいと思うようになるだろう。劇の時間は彼らの生活の中のオアシスのように感じられてくるだろう。

ピーター・ブルック 高橋康也他訳

『なにもない空間』(晶文社)

私は、ゲシュタルト療法の創始者とよく言われます。それは戯言です。しかし、私をゲシュタルト療法の発見者、もしくは再発見者と呼ぶなら了承できます。ゲシュタルトは、地球の生成の歴史と同じくらい古代からある古いものです。

フリッツ・パールズ 倉戸ヨシヤ訳

『ゲシュタルト療法バーベイティム』

(ナカニシヤ出版)

現代のゲシュタルト療法の創始者であるフリッツ・パールズは、先住文化のシャーマンがいれば間違いなく仲間として歓迎されたであろう。パールズは、自己への気づきを促すために、夢人物(ドリーム・フィギュア)や身体経験との同一化ならびに脱同一化法を用いた。そして、モレノの「サイコドラマ」から、夢見手が自分や他者を登場人物にすることによって夢の内容を実演化する方法を借用している。

アーノルド・ミンデル 藤見幸雄監訳

『ドリームボディ』(誠信書房)

画家は、その身体を世界に貸すことによって、世界を絵に変える。この化体を理解するためには、(中略)視覚と運動との撚糸であるような身体を取りもどさなくてはならない。

私の身体は(中略)、自分のまわりに物を集めるのだが、それらの物はいわば身体そのものの付属品か延長であって、その肉のうちに象嵌され、言葉の全き意味での身体の一部をなしている。したがって、世界は、ほかならぬ身体という生地で仕立てられていることになるのだ。

私が見ている画像が〈どこに〉あるかをいうのは、確かに骨が折れる。私は画像を、物を見るようなふうには見ていない(中略)、私の眼なざしは存在(Etre)の輪光のなかをさまようように画像のなかをさまよい、私は絵を見るというよりはむしろ、絵に従って、絵とともに見ているからである。

画家は幻惑の中で生きている。(中略)この描出、――これらは画家にとって星座の図取りと同様、物そのものから発出してくるかに思えるのである。〈画家〉と〈見えるもの〉とのあいだで、不可避的に役割が顚倒する。その故にこそ、多くの画家は物が彼らを見守っているなどと言ったのだし、クレーに次いでアンドレ・マルシャンも次のように言うのだ。「森のなかで、私は幾度も私が森を見ているのではないと感じた。樹が私を見つめ、私に語りかけているように感じた日もある……。私は、と言えば、私はそこにいた、耳を傾けながら……。画家は世界によって貫かれるべきなので、世界を貫こうなどと望むべきではないと思う……。私は内から浸され、すっぽり埋没されるのを待つのだ。おそらく私は、浮かび上がろうとして描くわけなのだろう」。一般に〈霊気を吹き込まれる(インスピレーション)〉と呼ばれているものは、文字通りに受け取られるべきである。本当に存在の吸気(インスピレーション)とか呼気(エクスピレーション)というものが、つまり存在そのものにおける呼吸(レスピレーション)があるのだ。もはや何が見、何が見られているのか、何が描き、何が描かれているのかわからなくなるほど見分けにくい能動と受動とが存在のうちにはあるのである。母の胎内にあって潜在的に見えるにすぎなかったものが、われわれにとってと同時にそれ自身にとっても見えるものとなる瞬間、一人の人間が誕生したと言われるが〔その意味では〕画家の視覚は絶えざる誕生なのだ。

世界は、もはや画家の前に表象されてあるのではない。言わば〈見えるもの〉が焦点を得、自己に到来することによって、むしろ画家の方が物のあいだから生まれてくるのだ。そして最後に、画像が経験的事物のなかの何ものかにかかわるとすれば、それは画像そのものがまず「自己形象化的」(autofiguratif)だからにほかならない。画像は「何ものの光景でもない」ことによってのみ、つまり、いかにして物が物となり、世界が世界となるかを示すため〈「物の皮」を引き裂く〉ことによってのみ、或る物の光景なのである。アポリネールが、詩のうちにはとても〈作り出された〉とは思われず、まるで〈みずから形になった〉としか思われない章句がある、と言った。そしてアンリ・ミショーが、時としてクレーの色彩は画布の上にゆっくりと生まれ、原初の根底から発出し、錆や黴のように「適地を選んで生えてきた」のではないかと思われることがある、と言っている。芸術は構成や技巧、つまり空間や外界への巧妙なかかわり方ではない。それはまことに、ヘルメス・トリスメギストスの言う「光の声とも思われた言葉なき叫び」なのである。

放棄しなければならない根本的偏見とは、心理作用が当人にしか近づきえないものであって、私の心理作用も私だけが近づくことができて、外からは見えないものだとする偏見です。しかし私の「心理作用」は、きっちり自己自身に閉じこもって、「他人」はいっさい入りこめないといった一連の「意識の諸状態」ではありません。私の意識はまず世界に向い、物に向かっており、それは何よりも〈世界に対する態度〉です。〈他人意識〉というものもまた、何にもまして、世界に対する一つの行動の仕方です。そうであってこそ初めて私は、他人の動作や彼の世界の扱い方の中に、〈他人〉というものを見出すことができるわけでしょう。

ここでわれわれに与えられているのは、今日の心理学の用語で言うなら、〈私の行動〉と〈他人の行動〉という二つの項をもちながら、しかも一つの全体として働くような〈一つの系〉なのです。私が私の身体図式を作り上げたり組み立てたりするにつれ、また私自身の身体についてだんだん組織立った経験をするようになるにつれて、私が自分自身の身体について持つ意識は、私がそこに埋没している混沌の状態から脱して、他人の名義に書きかえられうる状態になります。それと同時に、知覚されようとしている〈他人〉なるものも、もはや自己のうちに閉じこもった一つの心理作用ではなく、一つの行為、世界に対する行動となってきます。したがって、他人は彼自身のところから私の身体の運動的志向の圏内に入りこみ、かの「志向的越境」(transgression intentionelle)(フッサール)に身を投ずることにより、そのおかげで私は他人にも心理作用を認めたり、また私自身を他人の中に運びこんだりすることになるのです。フッサールは、他人知覚は「対の現象」(phenomene d’accouplement)のようなものだと言っていました。その言葉は、決して単なる比喩ではありません。他人知覚においては、私の身体と他人の身体は対にされ、言わばその二つで一つの行為をなし遂げることになるのです。つまり私は、自分がただ見ているにすぎないその行為を、言わば離れた所から生き、それを私の行為とし、それを自分で行ない、また理解するわけです。また逆に、私自身の行なう動作が他人にとってもその志向的対象になりうることを、私は知っています。こうして私の志向が他人の身体に移され、他人の志向も私の身体に移されるということ、また他人が私によって疎外され、私もまた他人によって疎外されるというそのことこそが、他人知覚というものを可能にするのです。

もし鏡像の現象の中で〈他人の現前〉というものが果たしている役割を認めるならば、幼児が乗り越えなければならぬ難関の性格も、おそらくもっとよく規定することができましょう。幼児にとっては難しいのは、身体の視覚像と身体の触覚像とが、空間の二点に位置しているにもかかわらず実は一つなのだということの理解ではなく、むしろ鏡の中の像が自分の像であり、しかもそれは他人が見る自分、つまり他の主観に呈示される自分の姿なのだということを理解する点なのです。ここでの綜合は、知的で綜合ではなく、他人との共存に関する綜合です。

他方、こうした事情をもっとよく考えてみますと、右の二つの解釈は互いに排除し合うものではありません。というのは、他人との関係を、単にわれわれの経験の一内容としてではなく、本当の意味での構造と見なさなければならなくなるからであり、そしてそう考えれば、われわれが普通に知性と呼んでいるものは独特なタイプの対人関係(つまり「相互性」という関係)を指す別な呼び方にすぎないということがわかって来、したがってわれわれの発達過程のどこをとってみても、〈他人との生きた関係〉が、抽象的に「知性」と呼ばれているものの支柱となり乗物となり拍車になっていることがわかってくるからです。

このように考えますと、鏡像の現象の不安定さや変わりやすさも当然だということになりましょう。それは、われわれの他人や世界に対する感情的関係がそうであるのと同じことです。(中略)〈その過程は一度実現されると言わば自律的に活動するものでありながら、しかも同時に、まことに偶然的なわれわれの対人関係に関与しつつ、いろんな形で退化したり逆行したりすることもありうるのだ〉ということが、やすやすと理解できるようになりましょう。

M.メルロ=ポンティ 木田元他訳

『眼と精神』(みすず書房)

かくして私たちは、私が初めて知覚を暗黙知の一例だとほのめかしておいた地点に舞い戻ることになる。私は次のようなことを言ったのだった。私たちは、身体的過程が知覚に関与するときの関与の仕方を解明することによって、人間のもっとも高度な創造性を含む、すべての思考の身体的根拠を明らかにすることができるだろう、と。(中略)

私たちの身体は、それは知的なものであれ実践的なものであれ、すべての外界の認識にとって、究極の道具である。私たちは、目覚めているときはいつも、外界の事物に意識を向けるために、そうした事物との身体的接触を感知し、その感知に依拠しているのだ。私たちの身体は、私たち自身が普段は決して対象として経験することはないが、身体から発して意識される世界を介して経験する、この世で唯一のものである。私たちが自分の身体を外界の事物ではなく、まさに自分の身体として感じるのは、このように自らの身体を知的に活用しているお陰なのである。

暗黙的認識において、ある事物に近位項(A)の役割を与えるとき、私たちはそれを自らの身体に取り込む、もしくは自らの身体を延長してそれを包み込んでしまう。その結果として、私たちはその事物に内在する(dwell in)ようになる。(中略)

十九世紀末、ドイツの思想家たちは、「内在化( indwelling )」もしくは「感情移入( empathy )」が、人間や人文諸科学を認識するための適切な方法だと仮定していた。(中略)ディルタイは、ある人の精神はその活動を追体験することによってのみ理解されうる、と説いている。またリップスは、審美的鑑賞とは芸術作品の中に参入し、さらに創作者の精神に内在することだと述べている。私が思うに、ここでディルタイとリップスは、人間と芸術作品を理解するために応用される、暗黙知の目覚ましい一形態について述べているのだ。しかも、それがただ内在化によってのみ果たされるのだと語っている点は、当を得たものだ。しかし、暗黙知に関する私の分析に照らすと、それが人文科学と自然科学を截然と区別するものだと説いたのは、彼らの誤りであった。暗黙知の構造に由来するものとして内在化は、感情移入などよりはるかに厳密に定義される行為であり、かつて内在化の名のもとに呼ばれていたものをも含む、ありとあらゆる観察の下地をなすものなのだ。

暗黙知は、身体と事物との衝突から、その衝突の意味を包括=理解(コンプリヘンド)することによって、周囲の世界を理解するのだった。この包括は知的なものであり、なおかつ実践的なものであった。だから包括的存在は拡張されて、自分自身の動作(パフォーマンス)は言うまでもなく、他人の動作とその他人自身をも含むものとされたのである。このとき私たちは、その向こうに生物学の全貌が見渡せるドアの前に到達していたのだ。(中略)包括的存在は、首尾一貫した現実の諸レベルが独特の論理で組み合わされたところにある。その概念は、人間の動作ばかりでなく、人間界と動植物を貫くあらゆる生物的レベルを包み込むに至る。それは階層化された生物の宇宙を顕現させるのだ。一個の有機体の内側では、より上位の原理が、逐次、すぐ下位の原理が未決定なままにとどめている境界を、制御する。上位原理は、自らが機能するために、下位の原理に依拠するのだが、下位の原理の法則に干渉することはしない。さらに、上位原理は下位原理の観点からは論理的に説明ではないので、下位原理を介して機能することによって不首尾に終わることもままある。

生命が誕生する最初の創発(エマージャンス)は、後続するすべての進化段階の原型である。それに基づいて、進化の階段を昇っていく生命形態が、より高次の原理を携えて出現していくのである。

もし私たちが、説明することのできない多くのことを認識しているならば、どうであろう。さらにもし私たちが認識して説明できる事柄ですら、それ自身を越える実在(リアリティ)とそれとの関わりに照らして初めて、真実として受け入れられるのだとするなら、どうであろう。ここで言う実在とは、その範囲も定まらないまま思いも寄らない結果を伴って、将来出現する何ものかのことなのだが。つまり、もし私たちがほんとうに、より広汎な、いまだ知られざる未来の発露によって、偉大な発見とか偉大な個性をきわめてリアルなものとして認識するとしたら、どうであろう。そのときには、完全に特定可能な根拠に基づく認識という考え方は、崩壊することになる。

マイケル・ポランニー 高橋勇夫訳

『暗黙知の次元』(筑摩書房)

私はほとんど考えない。それで、感ずることをすべて理解する。私は肉体によって感じている。知性によってではない。私は肉体である。私は感情である。私は肉体と感情の中に住む神なのだ。私は人間であって神ではない。私は単純なのだ。私は考える必要はない。私は自分自身に感じさせ、感情によって理解しなければならない。(中略)

世界は神によって作られた。人間は神によって作られた。人間が神を理解することは不可能だ。しかし、神は神を理解する。人間は神の一部である。それで時として神を理解する。私は神であり人間である。私は心を持った動物である。私は肉体である。しかし私は肉体から生まれたのだ。神は肉体を作った。私は神である。私は神なのだ。神なのだ。…

私は感じたときはいつでもそれを実行する。私は決して感情に逆らわない。神は私にどうしたらよいか命令をくだす。私は回教の行者や魔法使いではない。私の身体の中には神がいる。誰もがその感情を持っている。しかし誰もそれを使わない。私はそれを使う。そして、その結果を知っている。人々はこの感情が精神的な陶酔状態だと考えている。しかし私は陶酔状態ではない。私は愛だ。私は夢の中にいる。愛の夢うつつの中にいる。私はたくさんのことを言いたいが、言葉が見つからない。私は書きたいが書けない。私は夢の中で書くことができる。この夢の状態は「叡知」と呼ばれる。誰もが知性的な存在である。私は知性的でない存在を望まない。だから私はひとに感情の恍惚の中に陶酔してもらいたい。私は神という薬の中にいる。私は私が眠ることを望んでいる。人々は私が書いたものを馬鹿げたことだと言うだろう。だが実際は深い意味を持っているのだ。

ヴァーツラフ・ニジンスキー 市川雅訳

『ニジンスキーの手記』(現代思潮社)

かつてそれを標榜した人々、また現に標榜しつつある人の区々まちまちな足取りにもかかわらず、けっきょく言いうることはシュルレアリスムが目指すところはなによりも、知的ならび倫理的な見地から、もっとも広汎かつ深刻な種類の意識の危機を挑発することであり、そうした結果が得られるか否かによってのみ、歴史的にその成功と失敗は決められるのである。

知的分野でそれが果たしてきたこと、また果たしつつあることは、古めかしい二律背反の人為的性格を、あらゆる方法で試練にかけ、いかなる代価を払っても認識させることである。(中略)生と死、現実と想像、過去と未来、伝達可能なものと伝達不可能なもの、高いものと低いものとが、そこから見るともはや矛盾したものに感じられなくなる精神の一点がかならずや存在するはずである。ところで、この一点を突きとめる希望以外の動機をシュルレアリスム活動に求めても無駄である。もっぱら破壊的な、あるいは建設的な意味をそれに与えることがいかに誤りであるかはこのことからしても明らかであろう。ましてやここで言う一点とは建設と破壊とが互いにぶつかり合う武器として振りかざされる可能性を喪失する一点なのだから。同様に、シュルレアリスムは、芸術の、さらには反芸術の、哲学あるいは反哲学の口実のもとに、その傍らで生産されているもの、一言でいえば、内部のまばゆい輝きのうちに存在を滅却させることを目的とせぬ、すなわち氷の魂でも火の魂でもない一切のものを重視する気がないことも明らかである。

アンドレ・ブルトン 生田耕作訳

『シュルレアリスム第二宣言』(人文書院)

私は知っています。アントナン・アルトーは見たのです。ランボーや、ランボーより以前にノヴァーリスやアルニムが、見ることについて語ったような意味で、見たのです。『オーレリア』が出版されて以来、このようにして見られたものが客観的に見うるものと一致しないなどということはほとんど何の意味もなくなっています。その一員たることにますます誇りが持てなくなっているような社会が、相も変らず人間にたいして、鏡の裏側に抜け出したことをつぐないえぬ罪として責め続けているというのは悲劇的なことです。(中略)私が、アントナン・アルトーにおいて敬意を表するのは、それを生きることで死んでしまうようないっさいのものにたいする死にものぐるいの、英雄的な否定の運動です。

アンドレ・ブルトン「アントナン・アルトーへのオマージュ」

『野をひらく鍵』粟津則雄訳 (人文書店)

ランボーにおいては、イメージが、無用の語に妨げられることなく、くっきりと立つ。この描写の直接性にすこしでも似たものを求めるとなると、カトゥルスへ、おそらく dentes habet (歯をもっている)の句を含む詩へ遡らなければならないだろう。

エズラ・パウンド 沢崎順之助訳

『詩学入門』(冨山房)

彼は妙なことを云います、(中略)彼の云うことはかずかずの夢です。―それにしても、それは彼に熱のあった時と全然同じものではありません。まるで、特別な夢を見ているようです、そう私には思われます。(中略)殆ど物質的なところのない存在なので、彼の思想はわれ知らずに漏れるのです。時々彼はお医者さまたちに、彼が見るような異常なものを見るかどうか尋ねています。そうして彼等に話しかけ、しずかにかずかずの印象を物語っています、とても私なぞに現すすべもないような言葉で。

イザベル・ランボオ 菱山修三訳

『死に臨むランボオ』(白馬書房)

あなたは、ぼくがどんなふうに作曲するのか、それを知りたいとおっしゃる。ある程度長い曲を書く時、どんな方法によるのか知りたいとおっしゃる。この件については、本当に、次のことしかいえません。というのも、ぼく自身それ以上何にも知らないのだし、また、それ以上を当てにするわけにいかないからです。ぼくが完全にぼく自身である時、全くひとりぼっちで、しかも機嫌がよい時――そう、たとえば、馬車で旅行してるとか、ご馳走のあと散歩してるとか、夜眠らないでいるとか、そういう場合、ぼくの楽想は一番よく、一番ふんだんに流れてくるのです。何時(いつ)、どんなふうにくるのか、ぼくにはわかりませんし、力ずくでこさせるわけにもいかない。自分の気に入った楽想はしっかり覚えておき、前にもお話したように、自分に唸ってきかせる癖がついてます。そうやってるうちに、間もなく、あれこれの断片を料理して、おいしいご馳走にするにはどうしたらよいか、つまり対位法の規則にもうまくのり、いろいろな楽器の特殊性によくあうようにするのにはどうすればよいかが、わかってくる。

こういったことが集まって、ぼくの魂に火がつき、邪魔されない限り、ぼくの主題は自分でだんだん大きくなり、方法化され、限定され、たとえ長いものだろうと、全体が、ほとんど完全に仕上がった形で心に浮かんでくるので、いってみれば一幅のきれいな絵とか美しい彫刻のように、一目で見渡せるようになります。これは想像の中で、だんだんにきくのではなく、いわば何もかも、全部いっぺんにきいてしまうのです。それがどんなに愉快か、とても口ではいえません! こうした発明や仕上げは、楽しい生き生きした夢の状態で起こるのです。何が楽しいといっても、この全体をいちどきにきけるということほど、いいものはありません。いったん、とうしてでき上がったものは、ぼくは容易なことでは忘れない。恐らく、これが、ぼくが神様に一番感謝しなければならない贈物でしょう。

ぼくの楽想を書きつける段どりは、いまお話したようにしてあらかじめ集めておいたものを、いってみれば、記憶の袋から引きだしてくるだけの話です。そんなわけで、以上のように何もかもすでにでき上っているのですから、紙に書きこむのは実に早くできるのも当然だし、そうやって書かれたものが、前にぼくの想像の中にあったものと違うこともめったにありません。だから、この仕事をしている時は、邪魔があっても割と平気で、まわりで何が行なわれていようと書いていられますし、話に口を入れることだってできます。

ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト 吉田秀和訳

『モーツァルトの手紙』(講談社)

スティーブ・レイシー

「ジャズがジャズであることを誰も認めることができ、そうしたことを容認させうる共通の文化的アイデンティティのひびがなかったとき、それは可能であったかもしれません。

つまり疑いもなく共通のコンテクストの上で語るという語法がです。今や即興演奏はそうした共通なコンテクストの上での語法ではありえません。誰もが分裂したものを抱えているのです。そしてそれぞれが自己のコンテクストを組織し、そして文法も語法も自ら生み出さなくてはならなくなってきてさえいるのです。

我々はもはやある確たるコミュニティに自己が属するという幻想すら持ちえませんし、そうしたコミュニティやコンテクストを確信することなど、ましてできないのです。すでにパーカーが、そしてロリンズやドルフィーが、さらにモンクがそうでした。」

「即興演奏は、とくにソロはもっともシンプルで基本的な生と死の秘儀、確かにそのとおりだと思います。そして、何よりもコンクリートなものであり、〈体験的な〉〈同時体験的な〉ものだと思っています。私の考えや体験を、フィーリングを与える――または外に出す――のではなく、演奏者と聴衆のそれぞれ共通の体験の基盤=底へ働きかけるものだと思っています。演奏者自身もその演奏だけを体験するのではなく、そこに生起するすべてを聴衆とともに体験しなくてはならないのです。演奏者が自分の演奏だけに眼を向けるとエゴイスティックになりすぎ、体験のスペースは狭くなってしまいます。そして、一方的になってしまうのです。」

「私はソロを演奏するとき、いやいつも演奏するときですが、二つの自分の位置を想定します。つまりいま行っている行為のまさにそこ、その只中にいつづけようとする私と、私の演奏行為の中心から離れて、ホールの一番後ろでじっと客観的にその演奏行為を見ている私とです。私のうちへと向かっていく私と、およそ私のそのような在り方と無関係に部屋の外で、あるいは通りの向こう側で、そう、例えば二つほど通りをへだてた広場のベンチで、じっと座っている私とです。この二つの私が、私が演奏するにはいつも必要なのです。不用意に熱中しないためには、またあらゆる方向へ行ってしまわないためには、またそしてつまらない無機的な死んだ演奏にならないためには、その両方の私が同時にいつづけることが必要なのです。(中略)それはうぬぼれないための、そして自分の未熟さを見つけるための、自覚の方法なのです。」

間章『この旅には終わりはない』

(柏書房)

「悪銭身につかず」とはいうものの、芸は、盗んだものしか身につかないんです。

某ピアニスト

アンクル・ロイが、ぼくを見てこう言った。

「タダシ、判断を急ぎすぎてはいけない。何が起きているのか、よーく見るんだ。そうすると、いつしか頭ではなく、ハートが『よし!』と判断をくだすときが来る。それを覚悟というんだ」

この言葉は、強烈に心に響いた。

「ワシテ!」

ラコタ族の人たちは、この言葉を好んで使う。「よっしゃ!」とか「OK!」というニュアンスの言葉だ。頭ではなく心で納得できたとき、ある種の覚悟が決まったとき、彼らの口から出る言葉が「ワシテ!= よっしゃ!」なんだとぼくは受けとめている。ぼく自身も大切にしている言葉のひとつだ。

もうひとつ、ぼくの好きなラコタ語がある。それは、

「ワァナホー」

という言葉だ。これは英語で言うと、

「Ready?」

に当たる言葉で、それに対して

「ワァナ!」

と応えるとき、

「今こそ、そのときだ!」

という意味になる。

アンクル・ロイは、よくこう言っていた。

「ハートが判断をくだして、いよいよ覚悟が決まったらなあ。そこから先は、すぐに行動に移すんだよ」

じっくり自分に問いかけて、覚悟が決まれば、

「ワァナ!」

で、今こそ歩き出そう。

自分のハートが「よし!」と言ったことに、人は決して後悔しないものだと思う。

松木正『自分を信じて生きる インディアンの方法』

(小学館)

「治療師はワカン・タンカと助手たちが人びとを助けるときに、彼らがそれを通して働くための穴のようなものだと、ブラック・エルクは言っていましたが、あなたもそのように思われますか?」

「わたしたち[ブラック・エルクと彼]はそれについて何度も話し合ったよ。高き力がわたしたちに同じことを教えたという点では意見が一致したね。われわれは穴のようなものなんだ。しかし、わたしは治療に中空の骨を使うので、治療師は『小さな中空の骨』だと考えることにしているよ」

「治療師たちはみんな、ワカン・タンカ、トゥンカシラ、助手たちにとっての中空の骨、彼らがそれを通じて働くための道具なんでしょうか?」

「そこを通り抜けていくんだよ。パワー(力)はまずわたしたちを満たし、わたしたちをそれにふさわしいように変えてから、そこを通って他人へと流れていくんだ」

「力を受け取っても、それが自分から動きはじめることはない。力を動かすには、わたしたちの側にそれ以上のものが必要だ。高き力の指示に忠実に従って、みずからの信頼と決意を示さなければならない。まず最初に、彼らの召使として多くの人を助けたいという決意を示さなければならない。そのためにクエスト(探求)をするんだよ。昔ながらのやり方で場所を準備し、そして探求を行う。そのとき想念や道具を一つ一つ使っていくことで、わたしたちは古くからの道を一歩また一歩と進んでいく。ひとつの想念や道具が次のそれにつながって、最後には探求の目的地へと到達する。わたしの言い方だと、それは『生命のダンス』の道を歩くことだ。実際のダンスはその一部にすぎないんだよ。この歩みはわたしたちが死ぬまで続く」

トーマス・E・マイルス 澤西康史訳

『フールズ・クロウ 知慧と力』

(中央アート出版社)

私の第一歩は、ローリング・サンダーが「理解」という言葉を用いて伝えようとしているものをまず学ぶことだった。彼のいう「理解」とは、官僚的な既成の現代的教育システムが私に信じこませようとしてきたたぐいのものではなかった。

ローリング・サンダーが「エスタブリッシュメントのマインド」つまり「官僚的な、すでにできあがってしまっている心」と呼ぶところのものにとっては、「理解」とは単に相当数の思いつきや考え方があれやこれややりくりされているうちに、そこへ新しく入ってきた考え方が、それまであったものの中にうまく収まっていくまでの、どちらかといえば低レベルな、ちょっとした情報処理ともいえるものにすぎないのであった。新しい考えがそうやって古い考えの中にしっくりと収まることによって、心は「知の感覚」を与えられて満足することになるのだ。そしてその人物は、単に自分の立てた仮説がすべてうまいところに当てはまったことに満足し、そしてこう言う。「私は知っている」と。

ローリング・サンダーにとっては、しかし、知るということは存在することであった。「天の配列」というものについての彼の簡潔な解説によれば、この宇宙にあるものにはことごとく「正しい時間」と「正しい場所」とが存在する。そしてこのことは、口で話したり、頭で考えたりするいかなるプロセスによっても、およそ理解できるようなしろものではないのである。ローリング・サンダーは「言うことは簡単だが、それを理解することは難しい。理解するためには、それを生きなければならない」と言っていた。この言葉の意味するもの、つまりローリング・サンダーが「すべてのものには正しい場所と時間があり、そのことを理解するためには、人はそれを生きなくてはならない」と語る時、彼は人がその「正しい時」と「正しい場所」の一部になるということについて語っている。彼は正しい時と正しい場所とを理解する。だからこそ彼は正しい時と正しい場所の一部でもあるのだ。このことはつまり、夏の花にとっての正しい時と正しい場所を、ある程度は彼が決めることができるということなのである。

ローリング・サンダーが煙草なしではいられないような人間ではないことを私も知っていたけれど、おそらく彼のパイプが今は煙草を非常に必要としていたのかもしれない。あまりにも出発をせかしたために煙草を置き忘れたことで、つむじを曲げているのではないだろうかと私は考えた。

あるいはもしかしたら、こうやって朝の一時を楽しんでいるだけのことなのかもしれない。後ろの席からは彼の顔を見ることができなかったが、とにかく彼が大丈夫なことを願った。そしておそるおそるこう切り出した。

「大丈夫、はじまるまでにはまだ余裕がありますよ。(中略)」

その瞬間ローリング・サンダーがパチンと指を鳴らした。

「そうら、うまくいった! これでもう大丈夫だ! やっとここに来たぞ!」

そう言いながら彼は自分の席でこちらを振り返り、腕をぬっと突き出してその手に握ったものを私に見せたのである。なんとその手には煙草の袋が握られているではないか。

「どこにあるかははっきりわかっていたのだ。どこにあるのかがはっきりわかっている時には、こうしたことはそれほど難しいことじゃない」

彼は手に持った煙草の袋をぶらぶらさせながら、顔中を笑顔にして笑った。そしてそれから真顔になって私を見て言った。

「このようなことはできるものなのだ。本当に必要な時には、それはできる」

ダグ・ボイド 北山耕平他訳

『ローリング・サンダー』(平河出版社)

第1の仮説:シャーマンは、この世界を振動(バイブレーション)から成り立つものとして理解している。

第2の仮説:シャーマンは、神話やヴィジョンを介して、世界を見ている。

第3の仮説:シャーマンは、意識の変容状態で現実を知覚する。

第4の仮説:シャーマンは、現実に関して患者が抱いている固定観念を揺るがせるために、あらゆる手段に訴える。

第5の仮説:シャーマンは、あらゆる事象は宇宙の中で結ばれていると理解しており、何に物理的な意味を持たせるかを自由に選び取る。

第6の仮説: シャーマンは、並行世界(パラレル・ワールド)に入る。

第7の仮説: シャーマンは、高位の力を意識しながら仕事をする。

第8の仮説: シャーマンは、愛や性的なエネルギーを癒しに利用する。

第9の仮説: シャーマンは、死の世界を訪れることで、この世界を知覚する能力を変化させる。

われわれは彼に、どのようにして宇宙に意識が生まれたのか尋ねた。この問いに対する彼の答えが、わたしのその後の研究の方向に決定的な影響を与え、シャーマン的な世界へ足を踏み込ませることになった。彼は、わたしに教えてくれた。心は、〈いま、ここ〉から、〈別の時間、別の空間〉への運動と、それに逆行する運動からなる二重の流れの中で生まれたのだ。言い方を換えると、われわれの心は、時間に拘束されていなかったのだ。最終的には、この認識が、シャーマンの技を理解する助けになった。

多世界解釈によれば、われわれが日々経験しているこの世界は、考え得るすべての世界の重ね合わせなのだ。だたし、それぞれの現実に割り当てられた確率は、一定ではない。一部の現実には、かなり大きな確率が割り当てられているので、われわれは通常、ここにだけ注意を向けている。それらは互いによく似ているので、別々の世界を経験した人たちが集まって自分の経験を語り合ったとしても、どこに違いがあるのか気がつかないだろう。違いが少ない似たような現実が重ね合わせられた世界のことを、われわれは、「普通の現実」「見たままの世界」などと呼んでいる。

これとは違った現実も存在する。

いわゆる「常軌を逸した」世界である。シャーマンは、体外離脱、動物への変身、過去や未来へのタイム・トラベルなど、普通には考えられないような経験をする。けれども、これらが実現する確率は、ゼロではないのだ。ただし、これらに割り当てられる確率はきわめて小さいので、われわれは通常、そこに注意を向けることはない。

たまたま個人的に経験した場合には、自分は異常な現実を見た、あるいは異常な経験をしたというだろう。さらに、集団でそんな経験をすることがあったとしたら、われわれは、物理学の法則――少なくともニュートンとマクスウェルの古典的物理学の法則――が破られたと言うしかない。けれども、量子物理学においては、これらの奇妙な現実を考えに入れないことには、原子や分子のプロセスのごく基本的な部分でさえ説明できないのだ

フレッド・アラン・ウルフ 小沢元彦訳

『聖なる量子力学9つの旅』(徳間書店)

人生は、ときどき混沌としているように思われるかもしれないけれど、ホントはそうじゃない。人生は、大きく波打っていて、僕たちはその波頭にとらえられている。その波をコントロールしようとすれば、僕たちは泥沼の闘いに引き込まれる。その波をやり過ごして、生き延びようとすれば、僕たちはたちまち血祭りに上げられるのだ。でも、もう一つの選択肢がある。人生の波の動きの法則をつかんで、うまく波乗りをする術を教わればいいんだ。

フレッド・アラン・ウルフ 竹内薫訳

『大きく考えるための小さな本』

(サンマーク出版)

山折

「仏教、特に密教のものの考え方というのは、色々な立場があるわけですけれども、一つには、仏でも菩薩でも守護神でも、これらをすぐさま具象的イメージとしてとらえる。つまり権化の思想―incarnation―というものがある。これに対して日本の神道の考え方には目に見えない神霊が遊幸し憑着するという感覚がどうも基礎になっているように思うのです。こういう遊幸し、憑着し、そして祟るといった機能を抽象して言えば憑霊 ―possesion―というふうに言うこともできるのではないでしょうか?」

五来

「基本的には憑霊だと思います。だから天照大神の姿は誰も見たことがない。天照大神の御杖代として遊幸するのは倭姫命ですし、天照大神が稲を食べているのは、倭姫命が食べているのです。修験道の神や仏は山伏に憑依するが、その笈の中に籠められて、いわば山伏と一体となって歩くわけです。「善光寺縁起」は、本田善光が難波から信濃へ下るとき昼は善光が 如来を背負い、夜は如来が善光を背負ったなどといいます。一体化しているのです。法然の弟子の念仏房については「阿弥陀如来の使者なり」ということが言われている。そういうのは遊行者に阿弥陀如来が依り憑いているわけです。だから庶民信仰ではその人がそのまま仏なんで、これが日本人の即身成仏の考え方です。密教の三密瑜伽の即身成仏とは違うのです。この辺のところ、教条的な密教にとらわれていたら、日本の密教、とくに山岳信仰を基底にすえた日本密教はわかりません。日本人は神さまがその人に宿っているから「即身成神」、それを仏さまに転換して即身成仏なのです。少し論理が違いますわね。密教学者は五来は 密教を誤解しているというかもしれないが、日本密教も日本仏教も、インドの密教、インドの仏教の誤解の上に成立したのです。三密瑜伽したら大日如来と凡夫 が一つになるということは理論ですけどね。日本人は苦行の結果、精進の結果でないと三密瑜伽しないのです。それが黙って座って、印を結び、真言をとなえ三摩地に住したら、ぱっと光りを放って「八宗論大日」の絵みたいに、弘法大師が大日如来に変わったというのは子供だましのお伽話であって、面白いとは思うが、話す方も聞く方も本当と思っていない。人間にできない苦行、山籠もりをした行者に対してのみ、その人の言うことは神の言葉だ、不動明王の言葉だというような受け取り方をしているわけです。修験道は非常に原始宗教的で、マジコ・リリジャスであると同時に、シャーマニスティックですね。(…)」

山折

「そうすると、いわゆる本地垂迹曼荼羅などに出てくる法体、俗体をした神々というのは、あれはやはりそういう考え方がそのままあらわれたものということになりましょうか。人間の姿そのままで……。」

五来

「修験道の神というのは、女神である、男神である、あるいは法体であるということだけがわかっているのですね。本当は神名はわからないのです。だから十二単で 表現したり衣冠束帯で表現したりする。別にその神さまには個性も何もないわけです。熊野の神さんも日吉の神さんもみな同じ顔をしているわけです。同じ服装 をしています。熊野本宮の神は「熊野に座す神」という名なのです。」

五来重 山折哲雄

『現代宗教2』(春秋社)

(ギリシャの)〈十二神〉は本質からして同一であり、ただペルソナによって区別されるのである以上、彼らのうちのひとりがとるどんな行動も他の神々から知られずにいないし、また神々のひとり、あるいは女神たちのひとりのちょっとした《アヴァンチュール》もたちまち、唯一の本質をかたちづくるにすぎない彼ら彼女たちすべての知るところとなることが理解されよう。十二体(ペルソナ)からなる神性はつねに自分自身に対する見世物となる。神性の《生活》はこうして、無限に自由で、無尽蔵なそのさまざまのテオファニーを楽しむこととして成り立つのである。神々がみずから人間社会に演劇の制度を設けたとしても驚くには当るまい。神の想念のこれらさまざまな変形はそれ自体として純粋な演戯にほかならず、(中略)なんらかの有用性へのどんな従属からも、神性の神性への従属からさえ自由でいること以外の目的をもたないが、人間との出会いのうちに、これらの変形、これらの演戯が人間にとって、これまで形象のない必然性に服従させられて来た自分の生がこれらの演戯の伝説にまで高まるきっかけとなる出来事となるや、人間を彼の隷属の圏外に高める。こうして神々は人間たちに見世物の中に自分自身を見つめることを教えたのである、神々が人間たちの想像力の中で自分自身を見つめるように。

ピエール・クロソウスキー 宮川淳他訳

『ディアーナの水浴』(美術出版社)

四福音書、ならびに使徒の書簡を読むと、パン・プノイマティズムの印象を受ける。いたるところ、霊である、という感銘を強く受けるのである。そこでは、いわゆる聖霊という教義は、まだ出来上がっていないといっていい。そういう教義は、使徒にもまた護教者にも見出すことはできない。(中略)聖霊とは人間にとくに近いものである。それは、人間に内在している。その働きはひろく万人に及ぶものの、それ自体は不可解な深秘に充ちている。いったい、聖霊について教義を立てることができるであろうか。私の考えによれば、それは不可能といっていい。

S・ブルガーコフはいみじくも言った。聖霊がある特定の人間に受肉することはない。聖霊の受肉は、いつも全世界にあまねく及ぶ、と。精神―ひいては霊と聖霊のとの関係をくわしく規定するのが困難なのは、まさにこのためである。聖霊は霊のなか、心のなか、精神のなかに業を行なう。

聖霊の働きは、どういう現実となってあらわれるだろうか。抑圧され卑しめられた人間の実存が終わりをつげて、心が生命にみちあふれ、高揚し、エクスタスにおちいることこそ、聖霊の業のしるしである。これは、聖書に記されている聖霊の特徴でもあれば、また文化・社会生活における精神の特徴でもある。新神学者聖シメオンの言葉がある。聖霊にみたされた人間は、文字に書き記された掟を必要とせず、と。

ベルジャーエフ 南原實訳

『精神と現実』(白水社)

その点に関するドン・ファンの説明はこうだった。われわれはみずからに語りかけることによって、世界にたいする自分の知覚を強化し、それをある一定レベルの効率と機能に保っておけるのである。「全人類が、内的対話によって確固たるレベルの機能と効率を保っているのだよ」いつだったか彼が私にいったことがある。「内的対話は、集合点を全人類が共有する一点へ固定しておくための鍵なのだ。その一点とは、肩甲骨の広さの、腕をいっぱいに背後へ伸ばしたところにある。内的対話とは正反対のもの、すなわち″内的沈黙″を達成することによって、実践者は集合点の固定した状態を打破することができ、知覚の驚くべき流動性を獲得することができるのだ。」

カルロス・カスタネダ 結城山和夫訳

『呪術の実践』(二見書房)

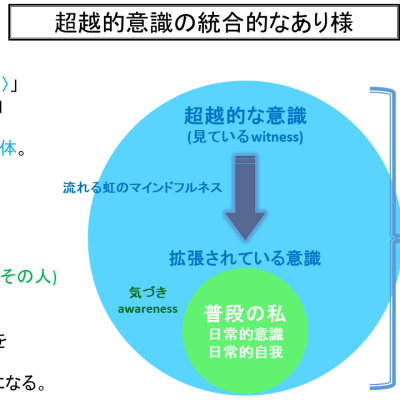

自我的、文化的な図式化の被覆を取り除かれた感覚意識そのものが、覚醒時の領域に衝撃的ともいうべき鮮明さと豊かさを持ち込んでくる。さらにここまでくると、感覚意識はもはやただの“植物的”ないし“動物的”なものでも、単に“有機的”なものでもなく、より高次の微細(サトル)エネルギーや超個的な諸エネルギーの流入した一種の超感覚的意識になってくる。オーロビンドはいう。「内なる諸感覚を利用して――つまり、感覚力そのものの純粋で……微妙な活動……を用いて――われわれは感覚経験を認識し、周囲の物質的環境の組成に属さない事物の姿やイメージを認識することができる」。

この“超感覚的”意識は、多くのケンタウロス・セラピストによって報告されており(ロジャーズ、パールズほか)、ダイクマンによって論ぜられ、神秘的洞察の初期段階の一つとしても知られているものである(人がケンタウロスのレベルに上昇し、さらにそれを超越するにつれて現れる)。

思うに、実存主義の人々さえ、ときとしてさまざまな“超個的”リアリティ――彼ら自身の言葉である――を直観しはじめることがあるのはこの理由によるものだろう。フッサールもハイデッガーもそろって、しだいに超越的哲学への傾きを強めていった(マルセル、ヤスパース、ティリッヒなどの有神論的実存主義者たちはいうまでもない)。メイ博士自身、「非個的なところから個的なものをへて、超個的な意識次元へ向かう」運動について語っている。

そして、ゲシュタルト・セラピーにおけるフリッツ・パールズの偉大な後継者の一人ジョージ・ブラウンは――なお、パールズ自身、ゲシュタルト・セラピーは純粋な実存主義のセラピーであると認めている――〈今ここ〉への集中というケンタウロス的変換を与えられた個人が、やがて一つの袋小路に突きあたるさまを次のように描写している。

袋小路はさまざまに言い表すことができる。そこには超個的な諸エネルギーがかかわっており、人々は浮遊感、静けさ、平和といったものを口にする。しかし、われわれはそこで無理強いはしない。「けっこうです。つづけて、自分に何が起こっているか報告してください」と答える。そしてときには、そこに何か触れることのできるものがあるかどうかと尋ねる。もしできなければそれでいい。それができた場合、よくある例として何か光が見えはじめる〔真の微細領域〕。これは、超個的段階への動きと考えよいだろう。光が見えると、人々はしばしばそれに向かっていく。すると、戸外に出て、太陽が輝き、緑なす樹々や青い空、白い雲といった美しいものがある。それから、その体験が完了して目を開くと、色彩は前よりも鮮明になり、ものがずっとはっきり見え、知覚力が高まっている〔超感覚的ケンタウロスの意識〕。

その時点で、彼らはもろもろの幻想や病理によってかぶせられていたフィルター〔自我的・メンバーシップ的フィルター〕を切り払ったのだ。こうして見ると、実存的ケンタウロスは単に自我、身体、ペルソナ、影(シャドウ)のより高次の統合であるばかりでなく、同時に、さらに上位にある微細(サトル)および超個的諸領域への主要な転換点でもある(スタニスラフ・グロフの研究は、これを強力に裏づけるものであることに注意)。このことは、ケンタウロスの“超感覚的”モードについても、直観、志向性、ヴィジョン・イメージといったその認識プロセスについてもいえることである。それらはすべて、超越と統合を実現したより上位の領域の前ぶれにほかならない。

ケン・ウィルバー 吉福伸逸他訳

『アートマン・プロジェクト』(春秋社)

禅にたとえ話がある。鵞鳥の卵が瓶の中に入れられる。鵞鳥は卵からかえって育ってゆく。だが瓶の出口はとても小さいため、鵞鳥は瓶から出ることができない。それはどんどん大きく成長し、瓶は中にいるには小さすぎるようになる。いまや鵞鳥を助けるために瓶を壊すか、鵞鳥が死んでしまうのかのどちらかだ。求道者は問いかけられる。

「どうしたらいい? どちらも失いたくはない。鵞鳥は助けるべきだし、瓶もそうだ。ではどうすればいい?」(中略)

二つのことだけが可能に思える。瓶を壊して鵞鳥を助けるか、鵞鳥は死なせて、瓶を救うかだ。瞑想者は考えに考えつづける。あることが思いつくのだが、すぐにそれは撤回される。そうする方法などないからだ。師はもっと考えるように突き放す。

昼も夜も何日にもわたって求道者は考えつづけるが、そうする方法などない。最後に考えがやむ瞬間がおとずれる。彼は叫びながら走り出る。「ユリイカ! 鵞鳥は出ている!」――。師は方法など聞いたりはしない。ことの全体がまったくナンセンスなのだから。

だから第五身体から進むためには、問題は禅の考案のようになる。結晶化にただ気づいているべきだ。すると鵞鳥は出ている! あなたが出ている瞬間がおとずれる。どんな“私”もなく――。結晶化は手に入れられ、そして消え去った。第五身体では結晶化――中心、自我(エゴ)――は欠くことのできないものだった。通路として、橋として、それは必要なものだった。さもなければ、第五身体へ入っていくことはできなかった。だがいまや、それはもう必要ない。

和尚(バグワン・シュリ・ラジニーシ)

スワミ・プレム・ヴィシュダ訳

『秘教の心理学』(めるくまーる)

私は、心理療法の実践において、人が精霊の実在を疑うのを止めたとき、シャーマン的な力が現れるのを数多く目撃してきた。そのとき、あなたの内面の何かが変容し、非合理的な出来事に対してしっかりと焦点を合わせる深い注意力が養われる。このドリーミング・プロセスに対する注意力は、シャーマンの基本的な技と言えるだろう。内面の人生に召命が訪れ、あなたが疑うことを止めたとき、個人的な変容がはじまる。けれども、こういったことはすべて、あなたの意志によるものではない。人生をより意味あるものにするために、自分の生活を変化させるワークがないわけではない。しかし、深い注意力が養われることは、神の恵みを授かることに似て、意志ではどうにもならない。内的あるいは外的なさまざまな契機があなたに刺激を与えるだろうが、最終的にあなたの集合点(アッセンブリッジ・ポイント/立脚点)――自分のアイデンティティのあり方、その組み立て方、その振る舞い方、そして現実に対する感覚――を動かすのは精霊なのである。

夢を理解するためには、シャーマンの言う「統制された放棄」が必要である。それは夢見の流れによって夢の意味が明らかにされていく過程に従うことである。内なる呪術師は合理的な洞察ではなく、畏怖すべきヌミノースな体験を求めている。ヌミノースな体験自体が禅のような「悟り」、すなわち直接体験による突然の目覚めをもたらすのだ。

シャーマンには、禅や老荘思想の老師と共通する部分がある。あなたが自分自身についてワークするとき、そうした特徴が参考となるだろう。シャーマンの「第二の注意力」や「統制された放棄」といった概念は、禅や老荘思想の「狂気の智慧(クレイジー・ウィズダム)」という態度と同じだ。何かをしようとするのでしなく、今この瞬間に起こっていることに対して開かれ、その流れや衝動に自覚的に従っていく態度である。自分一人でワークをするとき、あるいは他者とワークをする場合、問題それ自体と同じくらい、今この瞬間に対する観察力が必要になってくる。

アーノルド・ミンデル 藤見幸雄他訳

『シャーマンズボディ』

(コスモス・ライブラリー)

「翁」という演目は能がまだ「猿楽」と呼ばれていた頃から、もっとも秘密性の高いものだと考えられていた。しかしなぜ「翁」のように単純きわまりない構成の芸が、それほどまでに神秘とされていたのか、折口信夫はその芸態が「あの世」からの精霊出現のさまを様式化してしめしたものであるからだと考えた。

「この世」の現実とはまったく違う構造をした「あの世」の時空との間に、つかの間の通路を開いて、そこからなにものかが出現し、また去っていき、通路は再び閉ざされる。その瞬間の出来事を表現したものが「翁」である。「古代人」は自分たちが健やかに生きていけるためには、ときどきこのような通路が開かれ、そこを伝って霊力が「この世」に流れ込んでこなければならないと、考えていた。「翁」という演目は、そういう古代的な儀礼のかたちをそっくり保存しているのである。

芸人はそのような精霊を演じているわけだから、とうぜん一瞬開かれた通路から流れ込んでくる「あの世」からの息吹に、触れていることになる。「あの世」には恐るべき力がみなぎっている。

芸能者は死者の息吹に直に触れている。それと同時に、芸能者は若々しく荒々しいみなぎりあふれるばかりの生命力にも素手で触れている。彼らの芸は、生と死が一体であることを表現しようとしている。別の言い方をすれば、芸能者自身が死霊であり荒々しい生命でもあるという矛盾をしょいこんでいる。だから、彼らはふつうの人たちとは違う、聖なる徴を負っている人々として、共同体の「外」からやってくる、「まれびと」としての性質を持つことになったのだ。

こういう人々は、精霊の息吹に直に触れているからこそ、「ごろつき」のような生き方、「無頼漢」としての生き方をすることになったのだ。

中沢新一『古代から来た未来人 折口信夫』

(筑摩書房)

意識と並んで、ともに心を条件づける力として無意識を認め、意識的であるとともに無意識的(あるいは本能的)な要求についてもできる限り考慮を払う生き方ができるようになれば、そのとき全人格の力の中心は意識中心としての自我ではなく、本来的自己 Selbst と名づけてよいような、いわば意識と無意識の間にある潜在点へと移動する。この移動に成功すれば、結果として世界との神秘的分有が解消するに至り、〔人格を建物にたとえれば〕上の階では、悩み多い出来事からも楽しみにみちた出来事からも全く離れていて、ただ下層の階だけ悩みが生じているにすぎないような人格の境地にまで至るのである。

ここでは(中略)「ダイヤモンドの身体」〔金剛身〕すなわち永久に朽ちることのない微細身が生まれるという観念が、形而上的に主張されている。このような身体は、他のすべての場合と同じように、独特な心理的事実に対する象徴的表現なのである。その事実は客観的なものであるからこそ、果実・胚芽・子供・生きた身体等々といった生物的生命に関する経験にもとづいた形態に投影されて現れてくるのである。このような心理的体験の事実を巧みに表現しているのは、「私が生きているのではなく、それが私を生きている」という言葉であろう。意識の優越についての〔近代人の〕幻想は「私が生きている」という確信にまで至りつく。しかし、無意識の存在を認めることによってこの幻想が崩壊するときには、無意識は、その内部に自我を包含した現実的なものとして現れてくる。

ここでは内的感情における変化が問題なのである。(中略)このような感情の変化は、使徒パウロの証言によって、われわれ西洋人にもよく知られているものである。「生きているのは、もはや私ではない。キリストがわたしの中に生きておられるのである」(ガラテヤ、二・二〇)とパウロは言っている。「人の子」としての「キリスト」という象徴は、これと似た心的経験を意味している。それは、人間的形態をもったより高い精神的存在が、目にはみえないが個々人の内部に生まれる体験であって、その新しい身体はわれわれの未来の宿りに使われるべき霊的身体なのである。パウロが述べているように、人は、新しい身体を着物をきるようにまとうのである(「キリストに合うバプテスマを受けたあなた方は、皆キリストを着たのである」ガラテヤ、三・二七)。個人の生き方と幸せにとってこの上なく重要な、こういう微妙な感情を、知的概念の用語で表現するのは容易なことではない。それはある意味で、「私の身代わり〔分身〕が存在している感情である。(中略)いわば、いわば、自分の生の営みをみちびく点が、みえない別の中心に移ってしまったような感じである。

このような経験によって、主観的な「私が生きている」体験が客観的な「それが生きている」体験に変るのである。このような状態は、もとの状態にくらべると、より高い経験であると感じられる。実際それは、いわば神秘的分有関係のさけがたい結果である〔世界の事物からの〕強迫や、自分が負うことのできないほど大きな責任から解放される経験であるとも言える。パウロをみたしているのは、この解放の感情である。つまり、自分は神の子であるという意識、血の匂いの強制から解放された意識である。それはまた、そこに生ずるすべての事柄と和解しているという感情である。したがって、『慧命経』の表現をかりれば、完成せる者の眼差しは自然の美へと立ちかえるのである。

C・G・ユング 湯浅泰雄他訳

『黄金の華の秘密』(人文書院)

快楽としてふつう知られているものは、葛藤しているエネルギーを捨て去ることにほかならない。快楽とは重荷から解放されることを意味する。それはつねに消極的であり、けっして積極的なものではない。だが至福は積極的なものだ。それはあなたのエネルギーが満たされてはじめておとずれる。

エネルギーが放出されることなく、内に向かう開花があるとき、あなたがそれとひとつになって争いがないとき、そのとき内側へ向かう動きがある。その瞬間には終わりがない。それはますます深まってゆき、深まるにつれ、より至福に満ちて、歓喜に満ちるようになる。

このように、エネルギーには二つの可能性がある。最初のほうはただの息抜きで、重荷となり活用することができず、創造的に使えないエネルギーを放出することだ。このような心の状態は、反クンダリーニ的だ。

人間の通常の状態は反クンダリーニ的だ。エネルギーは中心から周辺へと向かう。それがあなたが動いている方向だからだ。クンダリーニが意味するのは、まさにその反対だ。力やエネルギーは周辺から中心へと向かう。内側への動き、中心志向の動きは至福に満ちている。

体と心がひとつになり、どんな葛藤もない瞬間がおとずれる。体と心が同調するとき、あなたは体でも心でもない。あなたははじめて真の自己(セルフ)としての自己を知る。あなたは超越する。

どんな葛藤もないとき、はじめて超越は可能となる。葛藤がなく体と心がひとつになったこの調和的な瞬間に、あなたは両方を超越する。あなたはどちらでもない。いまやあなたはある意味で「無 nothing 」「なにものでもないもの no-thing 」だ。あなたは純然たる意識だ。なにかを意識しているのではなく、気づきそのものだ。

なにかに気づいているわけではないこの“気づき”、なにかを意識しているのではないこの“意識”こそ、爆発の瞬間だ。あなたの潜在力が現実化する。あなたは新たな領域に、究極へと爆発する。

和尚(バグワン・シュリ・ラジニーシ)

スワミ・プレム・ヴィシュダ訳

『秘教の心理学』(めるくまーる)

実際の修行道としての禅がいわゆる悟り、見性体験、を中心とすることは誰でも知っている。禅者の修行道程は、見性体験を頂点として左右にひろがる山の形に形象化されよう。この三角形の底辺は経験的世界、頂点に向かう一方の線はいわゆる向上道、頂点から経験的世界に向う下降線はいわゆる向下道。禅者自身のあり方としては向上道は未悟、向下道は已悟の状態。経験的世界、すなわち現象的事実の世界から出発して上に登り、頂点に達してまたもとの経験的世界に下降してくる。一見すると、この上もなく簡単な過程のようだが、実はその内的構造は常人の窺見を許さない隠秘、幽深な性格をもつ。そして本論の主題をなす「本質」は、この過程を通じて、段階ごとに、著しく変貌して現われてくるのであって、その微妙な内実を把捉することは決して容易ではない。

いま、「本質」論の見地から、禅の実在体験の全過程を理論的に把捉し分析するために、修行上さきに未悟→悟→已悟という形で措定したものを、分節(Ⅰ)→無分節→分節(Ⅱ)という形に置き換えてみよう。

三角形の頂点をなす無分節は、既に何遍も言ったように、意識・存在――意識と存在、ではない。この境位では意識と存在とは完全に融消し合って、両者の間に区別はない――のゼロ・ポイント。意識の面から見ても、存在の面から見ても、目に立つ塵一つない「廓然無聖」の境位である。無分節(または未分節)というかわりに、理論の立て方によっては、無展開(未展開)、未発、無限定、などと言ってもいいのだが、本稿全体を通じて私は「本質」論を一種の分節論として展開する立場を取っているので、無分節という語を使う。特に分節(Ⅱ)との関連においては、無分節は、勿論、未分節である。とにかく、意識のあり方としても存在のあり方としても、これは我々が普通、事物相互の間や事物と自我との間に認められる一切の区別、つまり分節、がきれいさっぱり一掃された様態なのである。

それに対して三角形底辺の両端を占める分節Ⅰ・Ⅱは、その名称自体の示すごとく、事物が相互に区別され、またそれらの事物を認知する意識が事物から区別された世界、要するに我々の日頃見慣れた、普通の経験的世界である。我々は、普通、このような実存地平において世界を了解し、また世界と関わる自己を了解する。我々自身をはじめ、我々を取り巻く全ての事物が、それぞれ己れの存在性を主張する形而下的存在世界であるという点では、分節(Ⅰ)と分節(Ⅱ)とはまったく同じ一つの世界であって、表面的には両者の間に何の違いもないように見える。が、無分節という形而上的「無」の一点を経ているかいないかによって、分節(Ⅰ)と分節(Ⅱ)とは根本的にその内的様相を異にする。なぜなら、ともに等しく分節ではあっても、「本質」論的に見て、分節(Ⅰ)は有「本質」的分節であり、これに反して分節(Ⅱ)は無「本質」的分節であるから。

だからこそ、道元禅師のいわゆる「而今の山水」(分節Ⅱ)は、我々が経験的世界で見知っている山水(分節Ⅰ)と同じであって同じでないのだ。「而今の山水」は、と道元は言う、「ともに法位に住して」、つまり山と山という一定の存在的位置を占めて、たしかに山であり、川は川というそれとは別の存在的位置を占めて川であり、それぞれに分節されていながら、しかも各々が存在の形而上的始原の直接無媒介的発現として、いまここに現成しつつ、経験的世界の只中で、「尽十万世界」的な全存在的機能、「究尽の功徳」、をそれぞれの形で発揮しているという点において、常識の見る山水とはまるで違った山水である。

いま目前に聳え立つ山、いま目の前を流れ行く川が、なぜそのような「究尽の功徳」、すなわち全体露現的な働きを示すのか。「空劫已前の消息なるがゆゑに」、「朕兆未萌の自己なるがゆゑに」そういうことが起こるのだ、と道元は答える。本論の術語を使って言いなおすなら、存在的にも意識的にも絶対的無分節である形而上的リアリティーそのものの全体を挙げての自己顕現で、この山やこの川は、あるゆえに、「而今の山水」は、現にそれぞれ山と川として分節されているにもかかわらず、山であること、川であることから超出して(すなわち、それぞれの「本質」に繋縛されることなしに)自由自在に働いているのだ、ということになろう。つまり、分節(Ⅰ)の次元における山水が有「本質」的に分節された山と川であるのに反して、分節(Ⅱ)の次元に現成する山水は無「本質」的に分節された山と川なのである。

井筒俊彦『意識と本質』

(岩波書店)

完全に振動するエネルギーそのものになってしまうと、私たちのほうからエネルギーの大海へ入っていくというのは正しくない。逆だ。振動する波動に、生き生きとしたエネルギーそのものとなった時、エネルギーの大海のほうが、私たちの中へ入って来る。

和尚(バグワン・シュリ・ラジニーシ)

『奇蹟の探求Ⅰ』(市民出版社)

クンダリニー・ヨーガにおいては、その肉体的寿命によって死後の世界に入ってゆくのではなく、まだ肉体が完全に健康である時、一つの修行によって――行法をも超えた行法によって、死後の世界に入ってゆくのである。

そして、あなたは発見する――

あなたは“死”から生まれてきたのだ。そして、あなたは、“死”に帰ってゆく。(中略)

クンダリニーの行によって、死後の世界に入ってゆく。そして、死は生をも含んでいるのである。クンダリニーにおいては、生は死から来たのである。この場合、死とは、本当の自己自身、すべてのすべて、或いは一切の意味や仕組みが明らかになるポイント、或いは神と言ってもよい。(中略)

生きている人間の多くは――生きていると思っている人間の多くは、まるで“死”が闇であるかのように思う。が、クンダリニーにおいては、それは全く逆だ。“死”こそ、光なのだ。その光の一番外辺部に“生”が位置している。

死こそ、本当の自己自身なのだ。(中略)

クンダリニー・ヨーガは、死ぬことによって、生と死を司る多様多元の次元の一切が、自己自身であることを悟る道なのである。

どのような存在も、必ずその個別性を失う時期がある。そして、必ず“私自身”に帰ってくる。“私自身”の性質というのは、古代から、本当の“私自身”を発見した人が言っていることと何ら変わりはない。それは、至福であり、光であり、実在であり、或いは実在以上であり、そしてすべてのすべてであり、一切のものの一切のものそのものであり、そして、それ以外のすべてである。

ダンテス・ダイジ

『ニルヴァーナのプロセスとテクニック』

(森北出版)

鈴木大拙という方が(もう亡くなっていますが)、当時の高名な哲学者達(その人達ももう亡くなっていますが)に、「宗教の本質というものは、利根川の水をいっぺんに飲み干してしまうようなものが宗教の世界だ」と言ったところ、哲学者達が口をあんぐり開けてどう理解していいか分からなかったという話しを、その時の哲学者の一人から直接聞いたことがあります。しかし、本当に場所的な個になってみれば、利根川の水くらいはわけないのです。地球だって飲み込めないことはない状態になったら、利根川の水を飲むくらいわけないのです。そういうのが、場所的個の宗教の世界なのです。

本山博『場所的個としての覚者』

(宗教心理出版)

オレが天井を見上げると、風の吹き渡る高楼だから、何十本もの蛇の死体が調子をそろえてゆるやかにゆれ、隙間からキレイな青空が見えた。閉めきったオレの小屋では、こんなことは見かけることができなかったが、ぶらさがった蛇の死体までがこんなに美しいということは、なんということだろうとオレは思った。こんなことは人間世界のことではないとオレは思った。

オレが逆吊りにした蛇の死体をオレの手が斬り落すか、ここからオレが逃げ去るか、どっちか一ツを選ぶより仕方がないとオレは思った。オレはノミを握りしめた。そして、いずれを選ぶべきかに尚も迷った。そのとき、ヒメの声がきこえた。

「とうとう動かなくなったわ。なんて可愛いのでしょうね。お日さまが、うらやましい。日本中の野でも里でも町でも、こんな風に死ぬ人をみんな見ていらッしゃるのね」

それをきいているうちにオレの心が変った。このヒメを殺さなければ、チャチな人間世界はもたないのだとオレは思った。

ヒメは無心に野良を見つめていた。新しいキリキリ舞いを探しているのかも知れなかった。なんて可憐なヒメだろうとオレは思った。そして、心がきまると、オレはフシギにためらわなかった。むしろ強い力がオレを押すように思われた。

オレはヒメに歩み寄ると、オレの左手をヒメの左の肩にかけ、だきすくめて、右手のキリを胸にうちこんだ。オレの肩はハアハアと大きな波をうっていたが、ヒメは目をあけてニッコリ笑った。

「サヨナラの挨拶をして、それから殺して下さるものよ。私もサヨナラの挨拶をして、胸を突き刺していただいたのに」

ヒメのツブラな瞳はオレに絶えず、笑みかけていた。

オレはヒメの言う通りだと思った。オレも挨拶がしたかったし、せめてお詫びの一言も叫んでからヒメを刺すつもりであったが、やっぱりのぼせて、何も言うことができないうちにヒメを刺してしまったのだ。今さら何を言えよう。オレの目に不覚の涙があふれた。

するとヒメはオレの手をとり、ニッコリとささやいた。

「好きなものは咒うか殺すか争うかしなければならないのよ。お前のミロクがダメなのもそのせいだし、お前のバケモノがすばらしいのもそのためなのよ。いつも天井に蛇を吊して、いま私を殺したように立派な仕事をして……」

ヒメの目が笑って、とじた。

オレはヒメを抱いたまま気を失って倒れてしまった。

坂口安吾『夜長姫と耳男』

(筑摩書房)